1.はじめに:あなたの心の畑は、今どんな状態ですか?

こんにちは。介護福祉士をしている、やなぎです。

仕事で多くの利用者さんと関わる傍らで、自宅のベランダでは小さな家庭菜園をしています。

ミニトマトやハーブを育てているのですが、少し水やりを忘れただけですぐに萎れてしまったり、逆に水をやりすぎて根が弱ってしまったり…

植物を育てるのって、本当に繊細で、毎日が試行錯誤ですよね。

私が介護の現場で日々お会いするご家族の姿は、このベランダの畑と、どこか重なって見えることがあります。

「この5年、母以外とまともに話した記憶がないんです」

「夜中に何度も名前を呼ばれ、眠れない日が続くと、つい夫にきつく当たってしまう。そんな自分が嫌でたまらない」

これは、介護をされているご家族の❝ほんの一部の声❞です。

はじめは「大切な家族のために」と使命感に燃えていたはずなのに、気づけば社会から孤立し、心はカラカラに乾いてしまう。

水をあげたくてもその方法が分からない。

それどころか、自分自身が疲れ果て、もう井戸まで水を汲みに行く気力さえ残っていない…

もし今、あなたがこの記事を読んでいるということは、ほんの少しでも、今の状況に息苦しさを感じているのかもしれません。「もう限界かもしれない」「誰にも分かってもらえない」

その声にならないSOSは、あなたの心が必死で上げているサインです。

【大丈夫。あなたは一人ではありません】

この記事は、そんな乾ききって固くなったあなたの心に、最初のひとしずくとなる「潤い」を届けるために書きました。これからお話しするのは、根性論ではありません。

現役の介護士である私が、多くのご家族が再び笑顔を取り戻すきっかけとなった、具体的で誰でも試せる「方法」です。

ほんの少しのきっかけで、あなたの心の畑は、もう一度ふかふかの温かい土を取り戻せます。そして、大切なご家族と、穏やかな笑顔で向き合える日がきっと来るはずです。

そのための具体的なステップを、これから一緒に、ゆっくりと見ていきましょう。

2.完璧な庭園じゃなくていい。あなたと家族の、温かい畑を育てよう

少し気が早いかもしれませんが、この記事を読み進めていただく前に、一番大切なことをお伝えさせてください。

それは、「完璧な介護を目指さなくていい」ということです。

「親のために、できる限りのことをしてあげたい」「弱音を吐かずに、きちんとやらなくちゃ」

その気持ちは、愛情深く、とても尊いものです。

でも、その純粋な想いが、いつしか「完璧でなければならない」という重い鎧になって、あなた自身を縛り付けてはいませんか?

まるで、雑誌に載っているような、雑草一本ない美しいイングリッシュガーデンを目指すように、私たちは介護に理想を求めてしまいがちです。

でも、ご存知の通り、日々の現実はもっと泥臭くて、必死で、きれいごとだけでは済まされないことばかりですよね。

だから、もう一度言わせてください。目指すのは完璧な庭園じゃなくていいんです。

たまにはレトルト食品に頼ったっていい。

週に一度はデイサービスにお願いして、あなただけの時間を持ったっていい。

それが、決して「手抜き」や「愛情不足」ではないことを、まずあなた自身が認めてあげてほしいのです。

形は不格好でも、時々雑草が生えてもいい。でも、あなたとご家族が時々心から笑いあえる。

そんなささやかで温かい「家庭菜園」のような場所を、色々な人の手を借りながら育てていく。

介護の本当のゴールは、それで十分すぎるほどだと多くのご家族と接してきた介護士として私は確信しています。

この記事では、その「みんなで育てる温かい畑」を実現するために、どうやって周りの助けを借りるか、どんな「便利な農機具」や「栄養剤」があるのかを、一つひとつ具体的にお伝えしていきます。

あなたの「がんばりすぎ」を止める、お守りのような記事になることを願って。

読み終える頃には、きっと新しい希望の種が芽吹いているはずです。

3.なぜ、心の畑はひとりでに乾いてしまうのか?在宅介護における”孤立”の仕組み

「どうして私だけが、こんなに辛いんだろう…」

そう感じてしまうのは、決してあなたの心が弱いからでも、愛情が足りないからでもありません。

❝在宅介護には、誰しもが孤立しやすい「仕組み」❞が隠れているんです。

その正体を知ることで、「ああ、私のせいじゃなかったんだ」と肩の荷が少し軽くなるはずです。

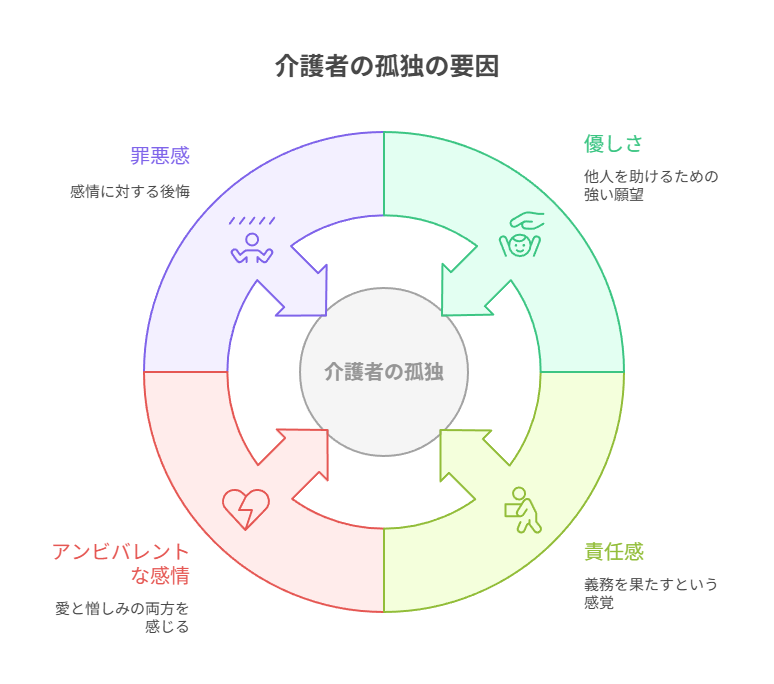

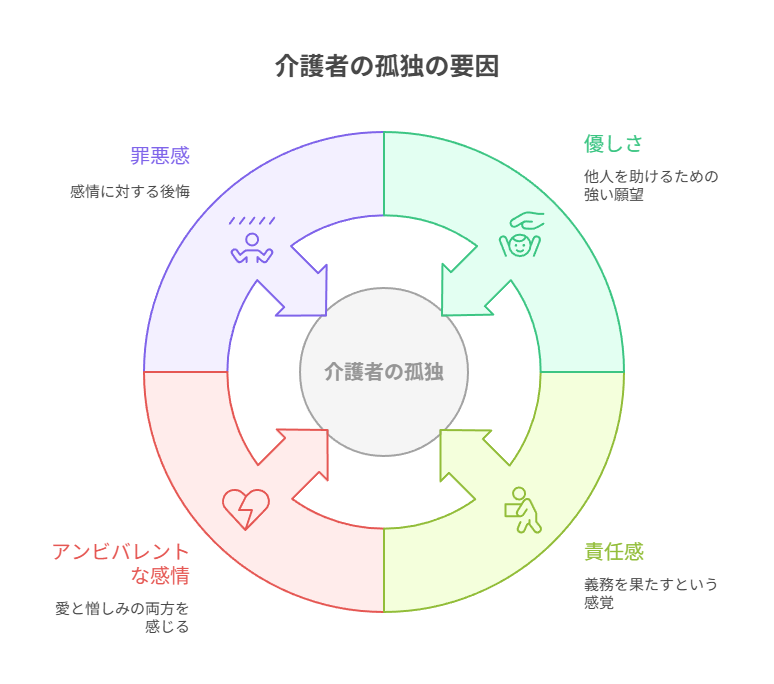

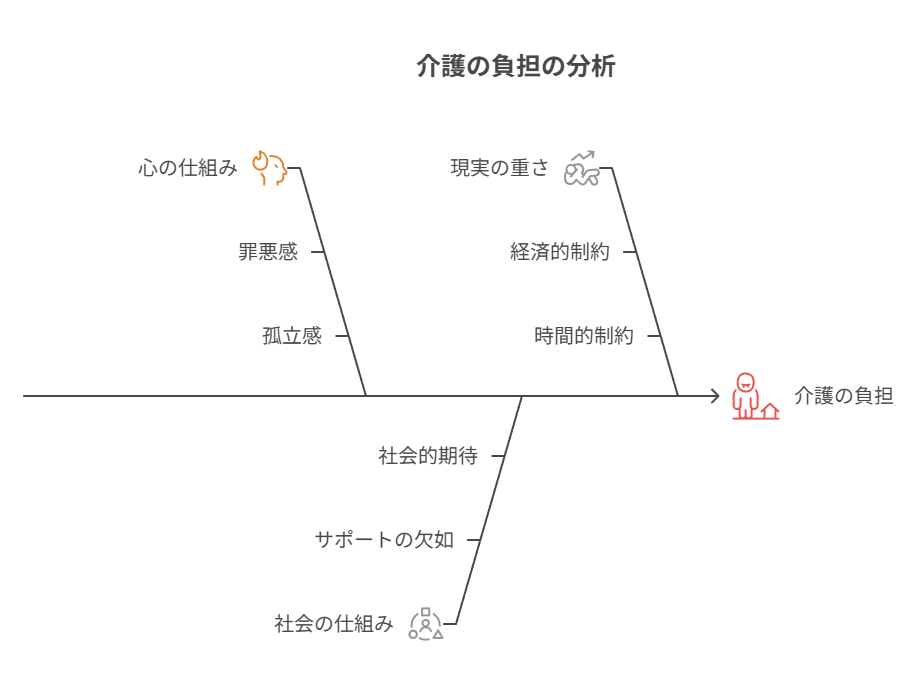

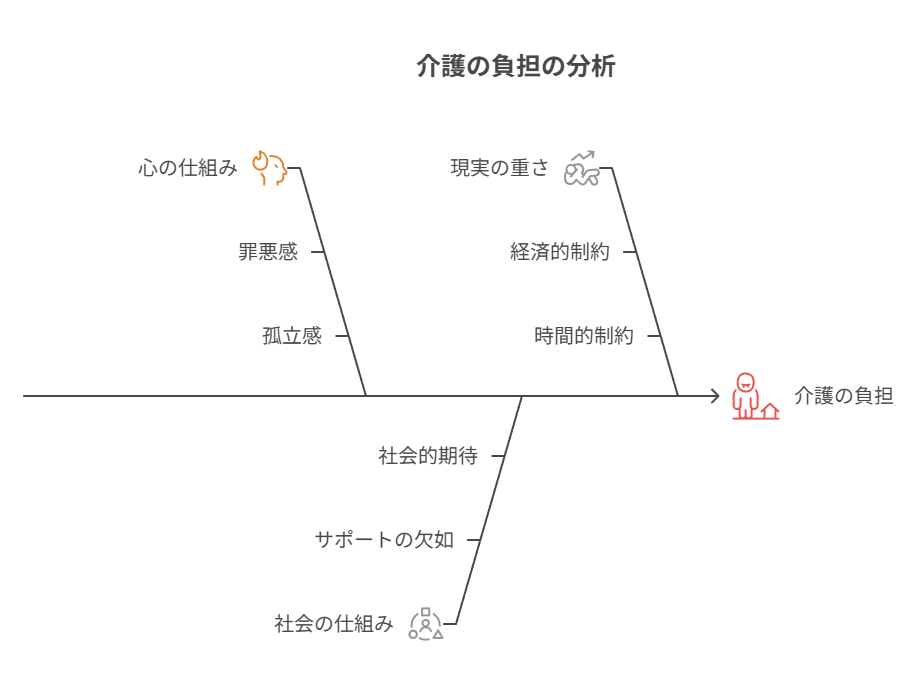

【心の仕組み】降り注ぐ責任感と、土に隠れた罪悪感

―その優しさが、あなたを追い詰めていませんか?―

「自分がしっかりしなきゃ」「親のことは、子どもである自分が最後まで見るべきだ」。その真面目さと責任感は、本当に尊いものです。でも、その強すぎる日差しが、時としてあなた自身の心の水分を容赦なく奪い、土をカラカラに乾かしてしまうのです。

そして、介護には❝「アンビバレント(両価的)な感情」❞がつきものだと言われています。

これは、「愛しているのに、憎い」「大切なのに、いなくなれば楽になると思ってしまう」という、正反対の感情が同時に心に存在している状態のこと。

「夜中に何度も起こされ、睡眠不足でぼーっとする頭で『もうやだ!』と思ってしまった…」

「認知症の親から心無い言葉を浴びせられ、瞬間的に『大嫌い!』と感じてしまった…」

そんな風に感じてしまう自分に、今度は「なんてひどい人間なんだろう」と強い罪悪感を抱いてしまう。

あなたも、こんな風に自分を責めていませんか?

大丈夫、その感情の揺らぎは、決してあなたがおかしいからではありません。

愛情深く、真剣に向き合っているからこそ生まれる、自然な心の動きなのです。

この❝「責任感」と「罪悪感」のループこそが、誰にも言えない孤独を生む最初の仕組み❞です。

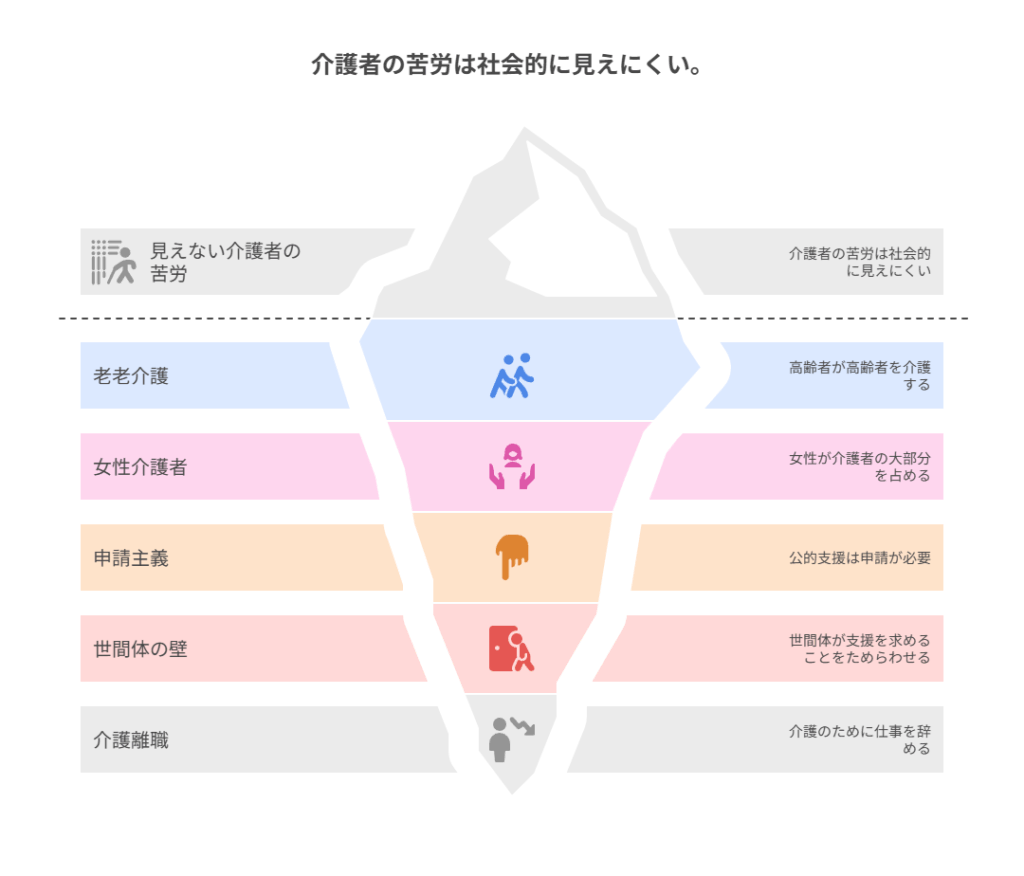

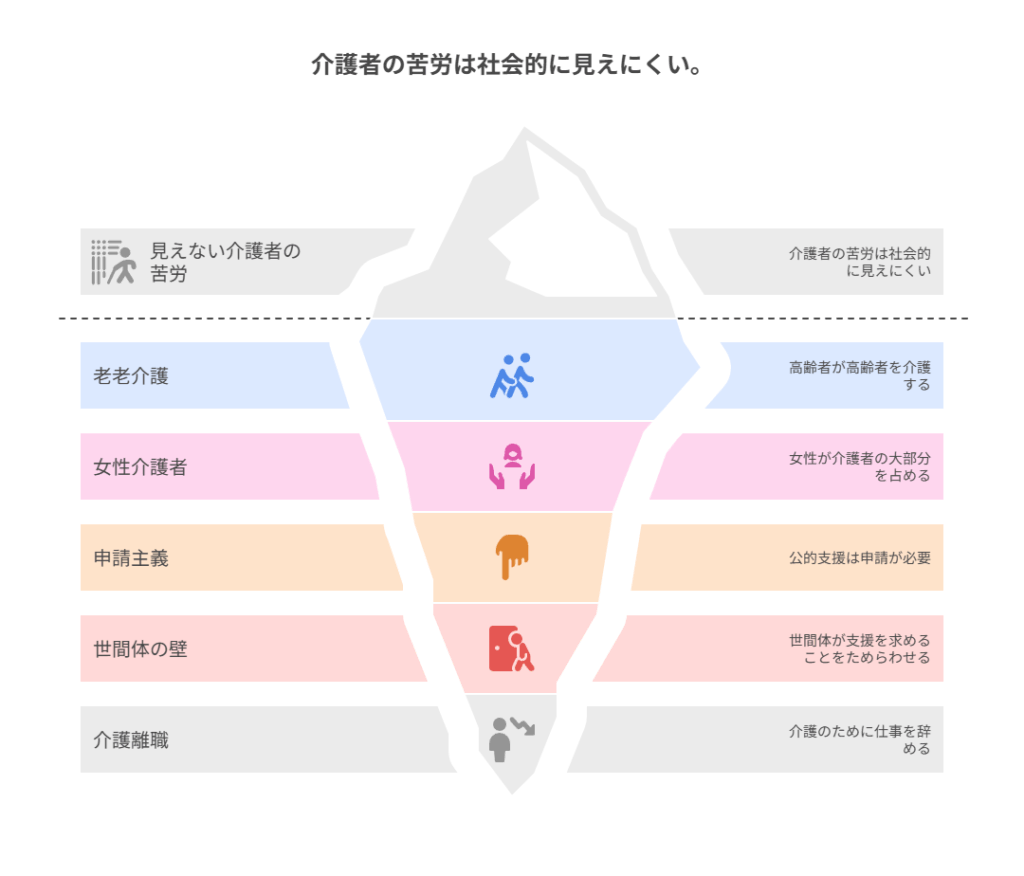

【社会の仕組み】周りからは見えにくい、家庭という畑

―あなたの頑張りは、なぜ誰にも気づかれないのか?―

あなたの献身的な努力は、残念ながら、社会からは驚くほど見えにくいのが現実です。

❝厚生労働省の「2022年 国民生活基礎調査」によると要介護者がいる世帯のうち、実に63.5%が65歳以上の者同士で介護を行う「老老介護」❞です。

また、介護者の約7割が女性で「ほとんど終日」介護している人が約半数を占めています。

これだけの多くの人が、家庭という閉ざされた空間の中で、日々奮闘している。

でも、その大変さはなかなか伝わりません。

さらに、日本の公的支援は、❝自分から声を上げなければ届かない「申請主義」が基本❞になっています。

加えて「ご近所にどう思われるか」「弱みを見せたくない」という世間体の壁も、SOSを出すことをためらわせます。

その結果、年間約10万人もの人々が、介護や看護を理由に仕事を辞めざるを得ない❝「介護離職」❞に追い込まれているのです。これはもはや、個人の問題ではなく、社会全体の構造的な問題だと言えます。

【現実の重さ】一人で耕すには広すぎる畑

―その重荷、本当に一人で背負うべきものですか?―

配偶者や姉弟に頼れず、たった一人で介護を担う「シングル介護」。

18歳未満の子どもが家族のケアを担う「ヤングケアラー」。介護の負担は、特定の誰かに重くのしかかりがちです。

自分が倒れたら、この生活は一体どうなってしまうのか。そのプレッシャーは計り知れません。

また、姉弟がいても、「遠くに住んでいるから」「仕事が忙しいから」といった理由で、結局は近居の誰かに負担が集中するケースも非常に多いですよね。

「口は出すけど金も手も出さない」姉弟への不満が、かえって孤立感を深めることも少なくありません。

このように、あなたを追い詰めるのは、あなた自身の問題ではなく、❝「心の仕組み」「社会の仕組み」「現実の重さ」❞という、3つの大きな要因が複雑に絡み合っているからです。

でも、裏を返せばこの仕組みが分かれば、対処法も見えてきます。

その乾いた土に、もう一度潤いを取り戻す方法はちゃんとありますからね。

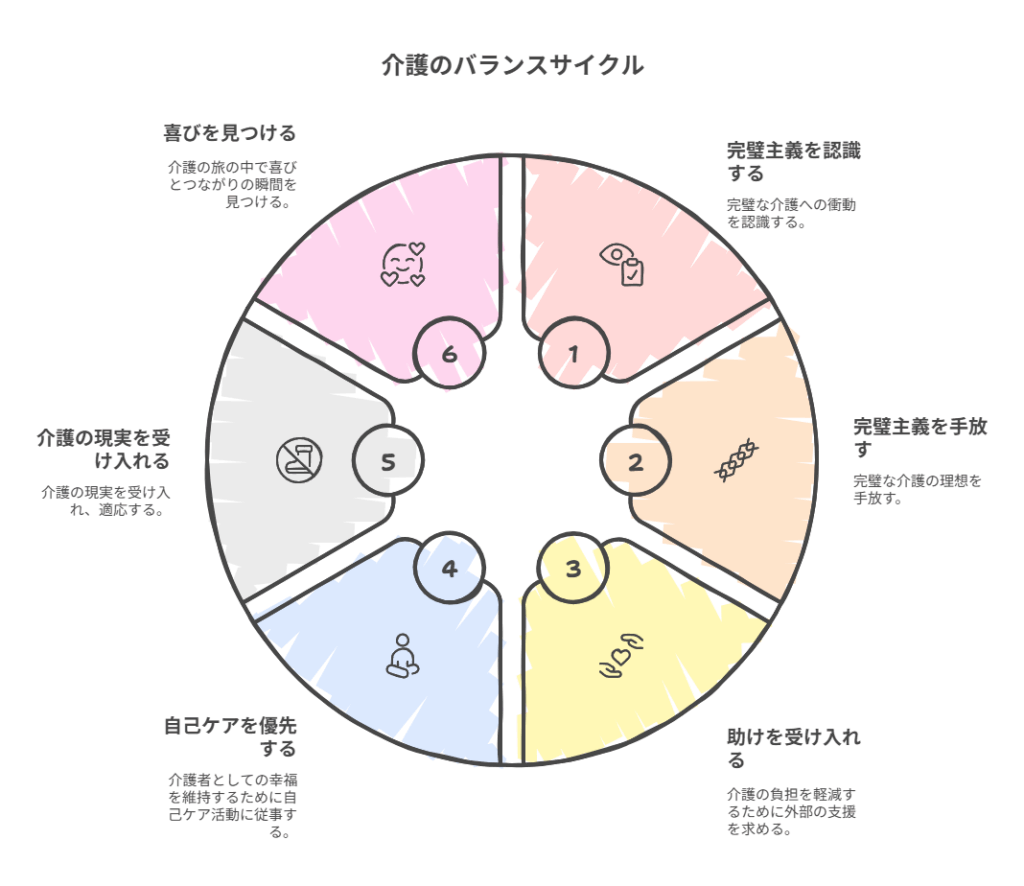

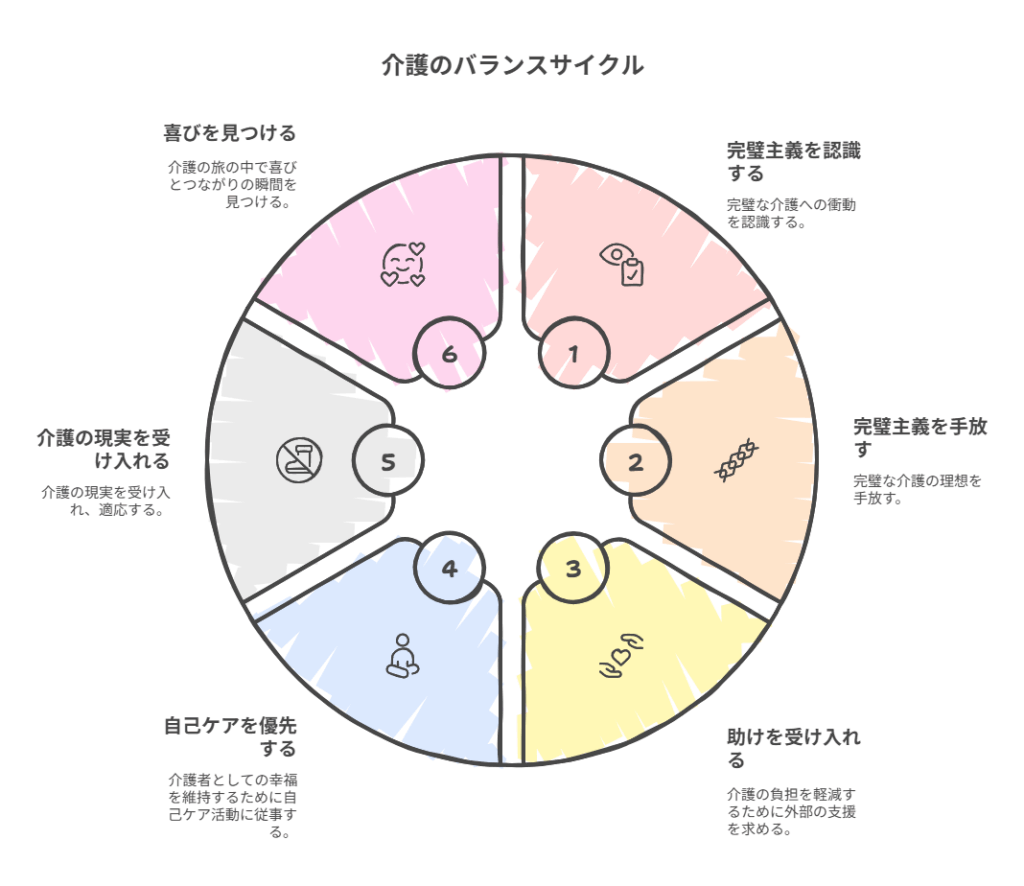

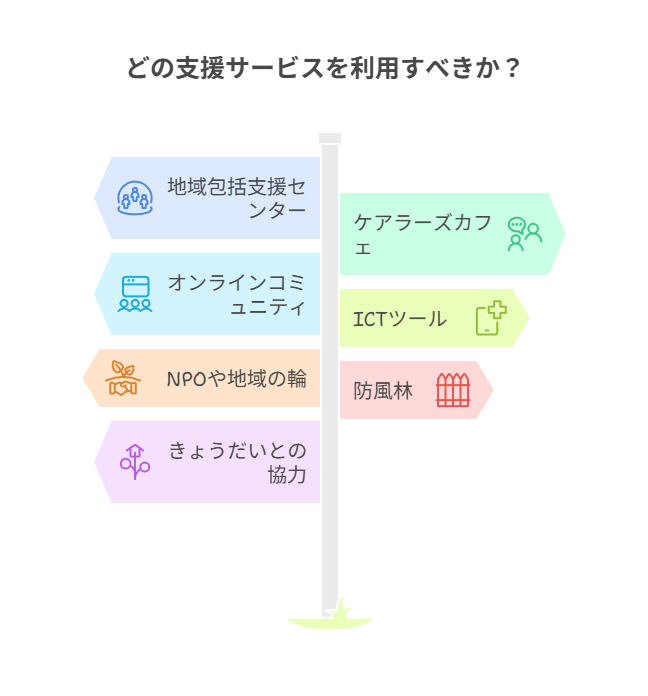

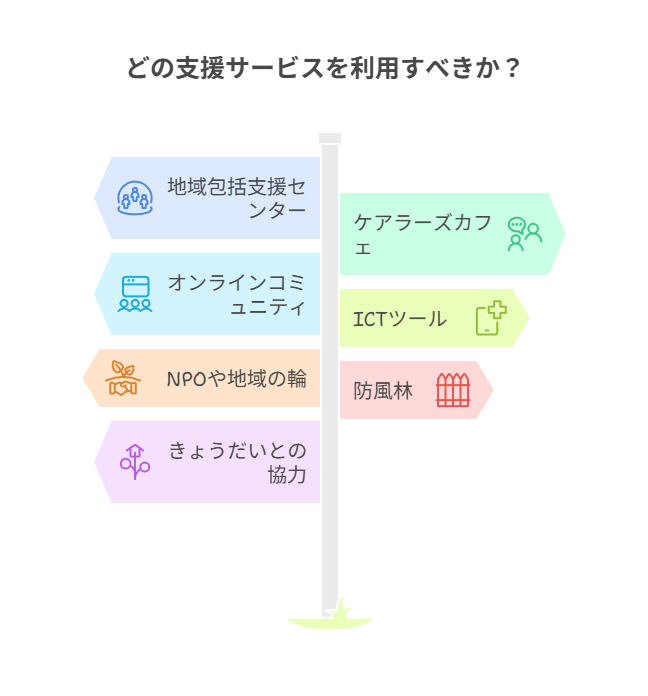

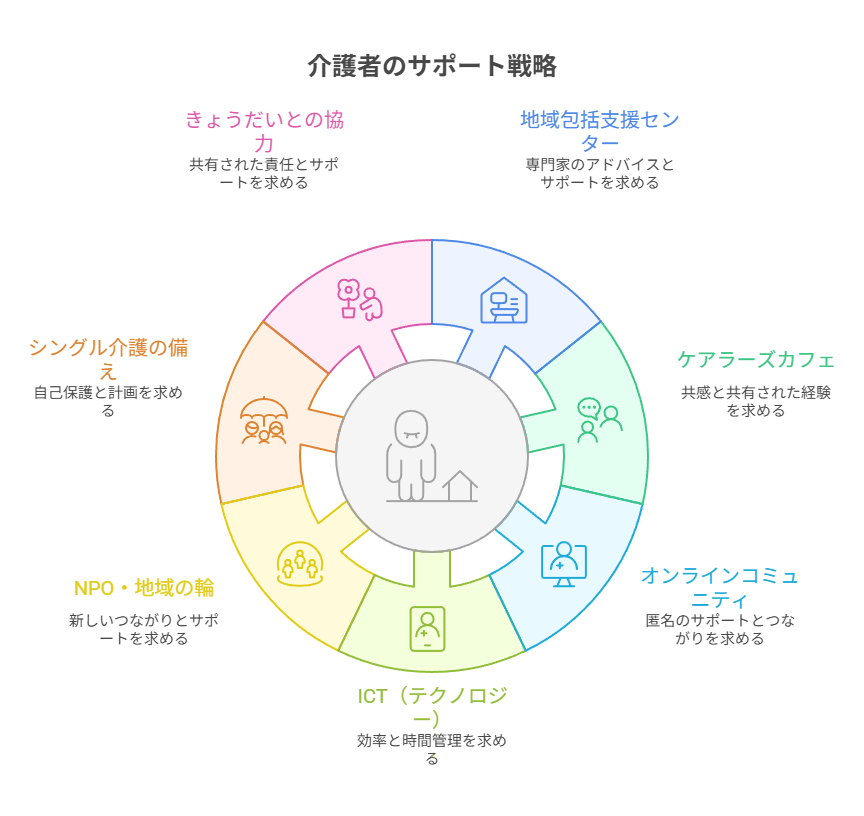

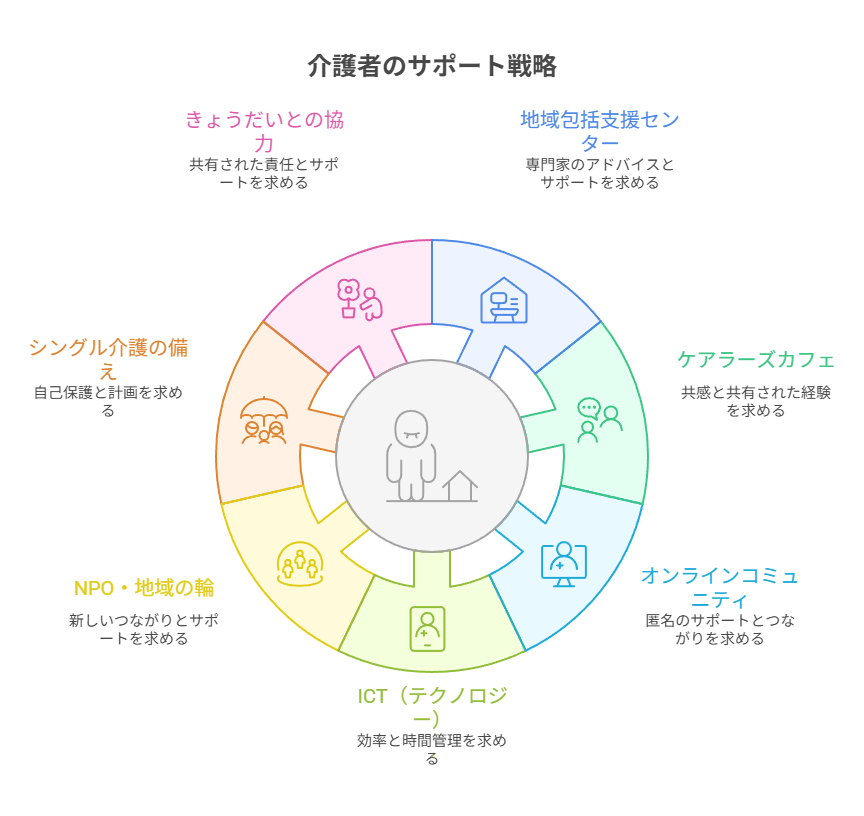

4.心の畑を、もう一度豊かに。支え合いの”種”をまく7つの方法

お待たせしました。

ここからは、あなたの心の畑をもう一度豊かにするための、具体的な「種まき」の方法を7つ、ご紹介します。

全部を一度にやろうとしなくて大丈夫!

「この種なら、今の私でもまけそうかな」と思えるものから、気軽に試してみてくださいね。

①【土壌改善の専門家】「地域包括支援センター」に”土の状態”を相談する

こんなあなたにピッタリ!

「何から手をつけていいか分からない」

「公的なサービスについて知りたい」

「今後のことが漠然と不安」

ひとこと: すべての支援の、まさに”入口”です。

「役所関係の窓口って、なんだかお堅くて行きづらい…」そう感じますよね。

でも、「地域包括支援センター」は、そんなイメージとは少し違います。

ここは、❝地域で暮らす高齢者の生活を支えるための「なんでも相談所」❞。

保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーといった様々な専門家がチームを組んで、あなたの話に耳を傾けてくれます。

スマホで「〇〇市(お住まいの地域名) 地域包括支援センター」と検索。

お住まいの地区ごとに担当が決まっています。

「在宅介護のことで、ちょっと話を聞いてほしくて…」と、本当にこの一言で大丈夫!

名前を言わずに匿名で相談できる場合も多いです。

「こんなことで電話していいのかな?」という心配は一切不要です。

介護保険のことはもちろん、地域の配食サービス、見守り活動、成年後見制度、果ては金銭的な悩みまで、あらゆる相談に応じてくれます。そして、ただ話を聞くだけでなく、必要であればケアマネジャーにつないでくれたり、具体的なサービスの利用計画(ケアプラン)の作成をサポートしてくれたりと、具体的な次のステップへと導いてくれるのが最大の強みです。

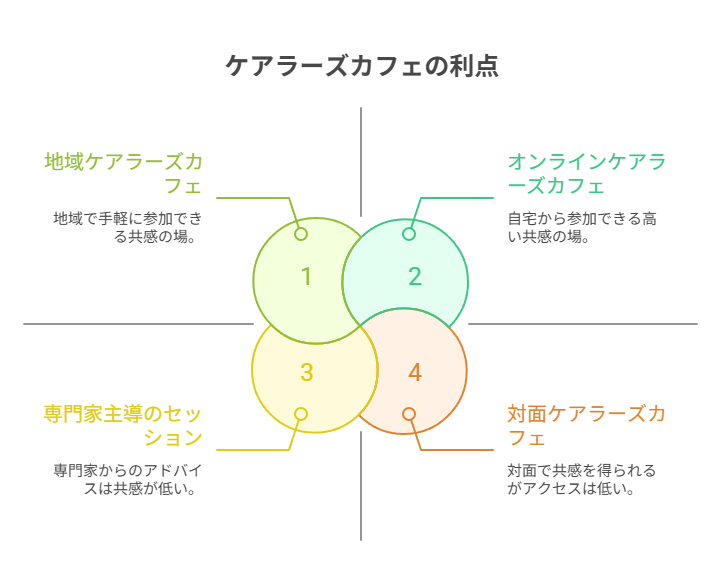

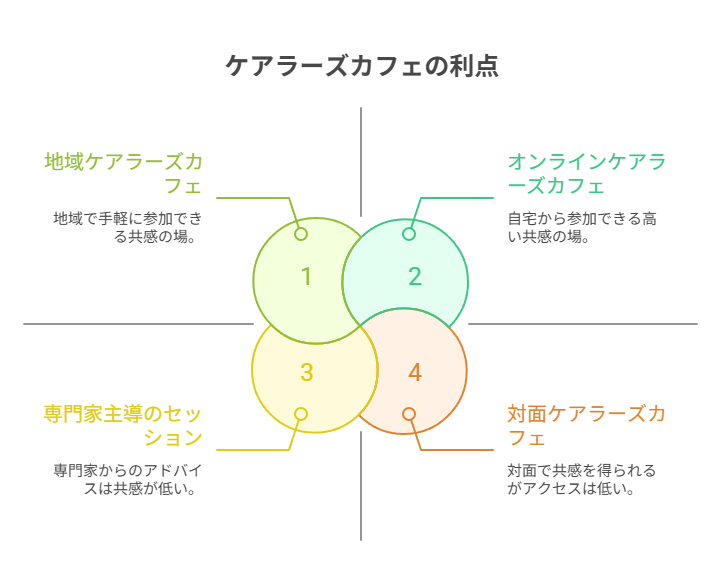

②【恵みの雨】「ケアラーズカフェ」で”同じ悩み”を分かち合う

こんなあなたにピッタリ!

「とにかく誰かに話を聞いてほしい」

「同じ立場の仲間とつながりたい」

「専門家相手だと緊張してしまう」

ひとこと: 答えはなくても、共感が心を救います。

「人見知りだから、知らない人の集まりはちょっと…」その気持ち、すごくよく分かります。

でも、「ケアラーズカフェ」や「認知症カフェ」は、そんな心配を乗り越えてでも、一度覗いてみる価値のある場所です。

ここは、❝介護をしている家族(ケアラー)や認知症のご本人と家族がお茶を飲みながら、気軽に本音を語り合える集いの場❞。

月1回など定期的に開催されていて、参加費無料〜数百円程度で参加できます。

「先日、また母に怒鳴っちゃって…自己嫌悪です」

「夜中に何度も起こされるのが、もう3ヶ月続いてて…」

「先日、また母に怒鳴っちゃって…自己嫌悪です」

「夜中に何度も起こされるのが、もう3ヶ月続いてて…」

そんなあなたのポツリと漏らした言葉に、誰かが「わかる、わかるよ…。うちも全く同じ」と深くうなずいてくれる。専門家からの的確なアドバイスも心強いですが、この「自分だけじゃなかったんだ」という安心感こそが、何よりの恵みの雨になるんですよね。

最近では、オンラインで開催されるケアラーズカフェも増えており、自宅から気軽に参加することもできます。

「〇〇市 ケアラーズカフェ」などで、ぜひ検索してみてください。

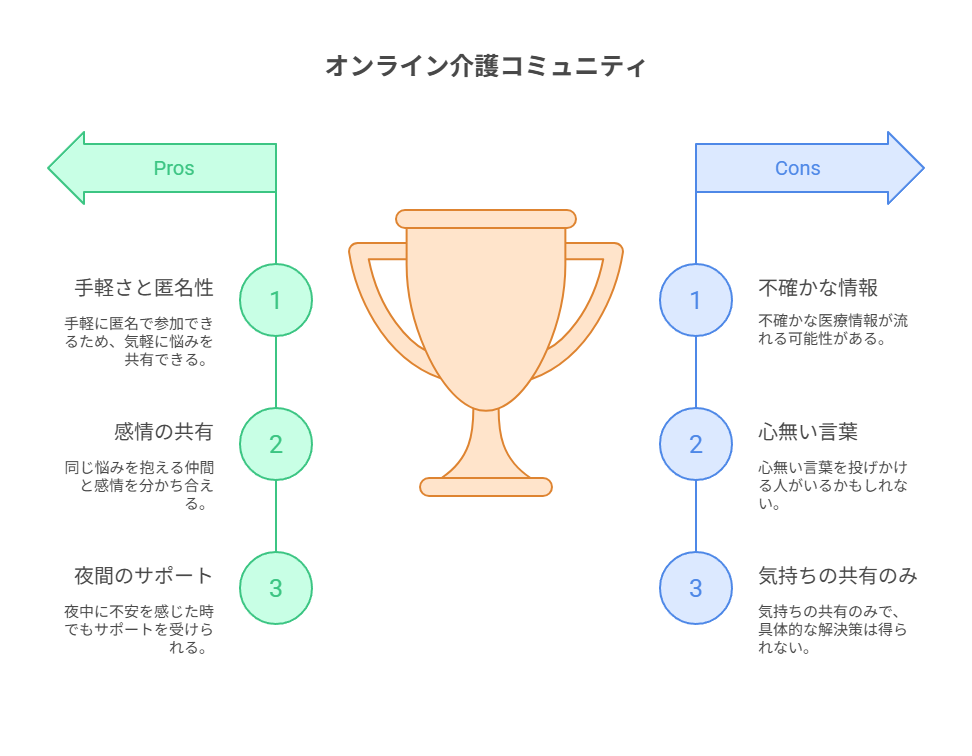

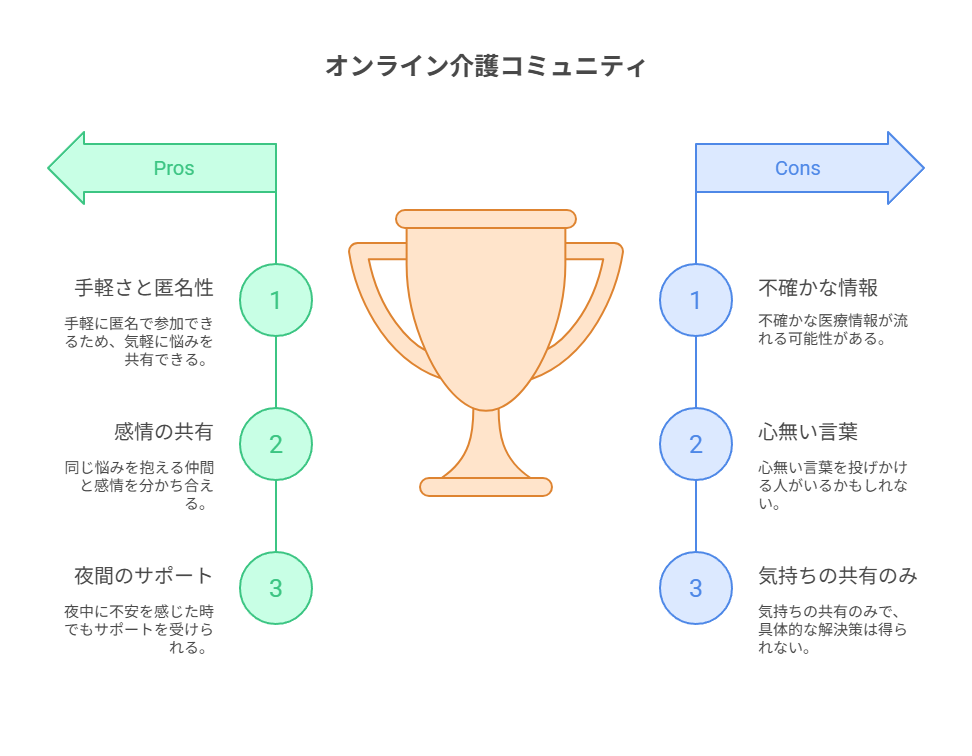

③【いつでも水やり】「オンラインコミュニティ」で”乾いた心”を潤す

こんなあなたにピッタリ!

「家を空けられない」

「夜中に不安で眠れない」

「顔を出さずに本音を吐き出したい」

ひとこと: あなたのスマホが、世界とつながる窓になります。

LINEの「オープンチャット」やFacebookグループなどで、「在宅介護 悩み」「認知症 家族会」などと検索すると、たくさんの匿名のコミュニティが見つかります。

メリットは、なんといってもその手軽さと匿名性。

夜中にふと不安で押しつぶされそうになった時、誰にも言えない黒い感情を吐き出したくなった時、そこには同じように眠れない夜を過ごす仲間がいるかもしれません。

《ただし、注意点も》

不確かな医療情報が流れてきたり、まれに心無い言葉を投げかける人がいたりすることも…

すべてを鵜呑みにせず、あくまで「気持ちを分かち合う場所」と割り切って使うのが、上手な付き合い方のコツです。

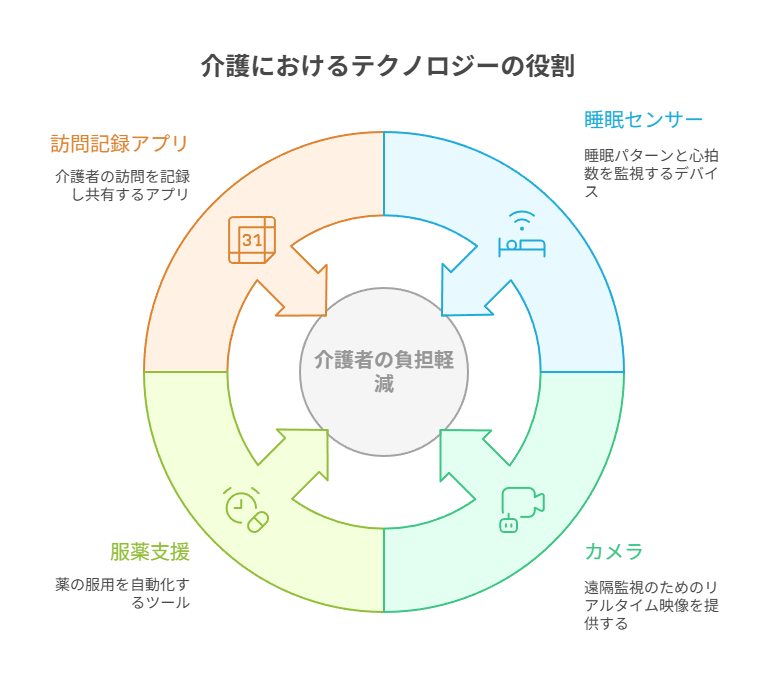

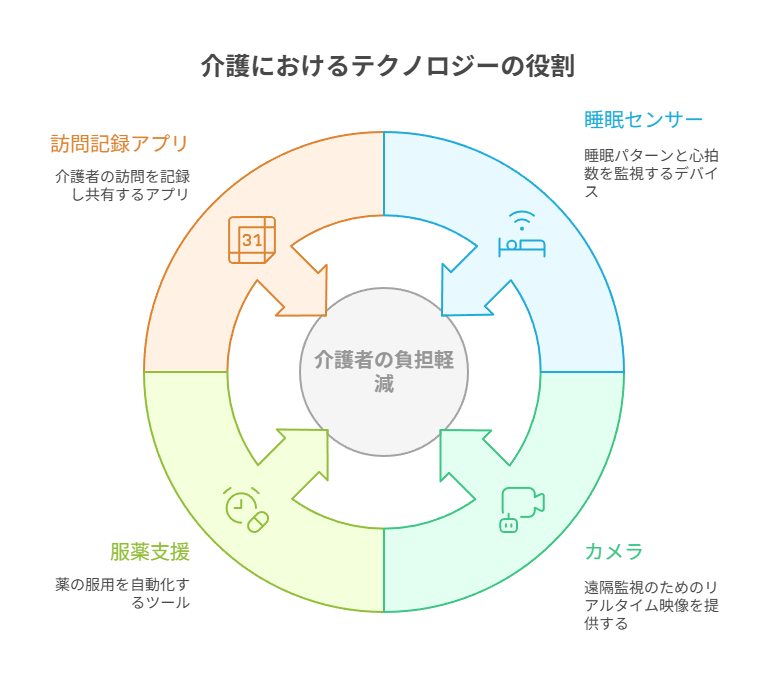

④【便利な農機具】「ICT(見守り等)」で”日々の手入れ”を楽にする

こんなあなたにピッタリ!

「離れて暮らす親が心配」

「薬の飲み忘れが不安」

「少しでも介護の手間を減らしたい」

ひとこと: テクノロジーは、あなたの時間と心の余裕を生み出す魔法です。

最近のテクノロジーは、驚くほど進化しています。

例えば、ベッドに敷くだけで睡眠や心拍を測れる見守りセンサー(パラマウントベッドの『眠りSCAN』など)や、スマホで室内の様子を確認できるカメラは、離れて暮らす家族の大きな安心材料になります。

他にも、時間になると自動で薬が出てくる服薬支援ケースや、ヘルパーさんの訪問記録をスマホで共有できるアプリなど、あなたの「心配」や「手間」を減らしてくれるツールはたくさんあります。

導入には費用やご本人の同意、プライバシーへの配慮も必要ですが、「もしこれがあったら、どの負担が軽くなるだろう?」という視点で探してみると、思わぬお助けアイテムが見つかるかもしれません。

⑤【新しい苗木】「NPOや地域の輪」という”新しい彩り”を植えてみる

こんなあなたにピッタリ!

「公的サービス以外のつながりも知りたい」

「社会と関わる機会がほしい」

ひとこと: いつもの風景が、少しだけ違って見えるかもしれません。

あなたの地域には、行政サービスだけではない、温かい支援の輪がきっとあります。

例えば、NPO法人「ソンリッサ」が運営する「まごマネ」は、”まご世代”の若者が週に1回など定期的に訪問し、お話相手になったり、その様子を写真付きで家族に報告してくれたりするサービス。

家族以外との交流が、ご本人にとっても良い刺激になります。

また、「KAiGO PRiDE」のような、介護の未来をみんなで考えるオンラインイベントに参加してみるのもいいでしょう。❝介護を「個人の問題」から「社会の問題」へと視点を変える❞だけで、心がふっと軽くなることがあります。

⑥【自分の畑を守るために】”一人で耕すあなた”のための防風林の作り方

こんなあなたにピッタリ!

「頼れる人が他にいない(シングル介護)」

「自分が倒れたら共倒れだと感じる」

「少しでいいから休憩したい…(レスパイトケア)」

ひとこと: あなたを守ることが、家族を守ることに直結します。

もし、あなたが一人で介護を担っているなら、何よりもまず「あなた自身を守る」計画を立ててください。

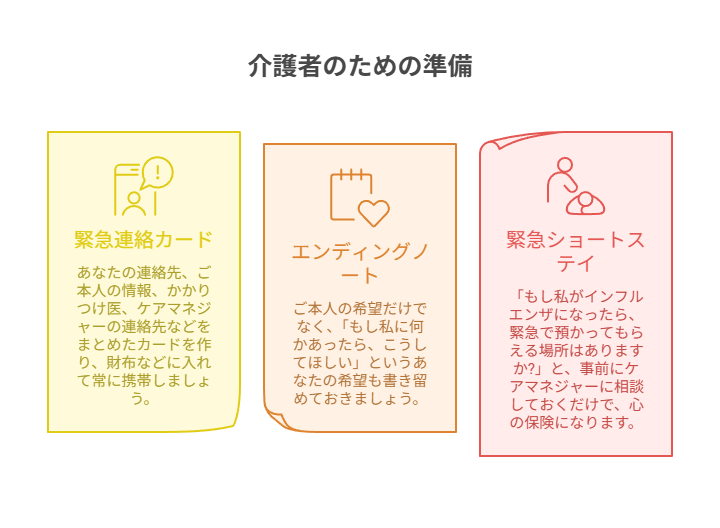

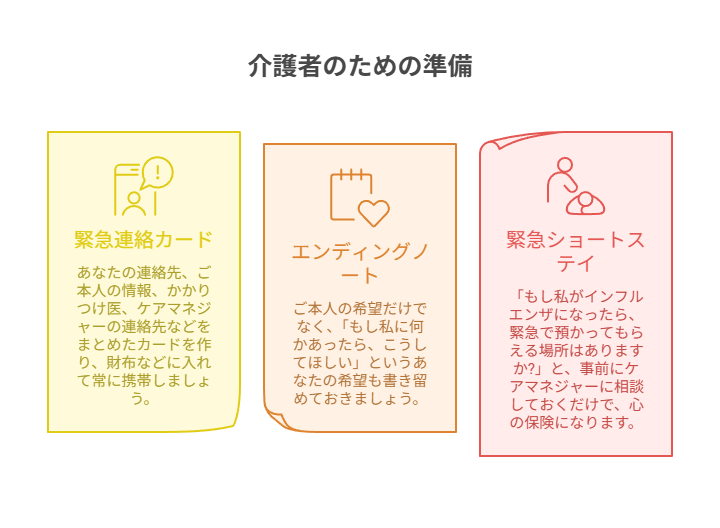

- 緊急連絡カードを作る:

あなたの連絡先、ご本人の情報、かかりつけ医、ケアマネジャーの連絡先などをまとめたカードを作り、財布などに入れて常に携帯しましょう。 - エンディングノートを書いてみる:

ご本人の希望だけでなく、「もし私に何かあったら、こうしてほしい」というあなたの希望も書き留めておきましょう。 - 緊急ショートステイの相談をしておく:

「もし私がインフルエンザになったら、緊急で預かってもらえる場所はありますか?」と、事前にケアマネジャーに相談しておくだけで、心の保険になります。

❝あなたが元気でいること❞

それこそが、たった一つの、そして最大の親孝行なのです。

⑦【共同菜園のつくりかた】”きょうだい”と協力して畑を耕すための話し合い

こんなあなたにピッタリ!

「きょうだい間で負担に差がある」

「お金や介護方針でもめている」

ひとこと: 少しの工夫で、”きょうだい”は最強の味方になります。

きょうだいとの連携がうまくいかない最大の原因は、❝「情報の非対称性」と「役割の曖昧さ」❞です。

これを解決するために、一度「家族会議」を開きませんか?

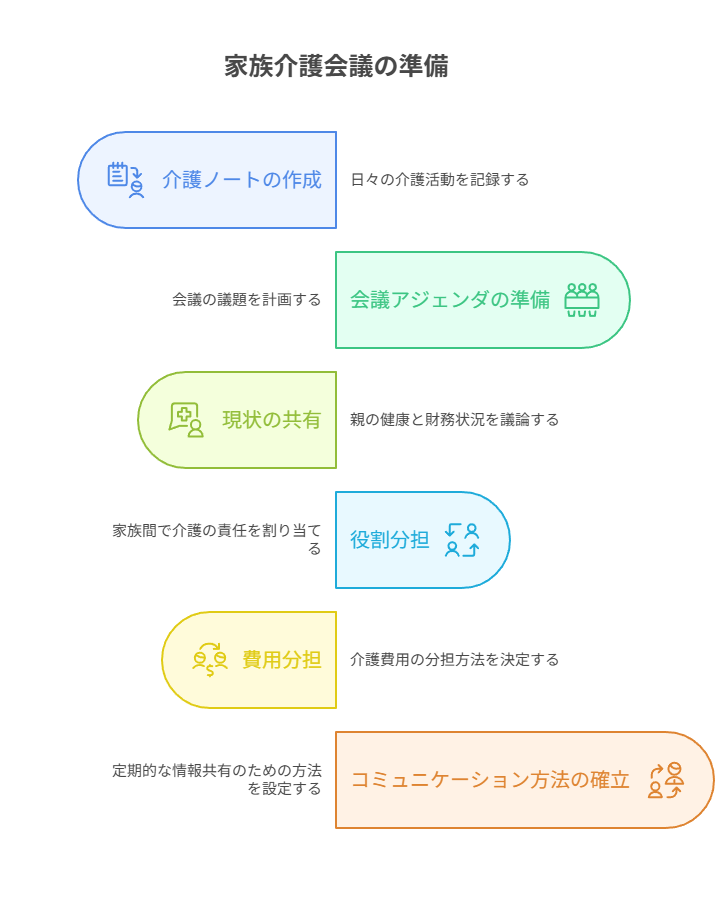

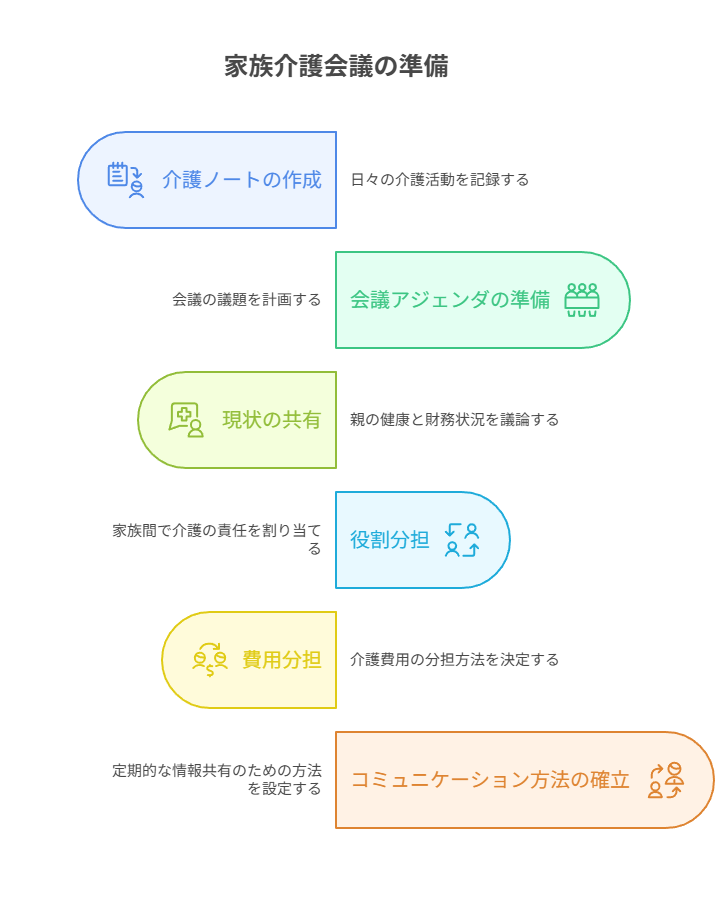

- 会議の準備:

まず、あなたが「介護ノート」を作り、日々の様子、かかった費用(レシートも保管)、病院での説明などを記録しておきます。これが客観的な情報源になります。 - 会議のアジェンダ(議題)

例:- 現状の共有: 介護ノートを基に、親の心身の状態、経済状況を全員で確認。

- 役割分担: 直接介護以外の役割(金銭管理、情報収集、手続き代行、週末の電話番など)も含め、全員が何らかの形で関われるよう分担を決める。

- 費用分担: ルールを明確に決める(例:毎月〇円ずつ出し合う、など)。

- 今後の連絡方法: LINEグループを作るなど、定期的に情報共有する方法を決める。

感情的にならず、「共同プロジェクトの定例会議」と捉えるのが成功のコツです。

5.あなたのためのガーデニングプラン。最初にまくべき「一粒の種」は?

ここまで7つの方法をご紹介して、「選択肢は分かったけれど、結局どれからやれば…」と、かえって途方に暮れてしまった方もいるかもしれません。

情報が多すぎると、人はかえって一歩も動けなくなってしまうことがあります。

でも、どうか安心してください。

大切なのは、❝すべてを完璧にやることではなく、今のあなたにできる、たった一つのことから始める勇気❞です。

私が現場で見てきた中で、介護の状況が好転していくご家族には共通点があります。

それは、いきなり大きな改革を目指すのではなく「まずは、これだけやってみよう」と、小さな一歩を踏み出した方々です。その一歩が固い土を動かし、新しい風を呼び、次の変化へとつながっていくのです。

そこで、あなたのための「最初のガーデニングプラン」をご用意しました。

今のあなたの心の状態に一番近いものを、お守りのように選んでみてください。

- プランA:「とにかく寂しい、誰かにこの気持ちを分かってほしい…」心がカラカラに乾いているあなたへ。

- 最初の種は… 【方法② ケアラーズカフェ】 or 【方法③ オンラインコミュニティ】

- まずは専門的な解決策よりも、あなたの心に「共感」という恵みの雨を降らせることが最優先です。

「わかるよ」その一言が、固くなった心をふかふかに耕してくれます。

- プランB:「今後のことが漠然と不安…具体的なサービスや制度が知りたい」あなたへ。

- 最初の種は… 【方法① 地域包括支援センター】

- まずは「土壌診断」から始めましょう。専門家に現状を伝え、あなたの状況に合った「育て方」の全体像を教えてもらうことで、見通しが立ち、不安が和らぎます。

- プランC:「きょうだいともめている、うまく協力したいのに…」仲間との畑づくりに悩むあなたへ。

- 最初の種は… 【方法⑦ 家族会議の準備】

- いきなり会議を開くのではなく、まずは客観的な「情報」を紙に書き出してみることから始めましょう。

畑の設計図を描くように、現状を可視化することが、協力体制への第一歩です。

- プランD:「もう私自身が限界…倒れそう」心が枯れる寸前のあなたへ。

- 最初の種は… 【方法⑥ あなた自身を守るプラン作り】

- 他の何よりも、あなた自身を休ませることが必要です。

ケアマネジャーに「ショートステイを使って、数日間休みたい」と、勇気を出して伝えてみてください。

あなたが倒れてしまっては、元も子もないのですから。

どのプランを選びましたか?

どんなに小さな種でも土にまかれれば、それはもう希望の始まりです。

その一粒の種が、やがてあなたの心の畑に根を張り、思いがけないほどたくさんの安心と穏やかな日常という名の花を咲かせる。

そのプロセスを、この記事が少しでも支えられたなら嬉しいです。

6.今日のガーデニング日誌 -いつでも開ける、心を育むための備忘録-

最後に、今日お話しした大切なポイントを、いつでも見返せる「ガーデニング日誌」として、ここに記しておきます。道に迷った時、心がくじけそうになった時、このページを開いて、あなたが一人ではないこと、そしてたくさんの方法があることを思い出してくださいね。

- 【備忘録①】心の畑が乾いてしまう「仕組み」を知る

★あなたのせいじゃない。 介護には、孤立しやすい構造的な理由があります。- 強い責任感と罪悪感: 優しさからくる、自然な感情の揺れ動き。

- 社会から見えにくい努力: あなたの頑張りは、外からは見えにくいもの。

- 一人に集中する負担: シングル介護や不公平な分担が、重荷になる。

- 【備忘録②】心を豊かにする「7つの種」を覚えておく

★あなたは無力じゃない。 具体的な行動で、状況は変えられます。- 地域包括支援センター: すべての悩みの最初の「相談窓口」。

- ケアラーズカフェ: 「わかるよ」という「共感」がもらえる場所。

- オンラインコミュニティ: 匿名で、24時間いつでも「本音」を吐き出せる。

- ICT(テクノロジー): 「心の余裕」と「時間」を生み出す便利な道具。

- NPO・地域の輪: 公的サービス以外の「新しい出会い」と支え。

- シングル介護の備え: まずは「自分自身」を守る計画を立てる。

- きょうだいとの協力: 「情報共有」と「役割分担」で最強の味方に。

- 【備忘録③】今の自分に合った「最初の一歩」を選ぶ

★全部やらなくていい。 今のあなたに必要な、たった一つのことから始めましょう。- 心が寂しいなら → まずは誰かと「話す・つながる」ことから。

- 未来が不安なら → まずは専門家に「相談する」ことから。

- 自分が限界なら → まずは自分を「休ませる」ことから。

この日誌が、あなたのこれからの介護という旅路で、頼れる地図やコンパスのような存在になることを願っています。

7.おわりに:大丈夫。その小さな一歩から、大きな安心が育ちます

この記事をここまで読み進めてくれた。

その事実が、あなたの心の中に「なんとかしたい」「今の状況を変えたい」という、新しい希望の種が確かにまかれた何よりの証拠です。

それは本当に、本当に素晴らしい一歩だと、まずはご自身をたくさん褒めてあげてくださいね。

介護という、答えのない長い道のり。

その中で、情報を探し、助けを求めようとするその行動自体が、何よりも尊いと介護士として私は断言します。

私自身、介護の現場で働きながら、日々たくさんのご家族の「心の畑」に触れています。

そして、たった一つの相談、たった一つの出会いが、荒れ地だと思っていた場所に、驚くほど豊かな実りをもたらす瞬間を何度も見てきました。

まかれたばかりの種は、まだ小さくて頼りないかもしれません。

今日ご紹介した「つながり」という名の水と光を少しずつ与えていけば、その種はゆっくりと、でも確実に根を張り、やがてはあなた自身を支える大きな木に育ちます。

そしてその木は、ご家族との穏やかな時間という名の、甘くて温かい果実を実らせるはずです。

その種に、最初のひとしずくを与えてみませんか?

もしよろしければ、今すぐお手元のスマートフォンで、こう検索してみてください。

「(あなたの街の名前) 介護 相談」

検索ボタンを押すその一瞬は、少し勇気がいるかもしれません。でも、それは弱さの証ではありません。あなた自身と、あなたの大切な家族を守るための最も賢明で、最も愛情深い行動です。

あなたのその小さな勇気が、明日のあなたを、そして大切なご家族の笑顔を守る、大きな力になりますように。

あなたの心の畑が、たくさんの優しさと安心感で満たされることを心から、本気で応援しています。