1. 「もっと頑張らないと…」自分を責めてしまうあなたへ。なぜ介護職にこそ”自分への水やり”が必要なのか?

介護の現場で、今日も誰かのために力を尽くしているあなたへ。心から、お疲れさまです。

「あの時、もっとうまく対応できていれば、Aさんは転ばなかったかもしれない…」

「Bさんのあの表情、もしかして私の言葉で傷つけちゃったかな…」

「他のスタッフはもっとテキパキ動けているのに、自分はなんて要領が悪いんだろう」

一日が終わる頃、こんな風に自分を責める言葉が、頭の中をぐるぐると駆け巡っていませんか?

人の命や生活に深く関わる介護の仕事は、強い責任感や高い倫理観が求められますよね。だからこそ、私たちは無意識のうちに「利用者さん第一」を徹底し、自分の感情や疲れは後回しにしてしまいがちです。まるで、自分の心の声にフタをするかのように…

でも、その状態を続けていると、心は少しずつすり減っていきます。気づけば、大好きだったはずの仕事が苦しくなっていたり、利用者さんの前で自然な笑顔が作れなくなっていたり…

それは、あなたが不真面目だからでも、心が弱いからでも決してありません。誰かのために頑張れる優しいあなただからこそ、陥ってしまいがちな落とし穴なんです。

やなぎも同じ経験があります。

やなぎはベランダで家庭菜園をしていますが、植物を育てる上で一番大切なのは「土作り」だと痛感しています。どんなに良い種や苗を手に入れても、土がカラカラに乾いていたり、栄養が偏っていたりすれば、元気な野菜は育ちません。

私たちの心も、まったく同じなんですよね。介護の知識や技術という立派な「種」を持っていても、あなた自身の心が疲れ果てた「乾いた土壌」になっていては、利用者さんへの優しいケアという「花」を咲かせることは難しい。無理を続ければ土壌そのものが痩せ細り、心が燃え尽きてしまう(バーンアウト)ことだってあるんです。

だからこそ、あなたにお伝えしたい。 良いケアをするために、何よりもまず、あなた自身の心の土壌を耕し、栄養と潤いを与える技術があるということを。

この記事では、そのための具体的なスキル、「セルフエンパシー」について、私の経験も交えながら分かりやすく解説します。これは精神論や気休めではありません。自分を守り、プロとして輝き続けるための、一生モノの「技術」です。

この記事を読み終える頃には、自分を責めるループから抜け出し、「自分を大切にすることが、最高のケアに繋がるんだ」と、自信を持って明日を迎えられるはずです。

2. 介護職のバーンアウトを防ぐ鍵は「セルフエンパシー」。自分を大切にすることが、最高のケアに繋がる。

いきなり核心からお伝えします。 あなたが介護の仕事で燃え尽きることなく、専門職として長く、そして深く、利用者さんの人生に寄り添い続けるための鍵。それは「セルフエンパシー」、つまり「自分自身に共感し、思いやりを向ける技術」を身につけることです。

「自分を大切にすることが、最高のケアに繋がる」 そう聞いても、「それは分かるけど、目の前の業務が大変で…」「なんだか自分だけ楽をするみたいで罪悪感が…」と感じてしまうかもしれません。その気持ち、痛いほどよく分かります。

セルフエンパシーは、甘えやわがままとは全くの別物です。むしろ、質の高いケアを提供し続けるための、❝プロフェッショナルに必須の基盤能力❞なんです。

考えてみてください。

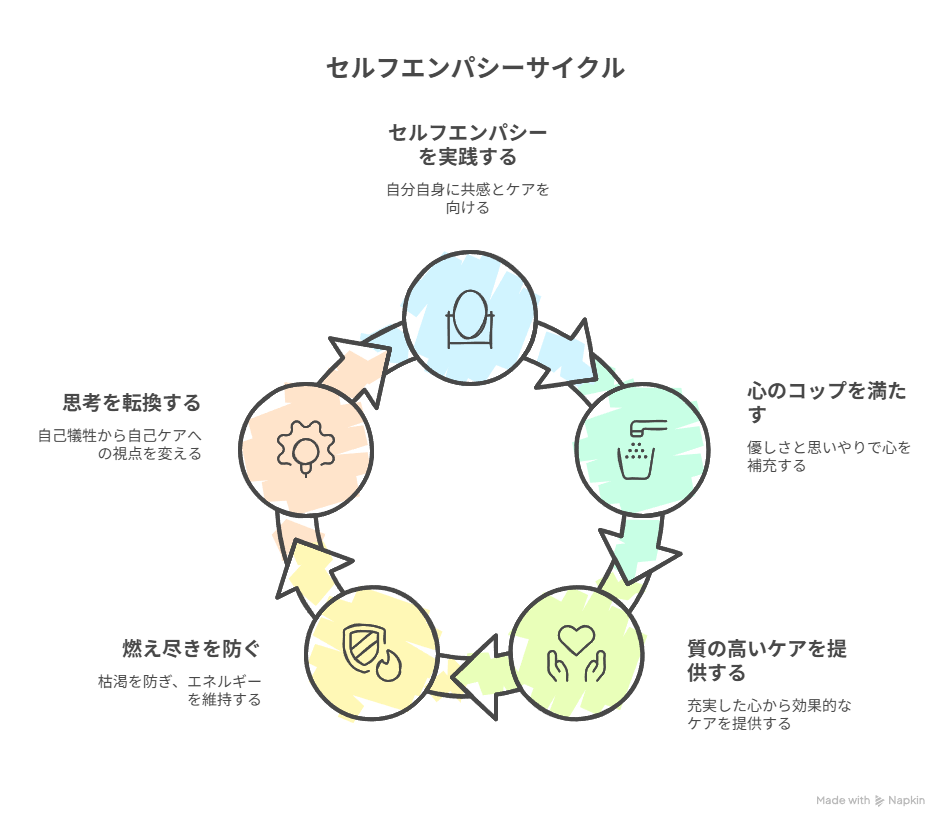

私たちの心は、よく「コップ」に例えられます。優しさや思いやりという水で満たされているからこそ、私たちは自然と他者にそれを分け与えることができます。しかし、利用者さんに共感し、エネルギーを注ぎ続ける介護の現場では、このコップの水は常に減り続けています。意識して自分で水を注がない限り、いつか必ず空っぽになってしまう。空のコップで、誰の喉の渇きを潤すことができるでしょうか…?

自分を犠牲にするケアは、一見すると自己犠牲の美しい物語に見えるかもしれません。残念ながらそういう方のおかげで助けられている現場が多いのも事実です。

しかし、その実態は、ケアの質にムラを生み、いつ途切れるか分からない不安定なものです。何より、疲弊した心で行うケアは、あなたの意図とは裏腹に、利用者さんに緊張感や不安として伝わってしまう危険性すらあるのです。

対して、セルフエンパシーを実践し、自分の心のコップを常に潤しておくことは、持続可能で安定したケアの土台となります。自分の心の状態を穏やかに保つことで、初めて私たちは、利用者さん一人ひとりの小さな変化に気づき、その人らしい生活を支えるための、本当に個別化されたケアを提供できるのです。

「私が休んだら職場が回らない」から、「私が心身ともに健康でいることが、利用者さんと職場にとっての最大の資産である」へ。 この思考の転換こそが、あなたをバーンアウトから守り、専門職としての価値をさらに高めてくれます。

この記事では、そのための具体的な方法を、誰にでも分かりやすく、ステップバイステップで解説していきます。まずは、「自分をケアすることは、プロとしての責任なんだ」と、胸を張って自分に許可を出すところから。

一緒にその一歩を踏み出してみませんか?

3. なぜ「自分への共感」があなたを救うのか?セルフエンパシーの仕組みと3つの効果

「自分を大切にすることが大事なのは分かった。でも、なぜそれがそんなに効果があるの?」 その疑問、ごもっともです。ここからは、セルフエンパシーが私たちの心を救う「仕組み」と、それによってもたらされる具体的な「3つの効果」について、深く掘り下げていきましょう。

3-1. セルフエンパシーとは?- NVCを元にした「自分の心の声」の聴き方

セルフエンパシーの強力な効果は、その土台となっているNVC(非暴力コミュニケーション)の考え方に秘密があります。NVCは、心理学者のマーシャル・ローゼンバーグ博士によって体系化された、自分と相手を尊重しながら心からの繋がりを育むコミュニケーション法です。

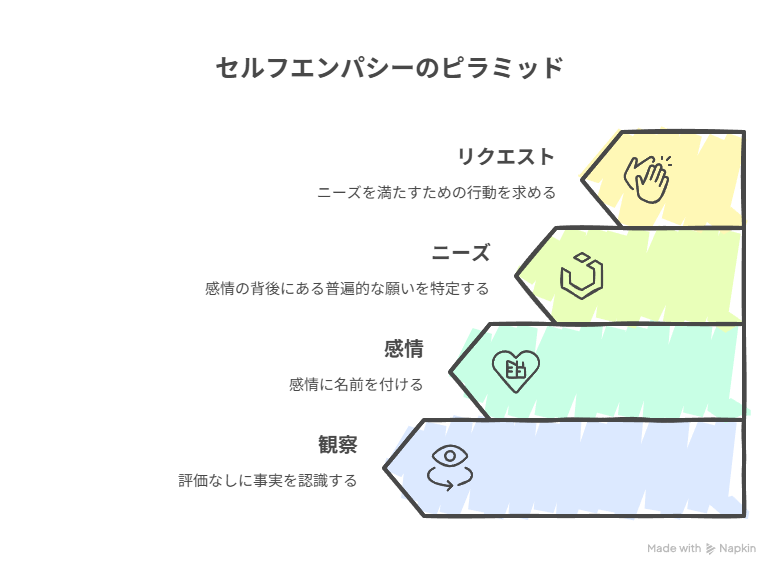

セルフエンパシーは、このNVCのメソッドを「自分との対話」に応用したもの。 いわば、自分の中にいるもう一人の自分と、優しく、そして深く対話するための技術なんです。心がザワっとした時に、以下の4つのステップで自分の内側を探検します。

- 観察 (Observation): 何が起こったのか?(評価や解釈という「色眼鏡」を外し、事実だけを見る)

- 感情 (Feeling): それに対して、どんな気持ちになった?(感情に良い悪いの判断をせず、ただ名前をつける)

- ニーズ (Needs): その気持ちの奥には、どんな「大切なこと(願い)」があった?(誰もが持つ普遍的な願いに繋がる)

- リクエスト (Request): その大切なことを満たすために、自分に何をお願いする?(他人任せではない、自分への優しい行動要請)

なぜこの4ステップが有効なのでしょうか。それは、私たちの苦しみの多くが、起きた「事実」そのものではなく、それに対する「解釈」や「評価」から生まれるからです。「Aさんに無視された(解釈)」のではなく、「Aさんに挨拶をしたが返事がなかった(事実)」と捉え直すだけで、心の負担は大きく変わります。この客観的な観察から始めることで、冷静さを取り戻す第一歩となるのです。

3-2. 「怒りは一次情報」- 感情の奥にある”本当の願い”を見つける旅

やなぎが介護現場で大切にしている信条の一つに、「怒りは一次情報、翻訳してから伝える」というものがあります。これは、セルフエンパシーの核心を突いた言葉です。

利用者さんとの関わりでイラっとしたり、同僚の言動にカチンときたり…

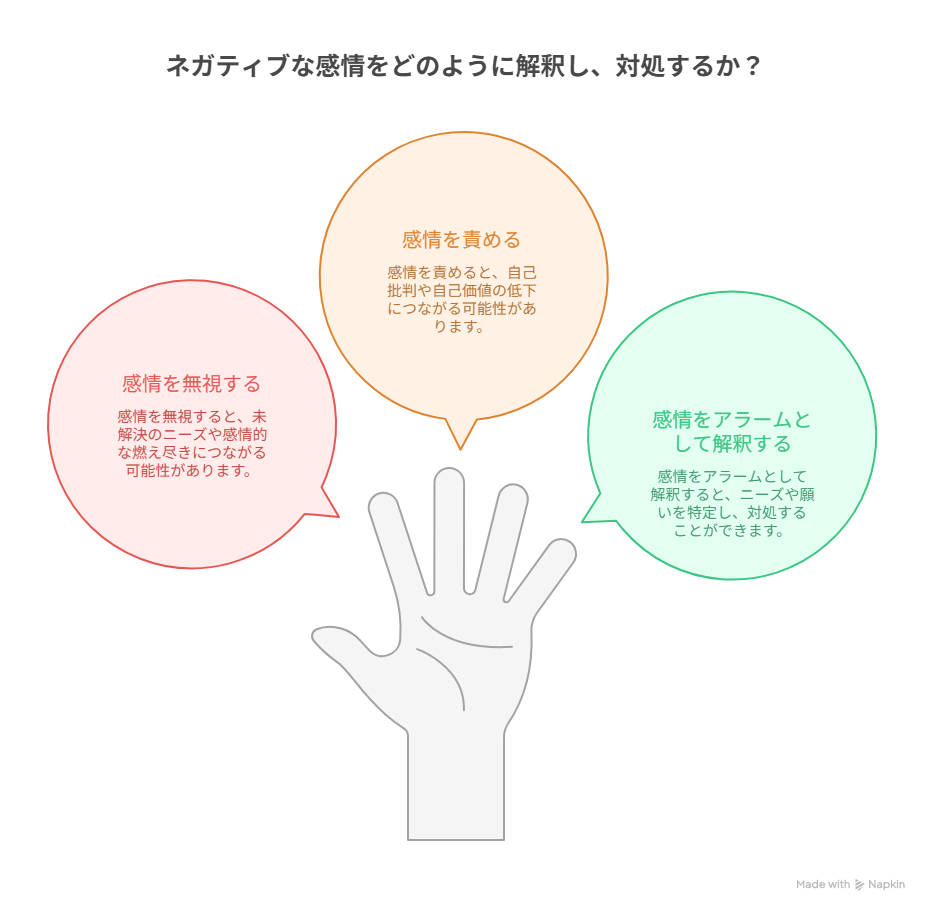

私たちはネガティブな感情を抱いた自分を「未熟だ」「心が狭い」と責めてしまいがちです。しかし、セルフエンパシーでは、それらの感情は「大切な何かを知らせてくれるアラーム」として扱います。

- イライラは、「物事をコントロールしたい」「効率よく進めたい」という願い(ニーズ)が満たされていないサインかもしれません。

- 悲しみは、「繋がりを感じたい」「共感してほしい」という願いが脅かされているサインかもしれません。

- 不安は、「安全でいたい」「予測できる未来がほしい」という願いからのサインかもしれません。

まさに、「“困った行動”の前に必ず“困っている気持ち”がある」のと同じで、「❝ネガティブな感情❞の前には、必ず満たされないポジティブな願いがある」のです。この自分の本当の願い(ニーズ)に気づけた時、私たちは初めて自分を責めるのをやめ、「じゃあ、この大切な願いを満たすために、どうしよう?」と建設的な次の一手を考えられるようになります。

3.3. セルフエンパシーが介護職にもたらす3つの効果

この心の仕組みを理解し、セルフエンパシーを実践すると、介護現場で働く私たちにとって非常に有益な3つの効果が期待できます。

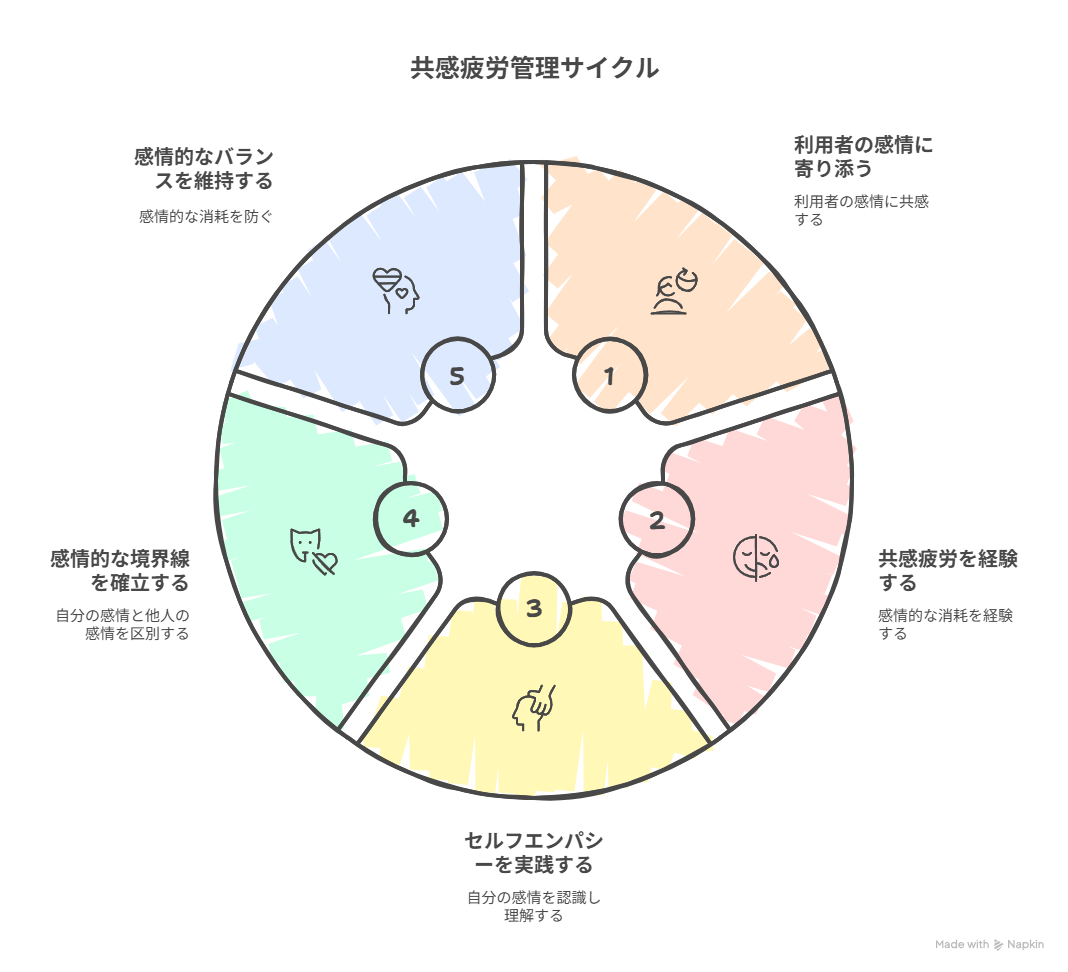

〇共感疲労とバーンアウトの予防

利用者の痛みや苦しみに寄り添うあまり、相手の感情の荒波に自分の心の船が飲み込まれてしまう…これが「共感疲労」です。 この状態が続くと、心身のエネルギーが枯渇し、バーンアウト(燃え尽き症候群)に至る危険性が高まります。 セルフエンパシーは、この共感疲労に対する強力な「心の防波堤」を築いてくれます。自分の感情やニーズを客観的に把握することで、利用者さんの感情と自分の感情との間に健全な境界線を引くことができるようになります。「これはAさんの悲しみ。そして、それを見ている私の無力感」というように。感情の渦に巻き込まれるのではなく、寄り添いながらも自分を保つことができるようになるのです。

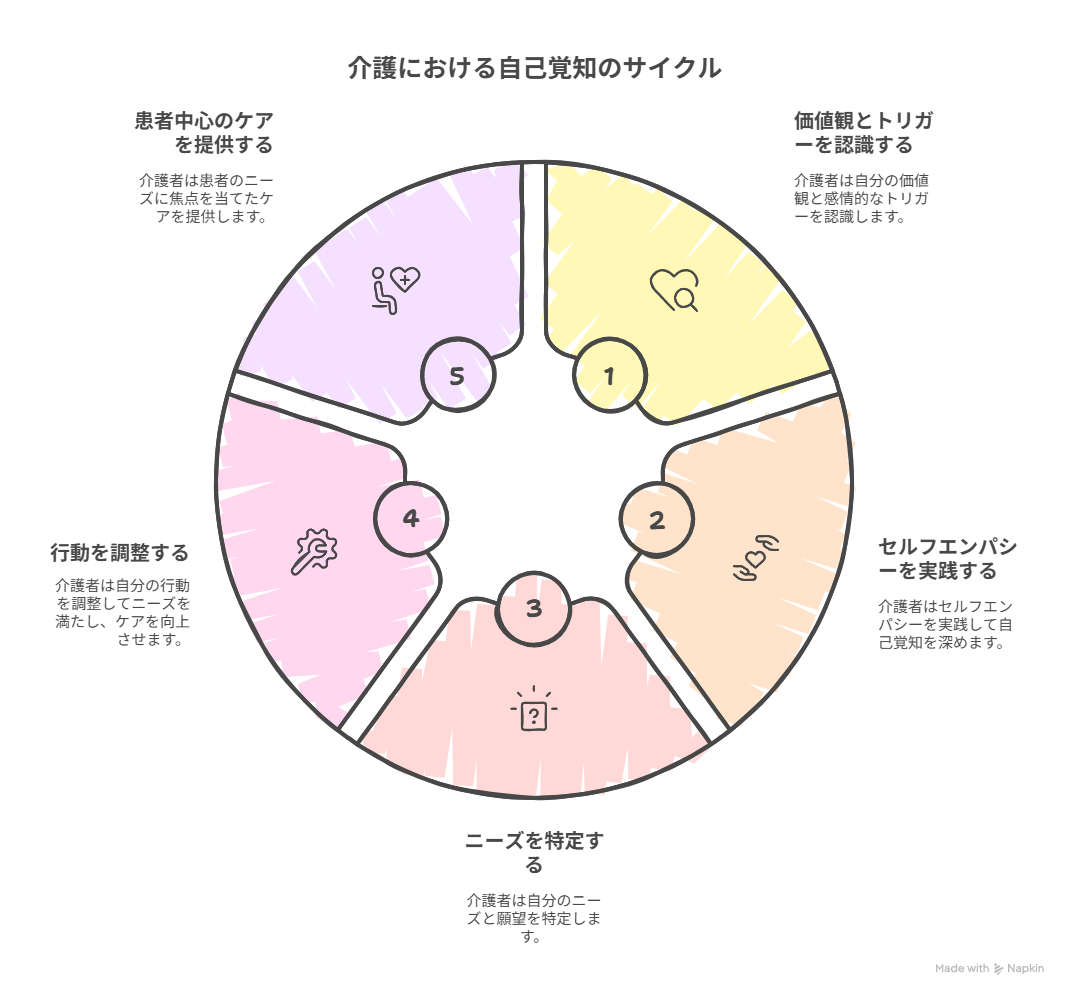

〇ケアの質が自然と向上する(自己覚知)

介護の専門性の一つに「自己覚知」があります。これは、自分がどんな価値観を持ち、どんな時に心が動きやすいのかを知ることです。 セルフエンパシーは、この自己覚知を日々深めていくための、最高のトレーニングツールです。 例えば、「自分の中に『早く業務を終わらせたい』という焦りのニーズがある」と自覚できれば、利用者さんを急かしてしまう自分の行動にブレーキをかけられます。逆に、「もっと一人ひとりとじっくり関わりたい、という自分の願い」に気づけば、そのための時間をどう作ればいいか、チームにどう提案すればいいかと、具体的な業務改善のアクションに繋がります。自分の状態を理解して初めて、私たちは自分の価値観を押し付けるのではなく、利用者さん主体のケアを提供できるのです。

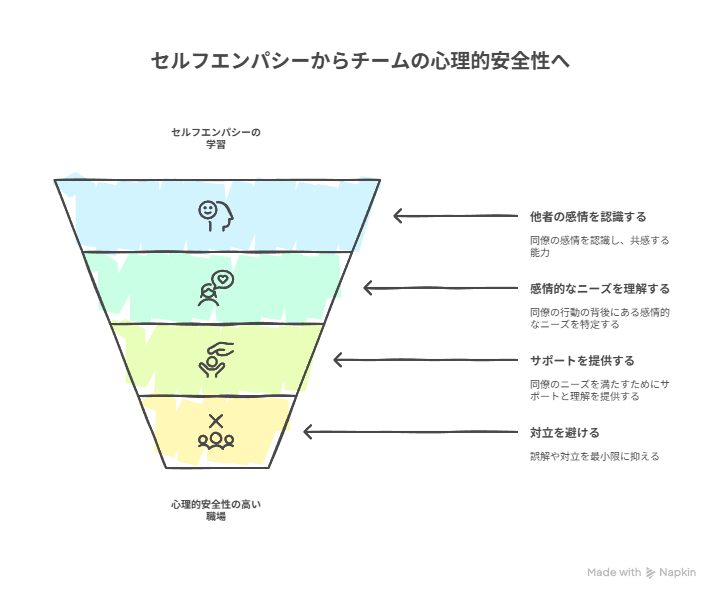

〇職場の人間関係が円滑になる

自分の心を大切にできるようになると、不思議と、他者の心にも同じように寄り添えるようになります。 同僚がミスをした時、以前なら「どうして確認しないんだ!」と怒りを感じていたかもしれません。しかし、セルフエンパシーを学んだあなたは、こう考えることができます。「彼は今、どんな気持ちだろう?きっと焦りや自己嫌悪を感じているだろうな。彼には、どんなサポートが必要だろうか?」と。 このように、他者の言動の背景にある感情やニーズを想像する力は、不必要な対立を避け、お互いを尊重しあえるチーム作り、すなわち「心理的安全性」の高い職場環境の醸成に直結します。 あなた一人がセルフエンパシーを始めることが、チーム全体の畑を豊かに耕す、最初の一鍬(ひとくわ)になるのです。

4. 今日からできる!セルフエンパシー実践4ステップ – 心の畑を耕す方法

ここからは、実際の現場で使えるように、具体的な事例を通してセルフエンパシーを体感していきましょう。頭で理解するだけでなく、心で感じることが何より大切ですからね。

【こんな時、どうする?】

夕方の忙しい時間帯。あなたは、いつもは穏やかな認知症のAさんの居室を訪れ、夕食前のトイレ誘導をしようとしました。あなたがAさんの腕にそっと触れ、「Aさん、そろそろお手洗いに行きませんか?」と声をかけた瞬間、Aさんはあなたの手を強く振り払い、「触るな!」と、これまで聞いたことのないような厳しい声で言いました。 あなたはショックで、一瞬、頭が真っ白に。胸がズキっと痛むのを感じます…

さあ、こんな時こそセルフエンパシーの出番です。一度、深呼吸をして、心の畑を耕す4つのステップを一緒に踏んでいきましょう。

4-1. 【ステップ1:観察】色眼鏡を外して「出来事」だけを見る

まずは、あなたの心の中にある「評価」「解釈」「思い込み」という色眼鏡をそっと外します。そして、まるで防犯カメラの映像を確認するように、起きた「事実」だけを客観的に見つめます。

【ありがちな思考(解釈・評価)】 「Aさんに嫌われてしまった…」 「私の介助の仕方が、根本的に間違っていたんだ」 「もうAさんとの関係は終わりだ…」

【セルフエンパシーの視点(事実)】 「夕方、私がAさんの腕に触れ、『お手洗いに行きませんか?』と声をかけた。するとAさんは私の手を振り払い、『触るな!』と大きな声で言った」

いかがでしょうか。後者は、誰が見ても「そうだね」と同意できる、ただの出来事です。ここには「良い/悪い」も「好き/嫌い」もありません。この事実と解釈を切り分ける作業こそが、感情の渦に飲み込まれないための第一歩です。

4-2. 【ステップ2:感情】心に湧き上がる「気持ち」に名前をつける

次に、その事実に対して、あなたの心の中にどんな「感情」が生まれたかを感じて、正直に名前をつけていきます。これを心理学では「感情のラベリング」と言い、自分の感情を言葉にするだけで、脳の興奮が鎮まり、心が落ち着く効果が科学的に証明されています。

「『触るな!』と言われた、あの瞬間。私は…」

- ショックで、胸がドキっとした。

- 悲しい。受け入れてもらえなくて、すごく悲しかった。

- びっくりした。まさかAさんがあんなことを言うなんて。

- 戸惑いを感じた。どうしていいか分からなくなった。

- 不安になった。これからどう関わればいいんだろう。

- 正直、少しだけイラっとした。こっちはあなたの為を思ってやっているのに、と。

ポイントは「こんな感情を抱くなんてダメだ」とジャッジしないこと。どんな感情も、あなたの一部です。すべて「そうか、そう感じていたんだね」と、優しく認めてあげましょう。あなたなら、どんな感情が浮かびますか?

4-3. 【ステップ3:ニーズ】その感情の奥にある「大切な願い」に気づく

ここが、セルフエンパシーの旅の最も深く、そして温かい場所です。ステップ2で見つけた感情たちは、どんな「大切な願い(ニーズ)」が満たされなかったから、あなたにサインを送ってきたのでしょうか。

「私がショックで悲しかったのは、本当は…」

- 「Aさんと、もっと信頼関係を築きたかった」から。

- 「Aさんに安心してほしかった」から。

- 「ケアを通して、Aさんの力になりたかった(貢献したかった)」から。

- 「自分のケアや想いを、Aさんに受け入れてほしかった」から。

- 「専門職として、相手から尊重されたかった」から。

どうでしょうか。あなたのネガティブな感情の奥底には、こんなにも誠実で、ポジティブなエネルギーに満ちた「願い」が眠っていたのです。このニーズに触れると、自分を責める気持ちが、自分を慈しむ気持ちへと自然に変わっていくのを感じられるはずです。あなたの心の中には、どんな大切な願いがありましたか?

4-4. 【ステップ4:リクエスト】自分を癒すために「小さな行動」をお願いする

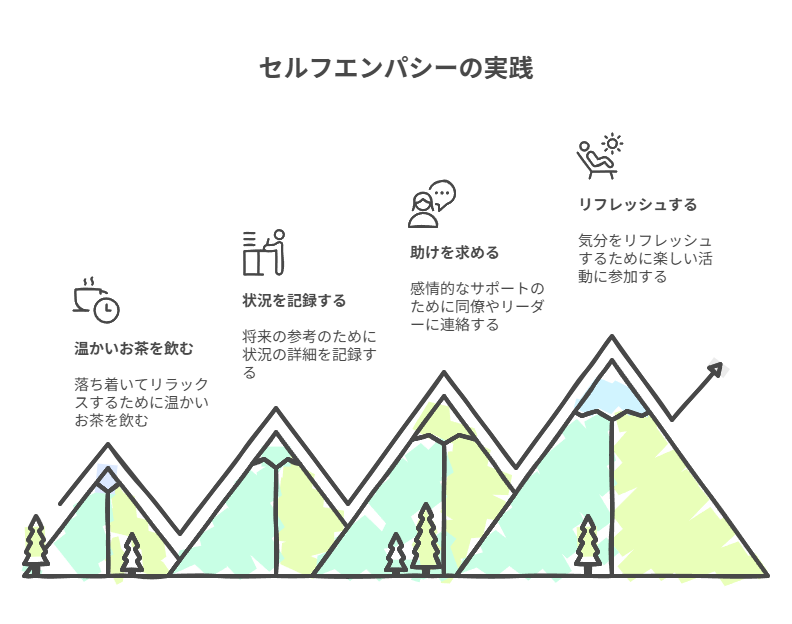

最後に、その大切なニーズを少しでも満たしてあげるために、今の自分に何をしてあげられるか、「自分への優しいお願い(リクエスト)」を考えます。これは、壮大な目標ではなく、今すぐできる、具体的で小さな一歩で構いません。

「Aさんと信頼関係を築きたい、という私の大切な願いのために…」

- 「まずは、このドキドキした気持ちを落ち着かせるために、温かいお茶を一杯飲む時間を自分にプレゼントしよう」

- 「この経験を未来に活かすために、今日の状況(時間、場所、声かけのトーンなど)を記録ノートに書き出しておこう」

- 「一人で抱え込まず、リーダーや同僚に『今日こんなことがあって、ショックで…。少し話を聞いてもらえませんか?』と助けを求めることを自分に許可しよう」

- 「今日はもうAさんのことは考えない。家に帰ったら、大好きなゲームをして思いっきりリフレッシュすることを自分に約束しよう」

自分を癒すリクエスト、そして未来に繋がるリクエスト。両方の視点から、今のあなたを一番大切にする行動を選んであげてください。

5. 失敗は「宝のデータ」。セルフエンパシーでネガティブな経験を未来のエネルギーに変えよう

ここまで、セルフエンパシーの具体的なステップを見てきました。 もうお気づきかもしれませんが、セルフエンパシーは単なるストレス解消法ではありません。それは、日々の業務で起こるネガティブな経験さえも、あなたをプロとして成長させるための貴重な「エネルギー源」に変える、まさに「心の錬金術」なのです。

介護現場では、私たちの思い通りにいかないことの連続です。良かれと思ってやったことが裏目に出たり、利用者さんから厳しい言葉をいただいたり…

そんな時、私たちは反射的に「自分のせいだ」「自分はダメだ」と自分を責め、自信を失いがちです。この「自分責め」の思考停止ループこそが、心をすり減らし、バーンアウトへと繋がる危険な道なのです。

しかし、セルフエンパシーという「心の道具」を手にしたあなたはもう違います。 Aさんに拒絶された今日の経験は、決してあなたの価値を傷つける「失敗」ではありません。

それは、今後のケアをより良くするための、以下のような貴重な「データ」の宝庫なのです。

- 【自分に関するデータ】: 「私は、予期せぬ強い拒絶に直面すると、ショックと悲しみを感じやすい。その背景には、相手と信頼関係を築き、貢献したいという強い願いがあるんだな」という自己理解のデータ。

- 【相手に関するデータ】: 「Aさんは、夕方のこの時間帯に、正面から腕に触れられると不安や恐怖を感じるのかもしれない」という他者理解のデータ。

- 【環境に関するデータ】: 「フロア全体が慌ただしい雰囲気だったことも、Aさんの心を不安定にさせた一因かもしれない」という環境分析のデータ。

セルフエンパシーは、これらのデータを客観的に分析し、次のアクションプランを立てるための、プロフェッショナルな思考プロセスそのものです。「ゲームオーバーも次のチャレンジの伏線」という言葉の通り、うまくいかなかった経験から学び、次はどうするかを考える。このサイクルを回し続けることが、介護職としての専門性を飛躍的に高めていきます。

公式のケアプランは「地図」にすぎません。 日々刻々と変わる利用者さんの状態や、現場で起こる出来事という「現地の情報」を元に、その地図を常にアップデートしていく必要があります。セルフエンパシーは、そのための最も信頼できるナビゲーションシステムになってくれるでしょう。

自分を責めて無駄にエネルギーを消耗する時間から、経験から学び、未来を創造する時間へ。 あなたは、ただ言われたことをこなす作業者ではありません。日々の実践を通して学び、ケアを進化させ続ける「専門職」であり「実践家」です。自分自身が、自分にとっての一番の味方であり、最高のチームメンバーになる。その意識が、あなたをさらに強く、そして優しくしてくれるはずです。

6. まとめ:「昨日より1ミリ、ラクに」- セルフエンパシーを毎日の習慣にするヒント

この記事を通して、私たちは「自分をケアすること」が、決して甘えやわがままではなく、介護という専門職として輝き続けるための重要な「スキル」であることを学んできました。最後に、明日からのあなたが迷わないように、今日の学びを一緒に振り返っておきましょう。

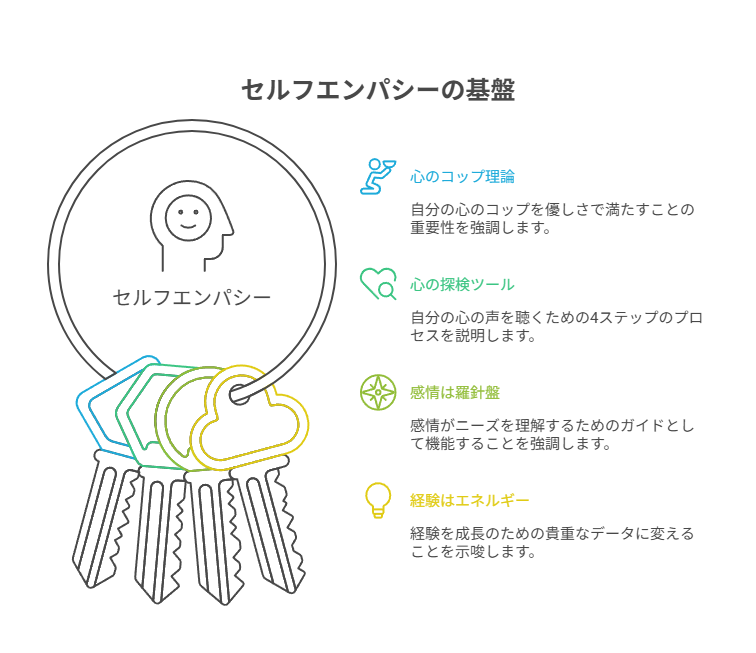

【セルフエンパシー・ジャーニーの要点】

・心のコップ理論: まず自分自身の心のコップを優しさで満たすこと。それが、質の高いケアを提供し続けるプロの第一歩です。

・心の探検ツール: 「観察・感情・ニーズ・リクエスト」という4つのステップは、自分の心の声を正確に聴くための、信頼できる道具になります。

・感情は羅針盤: イライラや悲しみといったネガティブな感情こそ、あなたの「大切な願い(ニーズ)」がどこにあるかを指し示してくれる、人生の羅針盤です。

・経験はエネルギー: どんな出来事も、単なる「失敗」ではありません。セルフエンパシーを使えば、すべてがあなたを成長させる「宝のデータ」に変わります。

とはいえ、新しい習慣を身につけるのは簡単ではありませんよね。いきなり完璧を目指さなくて大丈夫です。大切なのは、ほんの少しでもいいから「自分に関心を向ける時間」を意識して作ること。

例えば…

- 仕事の帰り道、今日の出来事で一番心が動いた瞬間を思い出してみる。

- 休憩時間に一人になれる場所で、スマホを置いて目を閉じ、今の自分の気持ちを感じてみる。

- お風呂に浸かりながら、「今日、私よく頑張ったな」と自分に声をかけてみる。

- 寝る前に、今日の「ありがとう」や「良かったこと」を一行だけメモしてみる。

やなぎのモットーは「昨日より1ミリ、ラクに・楽しく」です。 焦らず、気負わず、まずはこの「1ミリ」から始めてみませんか?

その小さな一歩の積み重ねが、一年後、あなたを今よりもっと強く、しなやかで、温かい介護職へと成長させてくれるはずです。

セルフエンパシーは、その長い旅路を照らす、心強いランプになってくれるでしょう。

7. おわりに:あなたの存在そのものが、誰かの支えになっている

最後まで、この記事にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。 ここまで読み進めてくださったあなたは、きっとご自身の心と真剣に向き合い、日々のケアをより良くしたいと願う、向上心と優しさに満ちた方なのだと思います。

介護という仕事は、人の人生という物語の、最も繊細で、最も大切な一場面に立ち会う仕事です。決して楽なことばかりではありません。体力も、知力も、そして心も使います。時には、自分の無力さに打ちひしがれる日もあるでしょう。

それでも、どうか忘れないでください。 あなたがそこにいてくれるだけで、心から安心している利用者さんがいます。 あなたが淹れた一杯のお茶に、ホッと一息ついている利用者さんがいます。 あなたが掛けた「大丈夫ですよ」の一言に、肩の荷が下りる思いのご家族がいます。 あなたが黙々とこなしている日々の業務の裏で、「いてくれて助かる」と感じている同僚が、必ずいます。

あなたの存在そのものが、すでに誰かの、そして現場の大きな支えになっているのです。

今日お伝えしたセルフエンパシーは、そんな尊い仕事をするあなた自身を守るための鎧であり、そして、介護という仕事の喜びを、もっと深く味わうためのアンテナでもあります。

自分を大切にできるようになると、不思議とこれまで見過ごしていたかもしれない現場に溢れる小さな喜びや、ささやかな「ありがとう」の瞬間に、もっと気づけるようになります。利用者さんの笑顔が、以前よりもずっと温かく、あなたの心に響くようになるはずです。

介護は「人の時間」を支える、かけがえのない仕事です。 だからこそ、その尊い仕事を担うあなた自身の時間もまた、同じように大切で、輝きに満ちたものであってほしいと、心から願っています。

もしまた心が疲れてしまった時は、いつでもこの記事に戻ってきてください。 そして、まずは世界で一番身近な存在であるあなた自身に、こう声をかけてあげてください。

「いつも、本当にありがとう。お疲れさま」と。

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!