1. はじめに:もうお休みしたい…介護という大きな冒険に挑むあなたへ

介護の仕事や、ご家族のケア、本当にお疲れ様です。

これで何度目だろう、深夜の呼び出し音に重い体を起こす時。 良かれと思ってしたことで、かえって相手を怒らせてしまった時の、あの無力感。 「笑顔で接したい」と頭では痛いほどわかっているのに、どうしても心がついていかない焦り。

そんな経験、ありませんか?

毎日の丁寧なケア、たくさんのご要望への対応、そして先のことを考えると押し寄せる、漠然とした不安…。まるで、明確なゴールのない、広大すぎる世界をたった一人で冒険しているような、そんな心細さを感じる瞬間。

「私がしっかりしなきゃ」 「私がやらなかったら、他に誰もいないんだから」

そう自分に言い聞かせ、一生懸命に進んでいるのに、次から次へと新しい出来事が立ちはだかる。気づけば、自分の「元気」、つまり心のエネルギーはほとんど残っておらず、ただ目の前のことをこなすだけで精一杯。ふとした瞬間に鏡に映った自分の顔が、ひどく疲れていることに驚く。

もうこれ以上は進めないかもしれない、少しだけ、すべてを忘れて「お休みしたいな」と感じる。

そんな風に、心がちょっぴり疲れてしまうのは、決してあなたが弱いからではありません。むしろ、誰かのために自分の時間と心を尽くせる、優しくて、責任感が強いからこそなんです。

何を隠そう、私自身がそうでした。介護現場の主任として現場をわからない上司からの無茶な指示、「チームをまとめなきゃ」というプレッシャーと、目の前の利用者さん一人ひとりへの思いとの間で板挟みになり、自分の心がすり減っていくのを、ただ見ていることしかできなかった時期があります。

もし今、あなたが同じように「なんだか、すごく疲れてしまったな」と感じているなら、どうか、この記事を少しだけ読んでみてください。これは、かつての私のように、暗いトンネルの中で一人しゃがみ込んでいるあなたのためだけに書いた「冒険のヒント集」です。

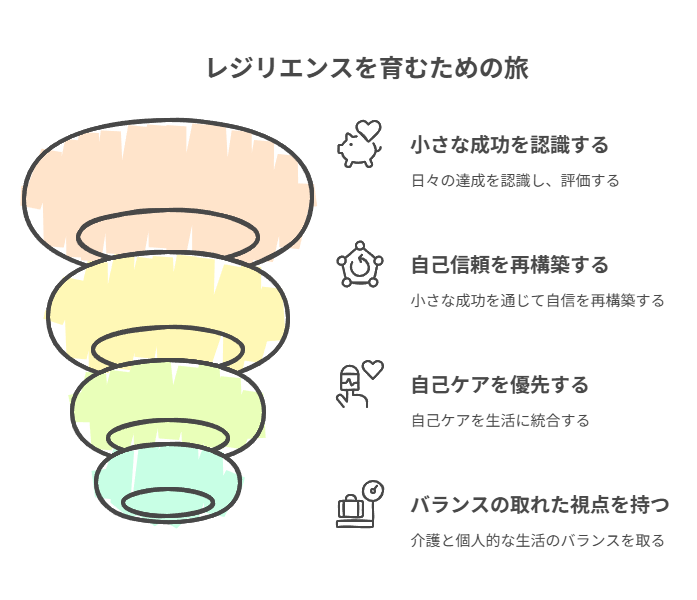

この記事では、心が動けなくなってしまう前に、あなた自身の心の元気を取り戻し、さらには「私、けっこうやれるかも」という自信をつけていくための具体的な方法、「レジリエンス」という心のスキルについて解説していきます。

読み終わる頃には、きっと「よし、もう少しだけ歩いてみようかな」と、心が少し軽くなっているはずです。

2. 大丈夫、あなたの“心の元気”は取り戻せる!「レジリエンス」という名のお守りを手に入れよう

介護の優しさで日々少しずつすり減ってしまった、あなたの「心の元気」。それは、必ず取り戻せます。 そして、もっと打たれ強く、しなやかになるためのスキル、いわば「心の素敵なお守り」は、特別な才能ではなく、誰でも、いつからでも手に入れることができるのです。

そのお守りの名前が、「レジリエンス」です。

「レジリエンス」とは、心理学の世界でも注目されている考え方で、日本語では「精神的な回復力」や「しなやかさ」と訳されます。研究によって、これは一部の人だけが持つ特殊能力ではなく、❝意識的なトレーニングで誰もが高められるスキル❞であることがわかっています。

ここで一番大切なポイントは、「もう二度と傷つかない、鋼のような心」を目指すわけではない、ということです。

予期せぬ出来事が次々と起こる介護の現場では、何事にも動じない完璧な心でいようとすると、かえって自分を追い詰めてしまいますよね。本当に必要なのは、落ち込んだり、失敗したりしても、「まあ、人間だもの。仕方ない。次いこう」と軽やかに気持ちを切り替えて前に進める力。ダメージを受けても、きちんと回復できる力なんです。

まるで、ロールプレイングゲームで、体力が減った時に「回復アイテム」を使ったり、仲間に助けてもらったりして、また立ち上がれるようなあの感覚です。

このレジリエンスという「お守り」を身につけると、あなたの毎日は少しずつ変わっていきます。

- 介護の仕事や日々のケアに、少しだけ前向きな気持ちで向き合えるようになる。

- 利用者さんやご家族と、もっと穏やかで温かい関係を築けるようになる。

- そして何より「介護だけが人生じゃない」と、自分自身の人生も大切にできるようになる。

この記事では、そのレジリエンスというスキルを身につけるための「冒険のヒント集」として、3つの章に分けて、具体的な方法を紐解いていきます。

- 第1章:自分の状態を知る(心のコンディションを確認しよう)

- 第2章:心を元気にする工夫(便利なアイテムや方法を試してみよう)

- 第3章:チームで進む(仲間や社会とつながろう)

「ゲームはよくわからない…」という方も、どうぞご安心ください。一つひとつ、あなたの日々の生活に置き換えながら丁寧に解説していきます。

介護という、時に大変だけれど、とてもやりがいのある冒険を、あなたらしく続けていくために。あなただけの「冒険のヒント集」を、一緒に開いてみましょう。

3. なぜ心の元気がなくなるの?冒険の前に知っておきたい「心のエネルギー」の話

どうして介護をしていると、こんなにも心が疲れてしまうのでしょうか。

その理由を知ることは、冒険の地図を読み解き、どの道が安全かを知るようなもの。

やみくもに進んで迷子になる前に、まずは心の仕組みをじっくりと理解しておきましょう。

3-1. 知らないうちに減っていく「心のエネルギー」:バーンアウトの仕組み

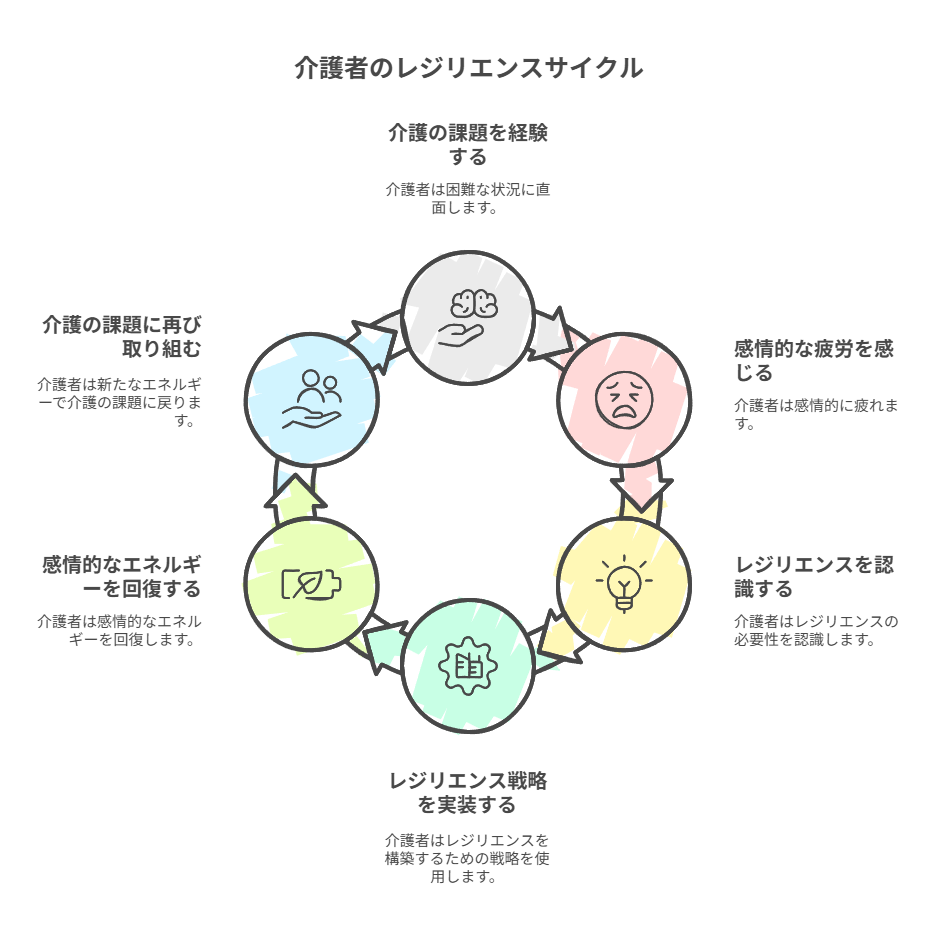

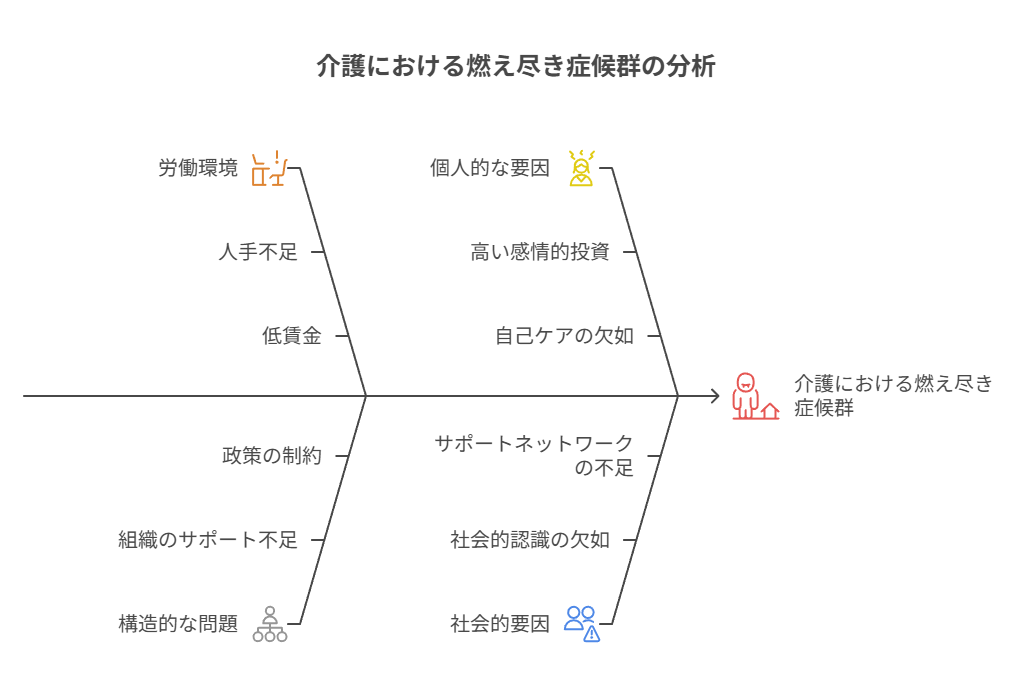

介護の現場でよく聞かれる「燃え尽き症候群(バーンアウト)」。これは、人の役に立ちたいという優しい気持ちを持つ人ほど経験しやすい、心のエネルギー切れの状態です。

介護労働安定センターの調査などを見ると、介護職のストレス要因として「人手不足」や「仕事内容のわりに賃金が低い」といった労働環境の問題が常に上位にあります。つまり、バーンアウトはあなたの気合や根性が足りないから起こるのではなく、構造的な問題が背景にあることが多いのです。

バーンアウトには、大きく3つの症状があると言われています。

- 情緒的消耗感: これが中核の症状で「もう心が動かない」「疲れ果てて、何の感情も湧いてこない」と感じる状態です。

- 脱人格化: 利用者さんに対して、思いやりを持った個人としてではなく、まるで「作業対象」のように非人間的な態度をとってしまう状態。自己嫌悪に陥りやすく、非常に辛い症状です。

- 個人的達成感の低下: 「こんなに一生懸命やっているのに、何も報われない」「自分のケアは無意味だ」と感じ、仕事のやりがいや達成感を見失ってしまう状態です。

これらはゲームで言えば、自分のMP(心のエネルギー)を回復する間もなく使い続け、ついには元気(HP)そのものを削ってしまっている状態。知らず知らずのうちに、あなたの心は深刻なエネルギー不足に陥っているのかもしれません。

3-2. 心を疲れさせる大きな要因:「ひとりで進む」という選択

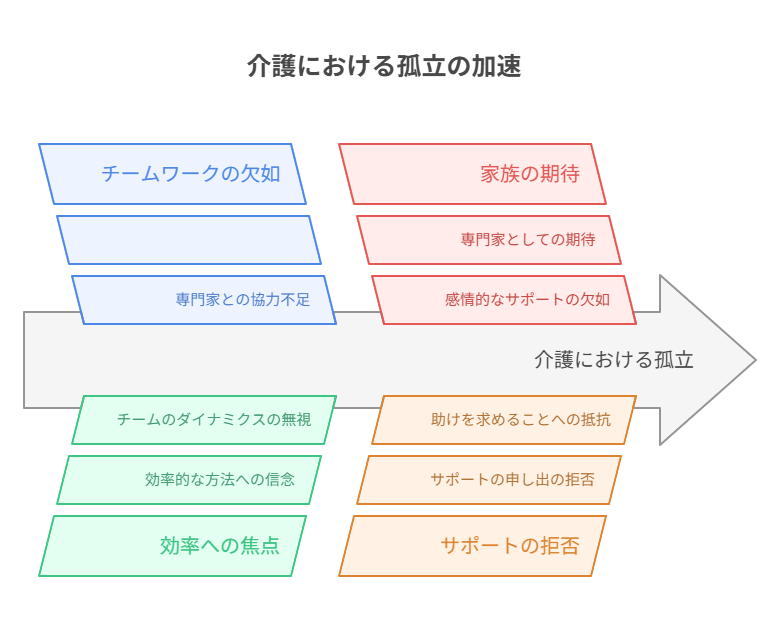

そして、バーンアウトを加速させる最も大きな要因が「孤立」です。つまり、誰にも頼らず、相談せず、一人で抱え込んでしまうこと。ゲームで言えば、仲間がいるのにあえて一人で冒険を進める「ソロプレイ」状態ですね。

「このやり方が一番効率的だから」と一人で仕事を進めた結果、気づけばチームの中で浮いてしまったり、「専門家なんだから、しっかりしてよ」とご家族に言われ、誰にも本音を言えなくなったり…

そんな経験はありませんか?

介護は、介護士、看護師、ケアマネジャー、理学療法士、栄養士、そしてご家族といった、様々な専門性を持つ仲間と協力して進める「チームプレイ」です。私の好きな言葉に「家族もチームメンバー」というのがありますが、これは本当にその通り。

ご家族は、利用者さんのことを一番長く深く知っている❝かけがえのないパートナー❞なんです。

一人で頑張りすぎるのは、冒険の仲間からの「手伝うよ」という申し出を、自ら断っているのと同じ。それはとてももったいないことだと思いませんか?

3-3. 心が送る「ちょっと休もう」のサイン:エネルギー残量チェックリスト

ゲームでは、体力が減ると画面が点滅して危険を知らせてくれます。私たちの心と体も、ちゃんと「エネルギーが減っていますよ」というサインを出してくれているんです。

「最近、なんだか調子が悪いな…」と感じたら、一度立ち止まってこのチェックリストを確認してみてください。

【心のエネルギー残量チェックリスト】

- □ 以前は楽しかった趣味(音楽、読書、映画など)が、ただの「音」や「文字」に感じて楽しめない。

- □ ちょっとしたことでイライラしたり、涙が出そうになったりする。

- □ 「お疲れ様」と声をかけられても、素直に受け取れず、皮肉に聞こえてしまうことがある。

- □ 朝、目が覚めても「仕事に行きたくない」「今日もまた同じ一日が始まるのか」と、ベッドから出るのが億劫だ。

- □ 食事の時間になってもお腹が空かず、「作業」のように口に運んでいる。

- □ 同僚や家族との会話を、無意識に避けている。

- □ 「ありがとう」という言葉に、心が温まらなくなってきた。

もし、一つでも「あ、これかも」と思う項目があったなら、それは「あなたが弱い」という証拠ではありません。「そろそろ、本気で休憩が必要ですよ」という、≪あなた自身からの、あなたへの優しいメッセージ≫です。決してそのサインを無視しないでくださいね。

4. 「冒険のヒント集」を紐解く3つの章|今日から始める自分ケア

お待たせしました!ここからはいよいよ実践編です。

あなたのレジリエンスを育てるための「冒険のヒント集」を、3つの章に分けて具体的に解説していきます。一つひとつに、心を軽くするための小さなヒントを詰め込みました。できそうなものから、気軽に試してみてくださいね。

第1章:自分の状態を知る(心のコンディションを確認しよう)

まずは自分の状態を客観的に知ることから。これは、冒険に出る前に自分のキャラクターのタイプや得意なことを確認するのと同じくらい重要です。

- 自分の考え方のクセに気づいてみよう

うまくいかない時、「全部、私の準備不足のせいだ…」と考えてしまうタイプですか?それとも「まあ、今回はタイミングが悪かったな」と状況のせいにできるタイプ?自分の思考のクセ、いわば「心の個性」を知っておきましょう。もし自分を責めやすい個性があるなら、意識して自分をいたわることが大切です。「~すべき」という考え方を、「~できたらいいな」と少しだけ緩めてみる。それだけで、心の窮屈さは大きく和らぎますよ。

・「なんでかな?」と“一回だけ”掘り下げてみる

「なぜ?なぜ?」と何度も問い詰めると、自分を追い込んでしまいますよね。なので、掘り下げるのは、たった一回だけ。「あれ、なんでかな?」と、首をかしげるくらいの軽い気持ちで、自分の心の不思議を探ってみるアプローチです。

利用者さんとの関わりで、心がザワついた時

- やり方: 「イラっとしてしまった」「悲しくなった」と感じた時、心の中でこうつぶやきます。 「あれ、なんでかな?」「いつもと何が違うんだろう?」

- 【施設介護での実践例】

- 状況: 利用者さんに何度も同じことを聞かれて、つい声が強くなってしまった…

- 心のつぶやき: 「あぁ、また優しくできなかった…自分が嫌になるな…」

- 問い: 「なんでかな? いつもは平気なのに、なんで今日に限ってイラっとしたんだろう?」

- →(心の声)「あ、そっか。今日は朝から会議の準備で頭がいっぱいで、心に余裕がなかったんだ。」

- →(心の声)「利用者さんのせいじゃなくて、私のコンディションの問題だったんだな。」

- なぜ気軽にできるか: たった一回、軽く掘り下げるだけで、「自分が悪い」という自己嫌悪から、「ただ、余裕がなかっただけ」という客観的な事実に視点を移せます。原因が自分のコンディションだと分かれば、「じゃあ、少し休憩しよう」と自分を責めずに、具体的なケア行動に移ることができます。

第2章:心を元気にする工夫(便利なアイテムや方法を試してみよう)

自分の状態を把握したら、次は積極的に心の元気を回復させるアクションを試しましょう。

自分だけの「回復アイテム」をたくさん持っておくことが、冒険を長く続ける秘訣です。

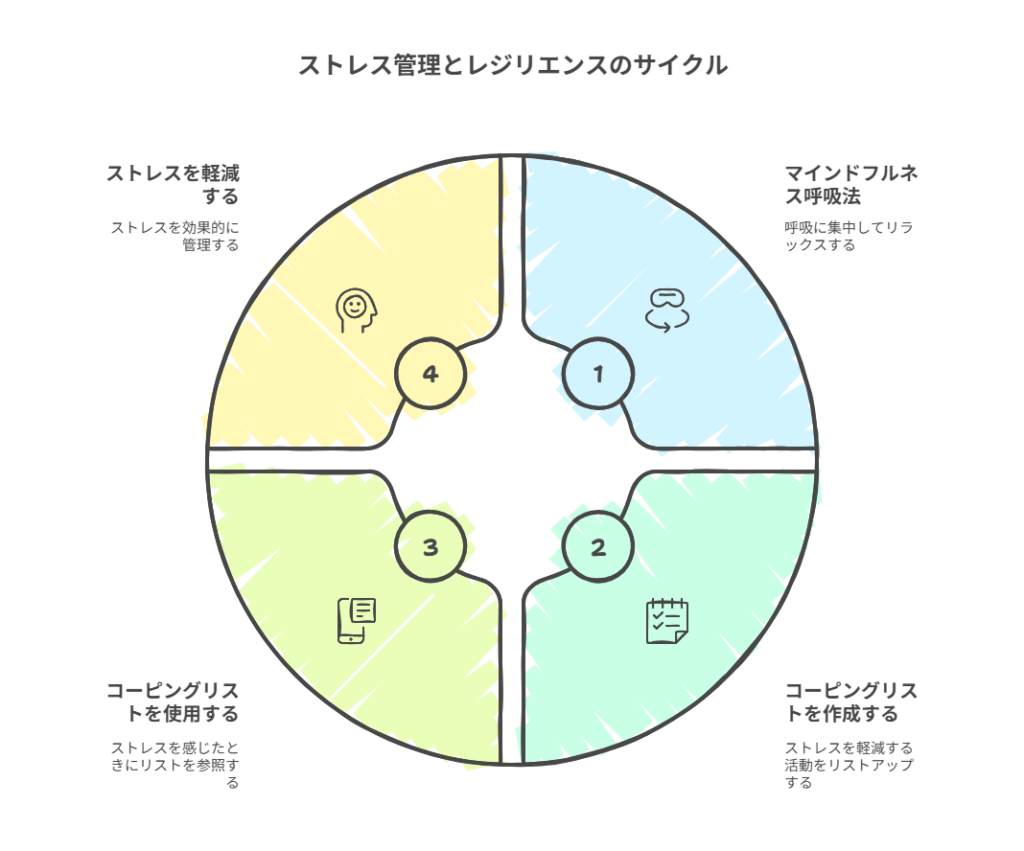

- 科学的にも有効!1分でできる「マインドフルネス呼吸法」

「忙しくて、そんな時間ないよ!」という方にこそ、試してほしい方法です。- 椅子に座ったまま、少しだけ背筋を伸ばします。

- 目を閉じて、自分の呼吸に静かに意識を向けます。

- 「3秒かけて鼻から吸って、6秒かけて口からゆっくり吐き出す」…

これを数回繰り返すだけ。

深呼吸をすると、心と体をリラックスさせる「副交感神経」が優位になります。たった1分でも、高ぶった神経を鎮め、冷静さを取り戻す効果が科学的に証明されている、とても便利な心の応急手当ですよ。

- あなただけの「元気の出るリスト(コーピングリスト)」を作ろう

コーピングとは「ストレスへの対処法」のこと。あなたの心を元気にしてくれる行動を、あらかじめリストアップしておくんです。

【リストの例】- 好きな香りのハンドクリームを塗る

- お気に入りの芸人さんの動画を見て笑う

- ベランダでハーブを育てる

- ちょっとだけ良いお茶やコーヒーを淹れる

- 何も考えずにパズルゲームに没頭する

大切なのは「疲れたな」と思った時にすぐ見返せるように、スマホの待ち受け画面にしたり、手帳の表紙裏に貼ったりしておくこと。

インドア派もアウトドア派も、自分に合ったものを5個でも10個でも見つけて、アイテムボックスを充実させておきましょう。

第3章:チームで進む(仲間や社会とつながろう)

一人きりの冒険には限界があります。素敵な冒険者とは、周りの人たちと上手に協力できる人のことです。

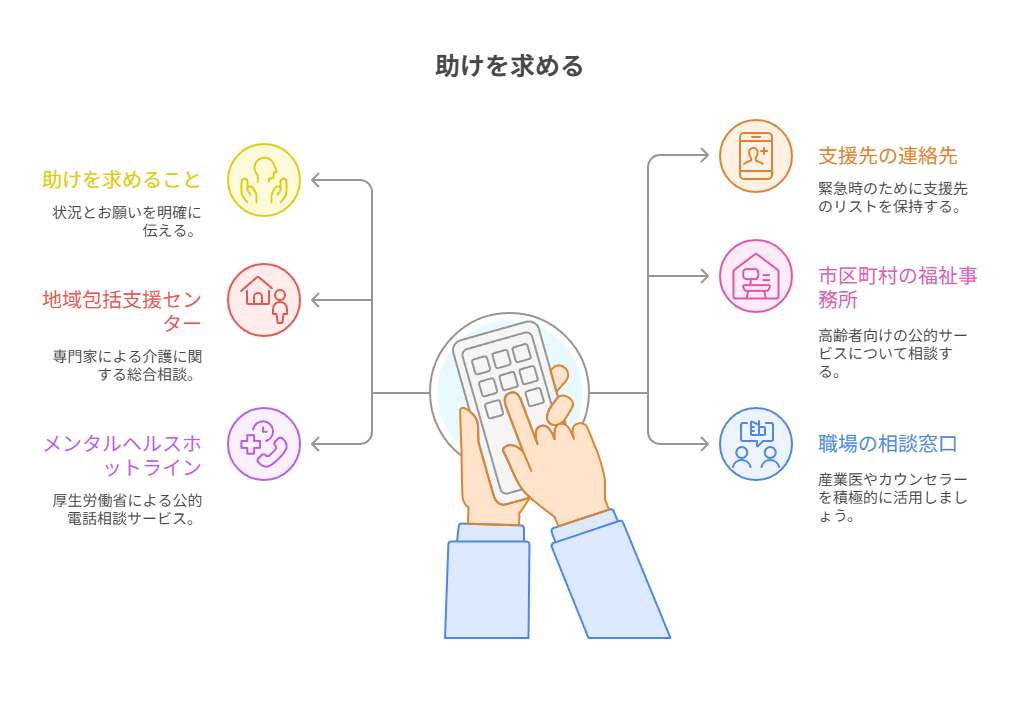

- 具体的な「助けてほしいサイン」の出し方

ただ「辛い」と言うのではなく、「状況」+「してほしいこと」をセットで伝えるのが、上手に助けを求めるコツです。

【職場での伝え方の例】

【状況】:Aさんの食事介助にいつも30分以上かかってしまい、他の利用者さんへの対応が遅れがちです。

【お願い】:もしよろしければ、一度私の介助方法を見ていただいて、何かアドバイスをいただけませんか?」

【家族間での伝え方の例】

【状況】:今週は仕事で少し大変なことが続いていて、正直かなり疲れています。

【お願い】:申し訳ないんだけど、今度の土曜の午前中だけ、2時間ほど一人で休む時間をもらえないでしょうか?」 具体的に伝えることで、相手も何をすれば良いかが明確になり、安心して「いいよ」と言いやすくなります。 - 「助けてくれる場所(コミュニティ)」の連絡先を控えておこう

いざという時のために、頼れる場所を知っておくことは、心の保険になります。- 地域包括支援センター: 介護に関する総合相談窓口。ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などの専門家がいます。家族の介護で困った時や介護が必要かわからない…とか少しでも疑問があった時は、とにかくここに相談することが大切です!

- 市区町村の高齢者福祉担当課: 公的なサービスについて相談できます。

- こころの健康相談統一ダイヤル: 厚生労働省が設置している公的な電話相談窓口。

- 職場の相談窓口: 産業医やカウンセラーがいる場合は、積極的に活用しましょう。 これらの連絡先をスマホのアドレス帳や手帳に控えておくだけでも、「いざとなったら、ここがある」という安心感が生まれますよ。

5. レジリエンスは特別な力じゃない。日々の“小さなできた!”で誰でも成長できる!

ここまで読み進めてくださったあなたは、ご自身の状況を何とかしたい、もっと良い方向に進みたいと心から願っている、本当に素晴らしい冒険者です。

ここで、もう一度だけ、一番大切なことをお伝えさせてください。

❝レジリエンス❞は、一部の特別な人だけが持つすごい力ではありません。

それは、先ほどご紹介したような、日々の「できた!」という小さな喜びや達成感を、まるでコインを貯金箱に入れるように、コツコツと積み重ねていくことで誰もが身につけていける、ごく自然な心のスキルなんです。

なぜ、この「小さな積み重ね」がそれほどまでに重要なのでしょうか。

それは、自分自身との信頼関係を、もう一度結び直す作業だからです。

介護に追われる日々の中で、私たちは知らず知らずのうちに「どうして私は、もっとうまくできないんだろう」「また失敗してしまった」と、自分を責めて自分への信頼を失っていきます。

だからこそ、「今日も、ちゃんと利用者さんの話を聞けた」「今日も、自分を労う時間を作れた」という小さな成功体験が、失いかけた自信を取り戻すための、何よりの薬になるのです。

「私、やればできるじゃないか」という小さな自信の芽が、やがて予期せぬ困難という大きな壁に立ち向かうための、たくましい勇気の木へと育っていきます。

介護に、たった一つの正解はありません。

だから、100点満点の完璧なケアを目指さなくていいんです。

100点を目指すから、私たちは苦しくなってしまうのです。

私の好きな言葉に「昨日より少し心地よい明日をつくる」というものがあります。

まずは、今日の自分に「大変だったけど、よくやったね」と、60点の優しい及第点をあげるところから始めてみませんか?

もう「介護に人生を捧げる」と考える必要はありません。

「自分の大切な人生の中に、尊い介護の時間がある」。

そんな風に、物語の主語を、あなた自身に取り戻していく。レジリエンスとは、そのための力強い味方になってくれるスキルなのです。

6. まとめ:冒険に疲れた時のための「ヒントのしおり」

さて、長い冒険、本当にお疲れ様でした。

最後に、あなたがこれから冒険に迷ったり少し疲れてしまったりした時に、いつでも見返せるように、このヒント集の特に大切な部分を「お守りのしおり」としてまとめておきます。手帳に挟んだり、スマホのメモに保存したりして、時々眺めてみてください。

【心を元気にする、4つのお守り】

- お守り1:あなたの心の「元気ゲージ」を、いつも見てあげて。

レジリエンスとは、まず自分の状態に気づくことから始まります。無理をしすぎて、エネルギーが空っぽになる前に。「私、今ちょっと疲れてるかも?」と、自分自身の変化を一番に気遣ってあげられる存在でいてください。 - お守り2:心からの「ちょっと休もう」のサインを、キャッチしてあげて。

イライラや気力の低下は、心があなたに送るSOSであり、愛情のこもったメッセージです。「もう頑張らなくていいんだよ」という優しいサインを見逃さず、自分を休ませることを最優先してあげましょう。 - お守り3:自分をケアする「3種の神器」を、ポケットにたくさん。

- 自分を知る(自分の取り扱い説明書を作る): 自分のクセを知り、自分を励ます言葉を持つ。

- ご機嫌をとる(回復アイテムを用意する): 呼吸法や趣味など、心を元気にする方法をたくさん知っておく。

- 助けを求める(仲間を呼ぶスキルを磨く): 一人で抱え込まず、上手に周りを頼る勇気を持つ。

- お守り4:100点満点より、今日の「よくやったね!」を大切に。

完璧な介護を目指す必要はありません。うまくいかない経験も、次への大切なヒントです。「昨日より1ミリ心地よく」を目標に、今日の自分の頑張りを、まずあなた自身が認めてあげましょう。

この「お守りのしおり」が、あなたの介護という尊い冒険の、心強いコンパスになることを願っています。

7. おわりに:あなたは一人じゃない。休憩できる場所は、すぐそこに

最後までこの長いヒント集を読んでいただき、本当にありがとうございました。

私自身、もともとはIT業界で、毎日パソコンに向かい、画面と静かに対話する日々を送っていました。そんな私が介護の世界に飛び込んだ時、マニュアル通りにはいかない人間の心の温かさと複雑さに、戸惑い、そして何度も救われました。主任という役割をいただいた時は、責任という名の鎧を着込んで、一人で何とかしようともがき、自分の心のHPがゼロになる寸前までいったこともあります。

でも、そんな時に私を支えてくれたのは、いつも決まって、同僚の「大丈夫ですか?」というさりげない一言であり、利用者さんの「ありがとうね」という、優しさに満ちた手で握ってくれた温もりでした。一人で戦っているつもりでも、実はたくさんの人に支えられ、生かされていたんですよね。

誰かの人生の、かけがえのない時間に寄り添う。

それは、本当に尊い営みです。そして、誰にでもできることではありません。

どうか、あなたが日々行っているその優しく、そして力強い営みに、誰よりもまずあなた自身が誇りを持ってください。

だからこそ、疲れていいんです。立ち止まって、休んでいいんです。 あなたが少し休んでいる間、物語のページが勝手に終わってしまうことはありません。

風が、次のページを優しくめくって待っていてくれます。

焦らなくても、大丈夫。あなたの冒険は、ちゃんと続いていきます。

もし、本当に辛くて、誰かに話を聞いてほしいと感じたら…

電話をかけるのには、少し勇気がいるかもしれません。

でもその電話の向こうには、あなたの話を評価したり、否定したりせず、ただ静かに「そうだったんですね」と聞いてくれる人がいます。

- お住まいの地域の「地域包括支援センター」や「社会福祉協議会」

- 厚生労働省の「こころの健康相談統一ダイヤル」

この記事が、あなたの心の休憩場所になれたなら幸いです。

あなたの介護という尊い冒険が、そしてあなた自身の人生という素晴らしい物語が、少しでも長く、穏やかに、そしてあなた自身の笑顔と共に続くことを、心から願っています。

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!