1.介護の仕事で失敗して落ち込んでいませんか?その経験、無駄じゃありません!

介護のお仕事、本当にお疲れ様です。

その優しい手で、今日も誰かの日常を支えているあなたへ、少しだけお時間をください。

真面目で、責任感の強いあなただからこそ、仕事での小さなミスや失敗に、心が深く傷ついてしまうことはありませんか?

移乗介助のときに、利用者さんの足をベッドの角にコツンとぶつけてしまい、その瞬間の「痛っ」という表情が忘れられない夜。食事介助のペースが合わず、利用者さんをむせさせてしまい、「ごめんなさい」と何度も心の中で繰り返した帰り道。あるいは、ご家族から何気なく言われた一言が、一日中ずっと心に重くのしかかっている…

そんな時、「なんて自分はダメなんだろう」「もっとうまくやれたはずなのに」「この仕事、私は向いていないのかも…」なんて、自分を責める声で頭がいっぱいになってしまうことありますよね。

実は、ある調査では、介護職員が「仕事をやめたい」と感じる理由の上位に、「業務上のミスによる精神的負担」が挙げられているんです。つまり、あなたが今感じているその苦しさは、決してあなた一人が抱えている特別な悩みではないということ。多くの仲間たちが、同じように胸を痛めているんですよね。

では、なぜ失敗はこれほどまでにつらいのでしょうか? それは、私たちが「失敗を、次に活かすための正しい方法」を知らないからに他なりません。

もし、その悔しくて、消してしまいたいような経験を、あなたを今よりも素敵な介護士に成長させてくれる「宝物のタネ」に変える方法があるとしたら…

知りたくありませんか?

この記事では、看護師や教師、トップアスリートでさえ実践している、失敗を「学び」と「自信」に変えるための科学的な技術「リフレクション(振り返り)」について、世界一やさしく、具体的に解説していきます。

大丈夫。あなたのその真面目さ、そして悔しいと感じるその心は、プロフェッショナルとして成長するための何よりの才能です。この記事を読み終える頃には、きっと「失敗してよかった」とさえ思える、新しい自分に出会えるはずですから。

2.失敗を「成長サイクル」に変える”リフレクション”が、あなたを一流の介護職にする

あなたが今日から意識すべきスキルは、「リフレクション(振り返り)」です。

「え、振り返り?ただの反省会なら、もうたくさん…」

そう思いましたか?その気持ち、よくわかります。

どうか安心してください。

これからお話しするリフレクションは、自分を責めて暗い気持ちになる「反省」とは全くの別物です。

自分を責めて過去を悔やむのが「反省」。未来のために作戦を立てるのが「リフレクション」です。

これは精神論ではなく、れっきとした「技術」なんです。例えるなら、自転車の乗り方を覚えるプロセスによく似ています。

初めて自転車に乗った日のことを思い出せますか?きっと、何度も転びましたよね。でも、そのたびに無意識に「今のはペダルを漕ぐのが早すぎたかな」「次はもっとハンドルをしっかり握ろう」と考え、乗り方を修正していったはずです。これが、リフレクションの原型。

私たちは誰でもそうやって失敗から学び、できることを増やしてきたんです。

仕事のスキルも、これと全く同じなんですよね。

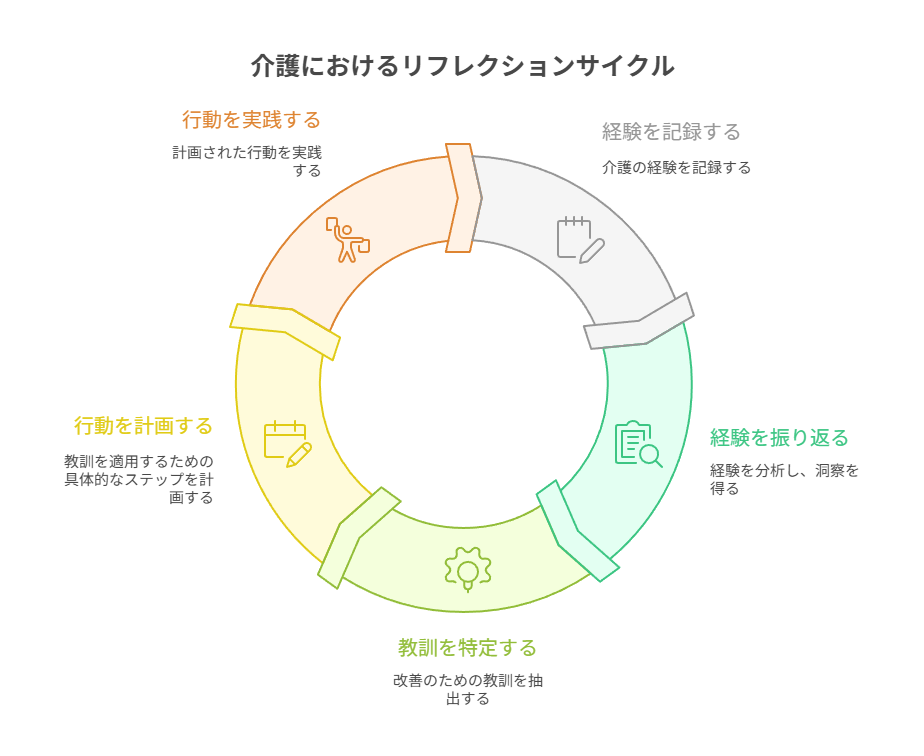

この「失敗から学ぶ」プロセスを、誰もが使えるように体系化したものがあります。

教育学者のデイヴィッド・コルブが提唱した「経験学習モデル」です。

この理論は、世界中の成長企業や医療・教育現場で、人材を育成するための”黄金律”として採用されている非常に信頼性の高いものなんですよ。

このサイクルを、介護現場のストーリーに当てはめてみましょう。

- やってみる(具体的経験):

利用者さんとの会話が続かず、気まずい思いをした… - 振り返ってみる(省察的観察):

「なぜ気まずくなったんだろう?」「緊張して、自分のことばかり話そうとしていたかも」「相手の表情をちゃんと見ていなかったな…」と、事実を冷静に見つめ直す。 - 教訓をみつける(抽象的概念化):

「なるほど、会話は自分が話すことより、相手の話に耳を傾ける『傾聴』が大事なんだ!」という、あなただけのオリジナルマニュアル(教訓)が生まれる瞬間です。 - 次、試してみる(能動的実験):

「明日は、まず相手の好きなテレビ番組の話から聞いてみよう」と、具体的な次のアクションを決めて実践する。

このサイクルを回すことで、あなたのその「気まずかった…」という生の感情が、最強の学習エネルギーに変わるんです。

この技術を身につけたあなたは、もう失敗を恐れません。むしろ「成長のチャンスが来た!」とさえ思えるようになります。指示を待つのではなく、自ら考えてケアを改善できる介護士へ。

そして、どんなトラブルにも動じない、後輩から「どうしてそんなに落ち着いていられるんですか?」と憧れの先輩へ。

リフレクションは、あなたをそんな理想の姿へと導いてくれる一生モノの最強スキルなのです。

3.なぜ「振り返り」が重要?リフレクションがもたらす3つのすごい効果

リフレクションが、あなたを成長させてくれる一生モノのスキルである理由。

それは、あなた個人だけでなく、利用者さん、そしてチーム全体にまで素晴らしい効果をもたらすからです。

ここでは、リフレクションが起こす「3つの奇跡」について、じっくりお話しさせてください。

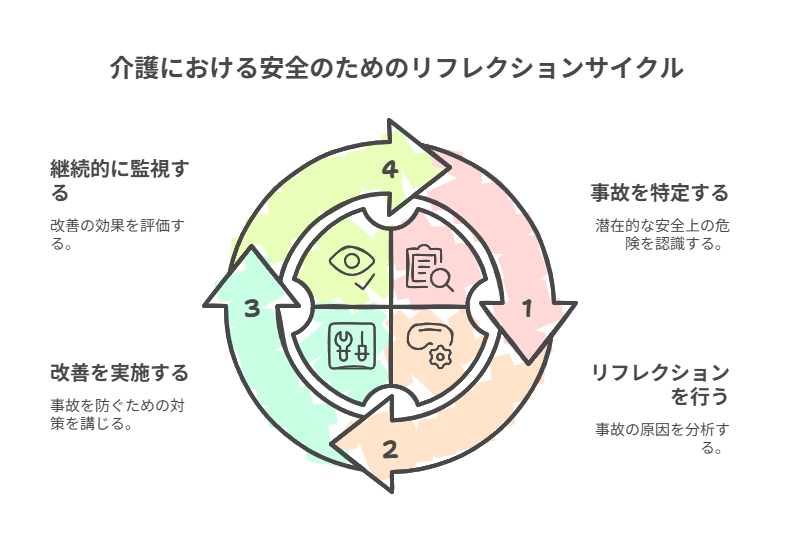

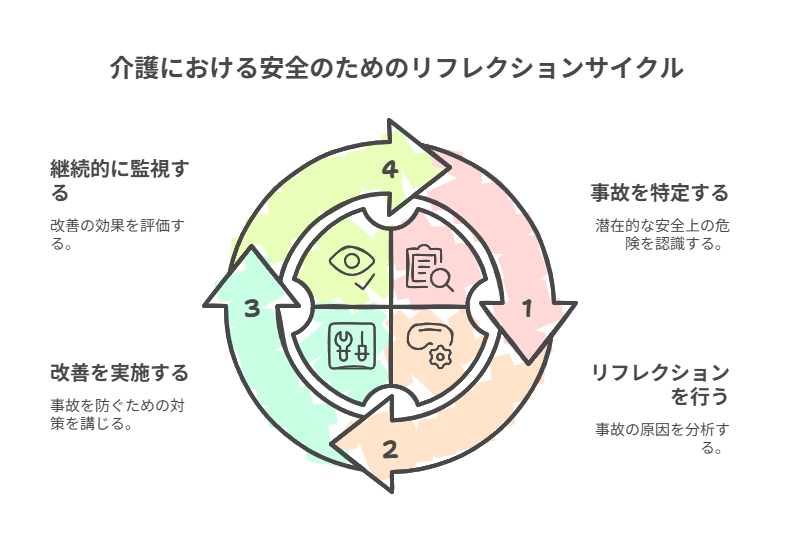

ケアの質が劇的に向上する(事故防止につながる)

介護の現場で最も避けたいこと、それは利用者さんを危険な目に合わせてしまう「事故」ですよね。リフレクションは、この事故を未然に防ぐための最強の盾になります。

ここで、リスクマネジメントの世界で有名な「スイスチーズモデル」という考え方をご紹介します。

これは、「大きな事故は、たった一つの原因で起こるのではない」という理論です。

スライスチーズには、たくさんの穴が空いていますよね。

事故とは普段はバラバラな「ヒューマンエラー」「忙しさによる確認不足」「物品の不備」といったいくつもの穴が、ある時たまたま一直線に並んでしまい、危険がその穴を通り抜けてしまった時に発生すると考えます。

あなたの「ヒヤリとした」「ハッとした」経験は、まさにこの「チーズの穴」そのものなんです。

「危なかった」で終わらせてしまうと、その穴は開いたまま。

でも、リフレクションで「なぜ、そうなったんだろう?」と深く考えることは、その穴を一つ、また一つと、丁寧に塞いでいく作業に他なりません。

あなたが塞いだその小さな穴が、いつか誰かを大きな事故から守ることになるかもしれないのです。

あるベテラン介護士は「今日のヒヤリは、未来の誰かからの『ありがとう』なんだよ」と言っていました。

ヒヤリハット報告書を書くのは、面倒かもしれません。でもそれは、単なる事務作業ではないんです。

あなたが経験した貴重な学びを、未来の利用者さんと仲間たちに贈る「ラブレター」のようなもの。

そう考えると、少しだけ前向きな気持ちでペンを握れる気がしませんか?

リフレクションは、そんなあなたの優しさを、具体的な「安全」という形に変える力を持っているのです。

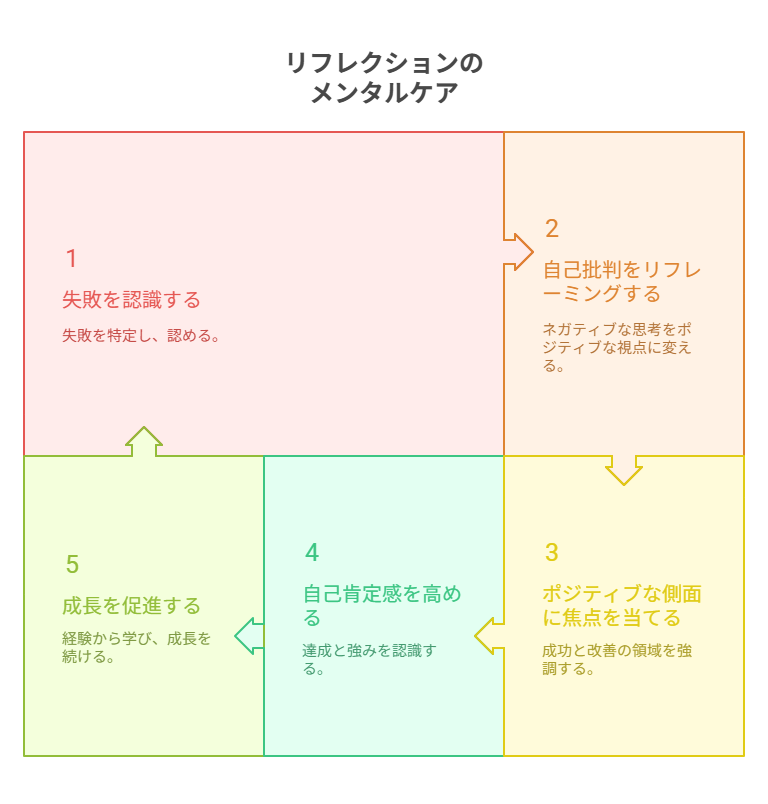

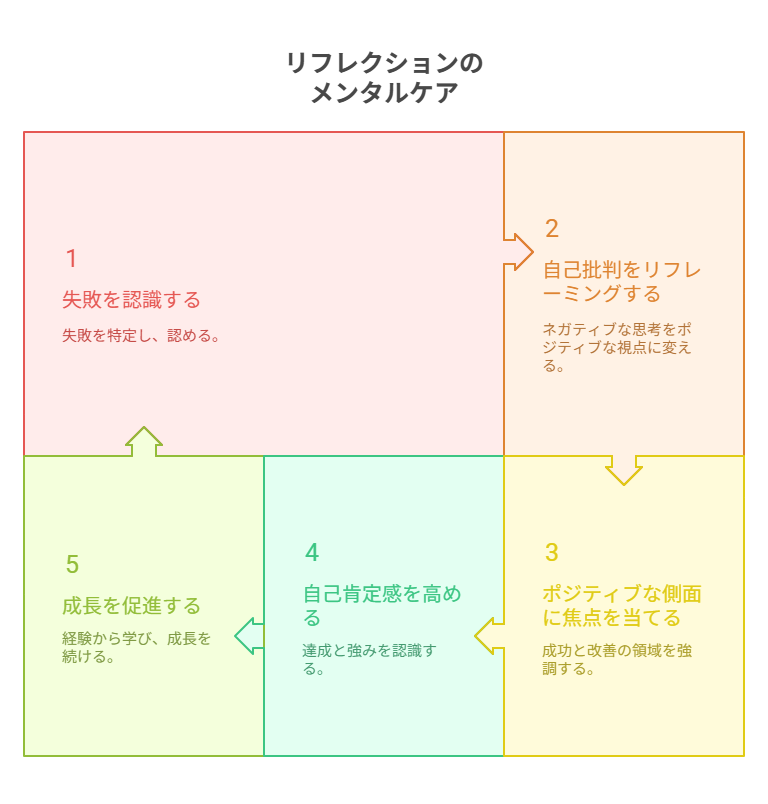

自己肯定感が高まり、仕事が楽しくなる(メンタルケアになる)

失敗した時、私たちの心の中では一人の「厳しすぎるコーチ」が登場しがちです。

「また同じミスをして!」「なんてダメなんだ!」と、自分を厳しく責め立てる声に心当たり、ありませんか?

真面目な人ほど、このコーチは強力です。でも、これでは心が疲弊してしまいますよね。

リフレクションは、この「厳しすぎるコーチ」をあなたの最高の「応援団長」に変えるための、心のトレーニングなんです。

その鍵となるのが、心理学で使われる「リフレーミング」という技術。

これは、物事を見る「枠(フレーム)」を変えて、違う視点から捉え直すことです。

例えば、「利用者さんとの会話を、気まずい雰囲気にしてしまった」という失敗(ネガティブなフレーム)。

これをリフレクションによって、「相手を深く知るための、次への課題が見つかった!」(ポジティブなフレーム)と捉え直す。これがリフレーミングです。

私たちの脳は、残念ながらポジティブなことよりネガティブなことに注目しやすい「ネガティビティ・バイアス」という性質を持っています。だからこそ、意識的に「できたこと」「良かったこと」を探す練習が必要なんですよね。

「確かにうまく話せなかった(課題)。でも、最後までそばを離れずに寄り添おうとしたじゃないか(できたこと)。相づちの仕方は、優しくて良いって先輩も言ってたじゃないか(できたこと)。」

このように、リフレクションを通じて「できたこと探し」を習慣にすると「自分はダメだ」という漠然とした自己否定から、「自分にはこれができて、これが課題なんだ」という冷静な自己分析に変わります。

これが、あなたのかけがえのない「自己肯定感」を守ることに繋がるのです。

失敗をバネにして、しなやかに成長していく。

リフレクションは、そんな理想的な心の状態を作り出してくれます。

チームの連携が強くなる(心理的安全性が高まる)

あなたは、今の職場で「こんなこと言ったら、変に思われるかな…」と、発言をためらった経験はありませんか?その「ためらい」こそが、チームの成長を妨げる最大の壁かもしれません。

先ほども触れた「心理的安全性」。これは決して、ミスをしても怒られない「ぬるま湯の職場」のことではありません。お互いへの敬意をベースに、チームをより良くするためなら、誰もが安心して意見や失敗を口にできる「プロフェッショナルなチーム」の状態を指します。

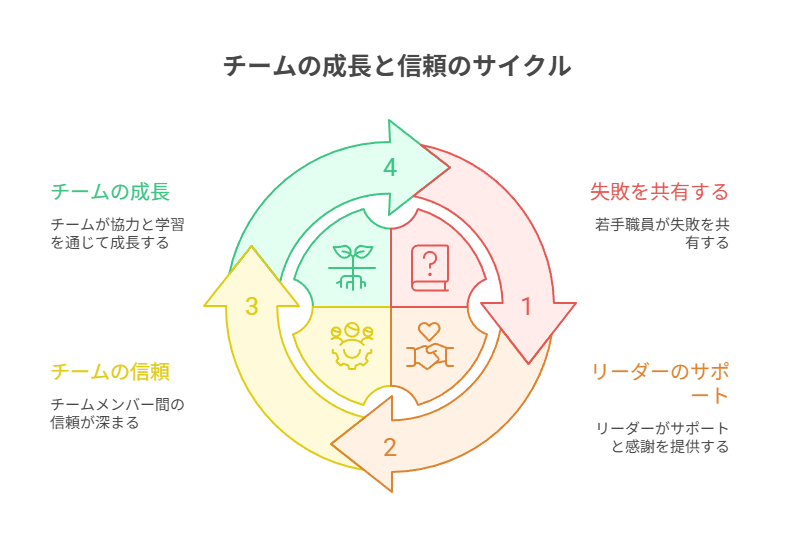

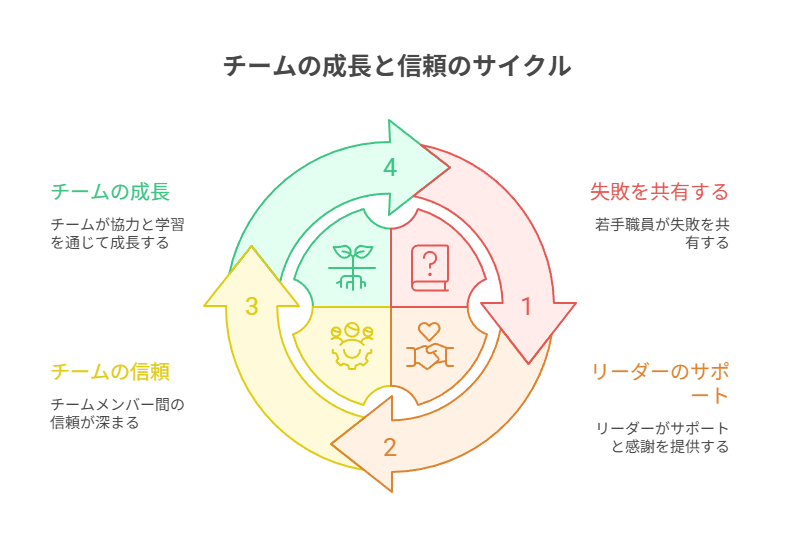

リフレクションをチームで行う文化は、この心理的安全性を劇的に高め、以下のような「成長の好循環(グッドサイクル)」を生み出します。

- ①失敗を共有できる → ②隠れていた問題が見える化する → ③チーム全体で対策を考えられる → ④ケアの質が向上する!

- ①素朴な疑問を質問できる → ②メンバーの知識や経験が共有される → ③新人や若手が安心して学べる → ④チーム全体のレベルが底上げされる!

想像してみてください。ある若手職員が、勇気を出してカンファレンスで言いました。「実は昨日、〇〇さんの介助で失敗してしまって…」

その時、リーダーが「よく話してくれたね。ありがとう。その勇気が利用者さんや職員の安全に繋がるんだ。みんなで、どうすれば良くなるか考えよう」と応えたとしたら…

その若手職員は、きっと「このチームで頑張ろう」と思うはずです。他のメンバーも、「自分も困った時は相談しよう」と感じるでしょう。

一人の失敗を個人の責任にせず、チーム全員の「学びの財産」としてリフレクションする。

その積み重ねがメンバー間の揺るぎない信頼関係を築き、どんな困難にも立ち向かえる「最強のチーム」を育てていくのです。

リフレクションは、個人だけでなく、チームをも成長させる魔法の習慣なんですよ。

4.今日からできる!リフレクションの具体的なやり方3ステップ

「理屈はわかったけど、いざやるとなると難しそう…」なんて思っていませんか?大丈夫、心配いりません!

リフレクションは、決して難しいものではありません。ここでは、今日からすぐに実践できる、具体的な方法を3つのステップでご紹介します。

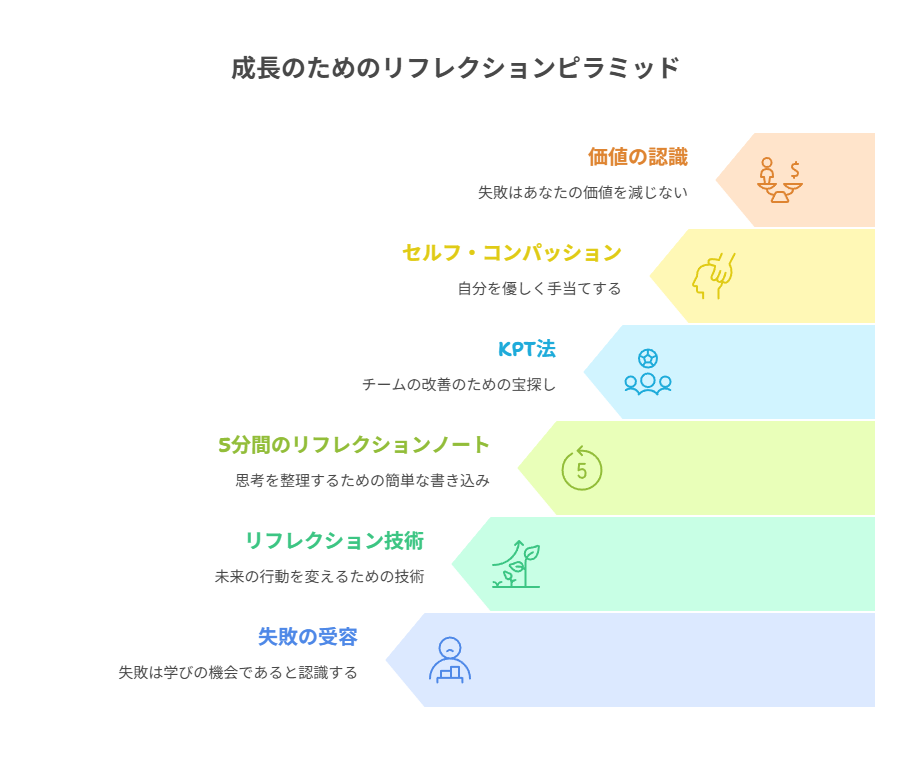

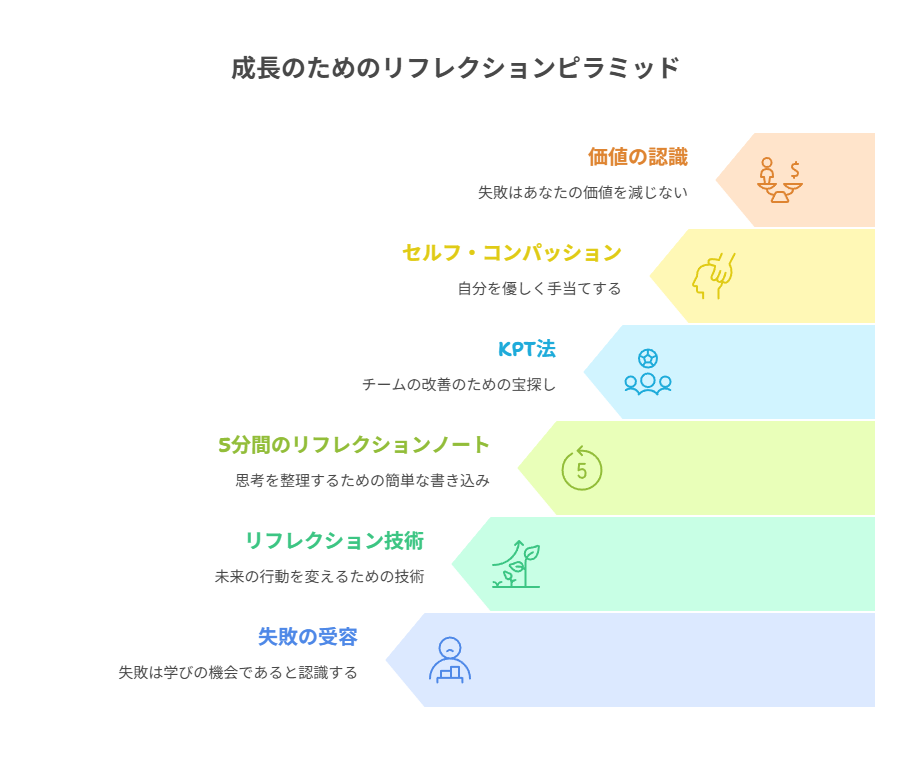

1. 【個人編】まずは1人で!心を整理する「5分間リフレクションノート」のすすめ

用意するものは、お気に入りのノートとペンだけ。100円ショップのシンプルなもので十分です。これをあなただけの「未来の自分への引継ぎノート」にしましょう。未来の自分が同じことで悩まないように、今のあなたがヒントを書き残してあげるんです。

やり方は簡単。

1日の終わりに、たった5分だけ、以下の4つの項目を書き出してみてください。

- あったこと(Fact):

今日、心に残った出来事を、感情を入れずに事実だけ書きます。 例:「〇〇さんの食事介助で、お茶をこぼしてしまい、服を汚してしまった。」 - 感じたこと(Feel):

その時、どう感じたかを、正直に、ありのままに書きます。 例:「本当に焦った。〇〇さんに申し訳なくて、泣きそうだった。自分の不注意が情けない。」 - わかったこと・学んだこと(Find):

なぜそうなったかを分析し、気づいたことを書きます。 例:「介助しやすいようにとテーブルを近づけすぎて、かえって腕の動くスペースが狭くなっていた。焦ると視野が狭くなることもわかった。」 - 次にどうする?(Future):

次に活かすための、具体的な「次の一手」を書きます。 例:「明日は、テーブルとの距離をこぶし一つ分あける。お茶を置く位置も、一度シミュレーションしてから介助に入る。」

ポイントは、❝頭の中のもやもやを一度ノートの上に全部出す(=外部化する)❞こと。

こうすることで自分を客観的に見つめ直せ、冷静に次の一手を考えられるようになります。

「書く」という行為には心を整理してくれる魔法のような力があるんですよ。

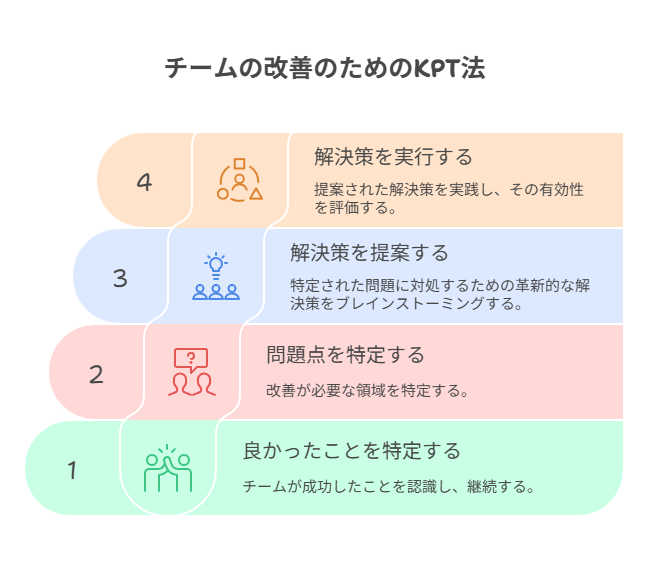

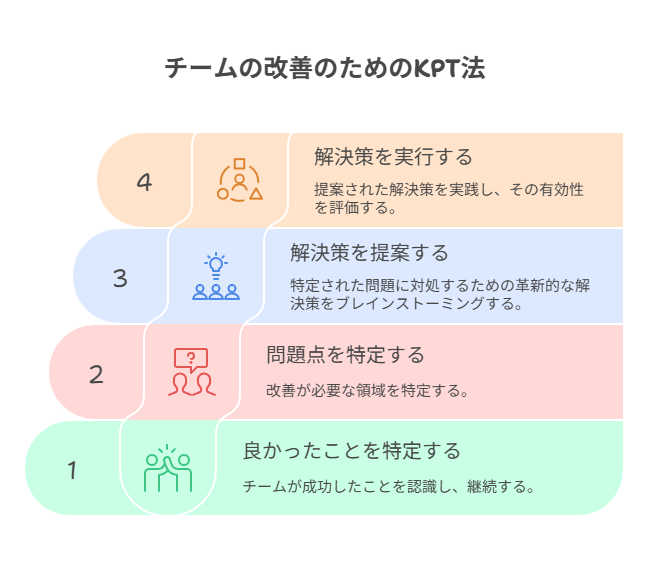

2. 【チーム編】みんなで成長!超シンプルフレームワーク「KPT法」とは?

チームでの振り返りには、ポジティブな雰囲気で終われる「KPT(ケプト)法」が断然おすすめです。

週に一度、ミーティングの最後の15分だけでも、驚くほどチームの空気が変わりますよ。

- K(Keep): 良かったこと、これからも続けたいこと

- P(Problem): 問題点、改善したいこと

- T(Try): 次に試してみたいこと

【KPT法の進め方(会話例)】

リーダー: 「じゃあ今週のKPT、始めましょう!まずはKeepから。良かったこと、続けたいことは?」

新人Aさん: 「はい!Bさんが、私が困っている時にさっとフォローに入ってくれて、すごく助かりました!あの連携、続けたいです!(付箋をKに貼る)」

ベテランBさん: 「いやいや、Aさんがちゃんと報告してくれたからだよ。ありがとう。(付箋をKに貼る)」

リーダー: 「素晴らしいKeepですね!お互いを尊重する姿勢、最高のチームです!じゃあ次にProblem、改善点はどうでしょう?」

新人Aさん: 「実は、倉庫の備品の位置が分からなくなることが多くて…探すのに時間がかかってしまうのが問題です。(付箋をPに貼る)」

リーダー: 「なるほど、それは大事な問題提起だね。ありがとう。じゃあ最後にTry、このProblemを解決するために、次に試してみたいことは?」

ベテランBさん: 「倉庫の棚に、写真付きで備品リストを貼るのはどうかな?新人さんでも一目でわかるように。(付箋をTに貼る)」

リーダー: 「それ、すごく良いTryですね!じゃあ来週はそれを試してみましょう!」

…どうでしょう?K(良かったこと)から始めることで、脳がポジティブな状態になり、P(問題点)が出ても前向きな解決策(Try)に繋がりやすいんです。ぜひ試してみてください。

3. 【重要ルール】これを守らないと逆効果!「犯人探し」にしないためのたった1つの心構え

最後に、リフレクションを行う上で絶対に守ってほしいルールが一つ。それは、リフレクションの場を「犯人探し(魔女狩り)」ではなく、「改善策探し(宝探し)」にするということです。

私たちはつい、「誰のせいだ?」と個人に責任を求めてしまいがちです。

でも、それはチームの成長を止める最悪の行為です。

主語を「誰が」ではなく「なぜ」に変えましょう。 そして、その「なぜ」を5回繰り返す「なぜなぜ分析」を試してみてください。

「なぜ、お茶をこぼした?」→「焦っていたから」 「なぜ、焦っていた?」→「時間が押していたから」 「なぜ、時間が押していた?」→「前の介助に時間がかかったから」 「なぜ、前の介助に…?」

こうして掘り下げていくと、個人の不注意ではなく、人員配置やスケジュールといった、チームで解決すべき「システムの根本原因(真因)」が見えてきます。

ミスという原石から、みんなで「チームをより良くする改善策」という宝物を見つけ出す。

リフレクションをそんなワクワクする時間に変えられたら、あなたのチームはもう、敵なしです!

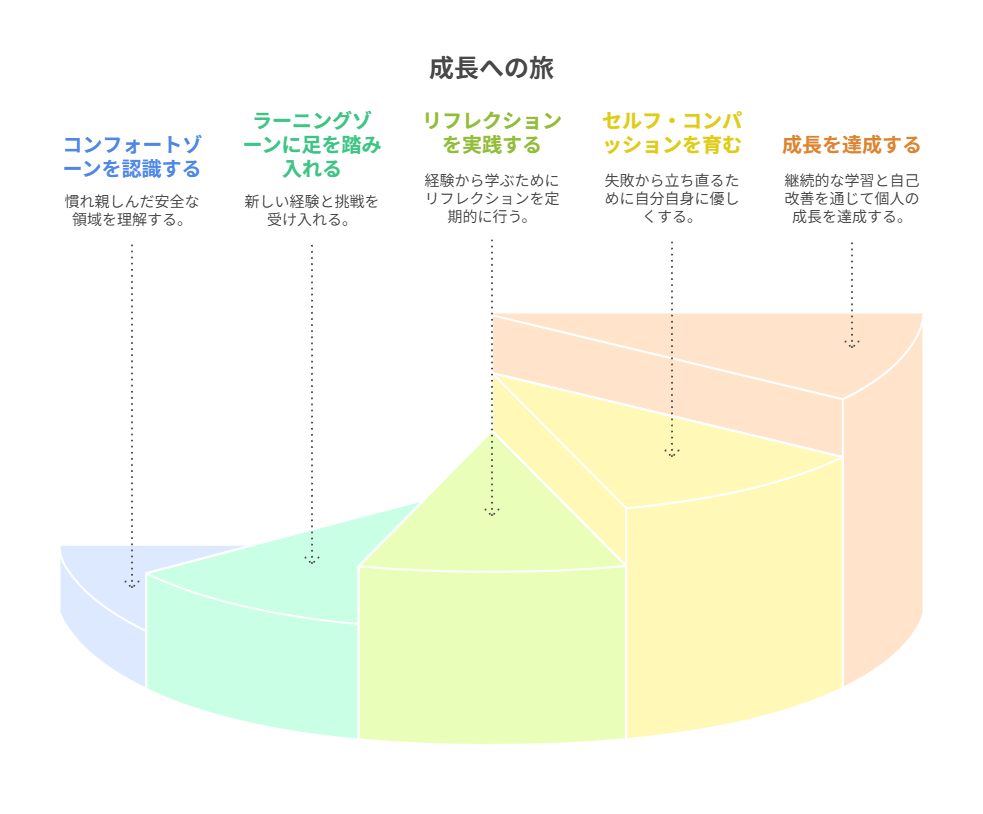

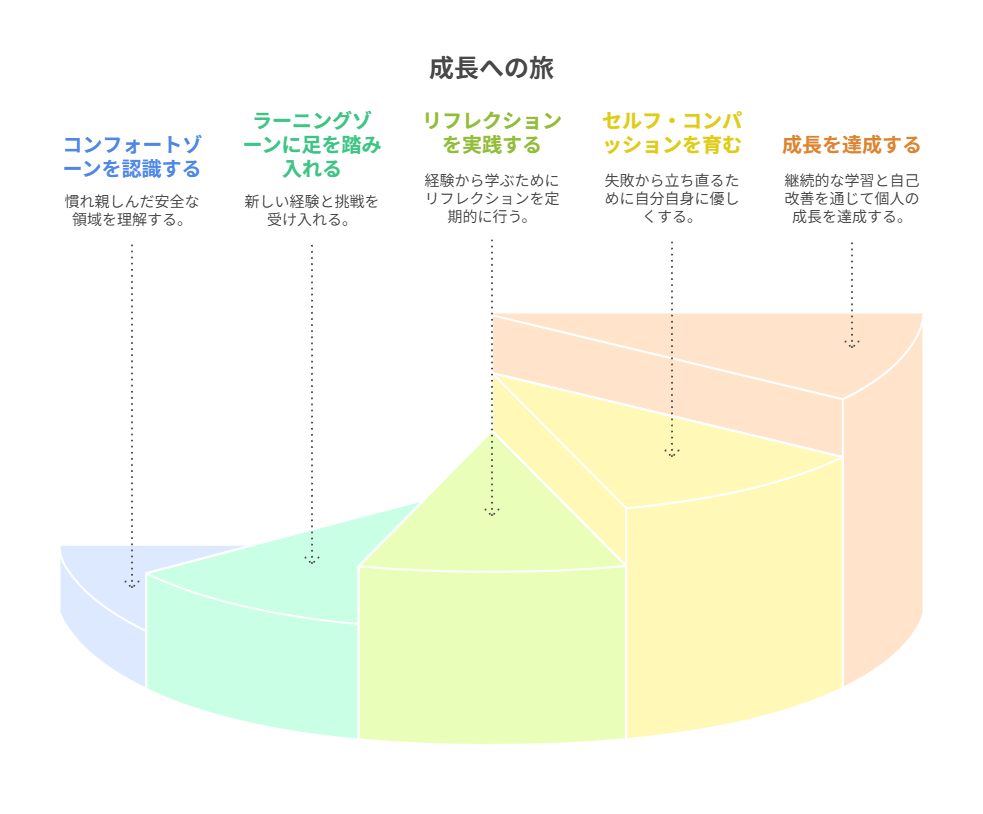

5.大丈夫、あなたはもっと成長できる。失敗を恐れない心の作り方

ここまで、リフレクションという素晴らしい「技術」についてお伝えしてきました。この技術は、あなたの介護士人生を支える、強力な武器になります。でも、もう一つだけ…この武器を最大限に活かすために必要な「心構え(マインド)」があるんです。

それは、「失敗を恐れずに、挑戦する勇気」です。

心理学には「コンフォートゾーン(快適な領域)」という言葉があります。

これは、私たちが慣れ親しんでいて、不安を感じずにいられる領域のこと。

しかし、本当の「成長」は、その一歩外側にある「ラーニングゾーン(学びの領域)」でしか起こらないと言われています。

失敗を恐れるあまり「いつも通りのやり方だけ」「言われたことだけ」を続けるのは、このコンフォートゾーンに留まっている状態です。それは安全かもしれませんが、成長はありません。利用者さんの「こうしたい」という想いに応えるための新しい試み、チームをより良くするための新しい提案。そういった「ラーニングゾーン」への一歩を踏み出した時、あなたは介護職として本当に成長できるのです。

そして、リフレクションとは、この未知の領域へ踏み出すための、いわば「命綱」の役割を果たしてくれます。たとえ転んでも、この命綱があれば必ず起き上がって、学びに変えられる。そう信じられるからこそ、私たちは挑戦できるんですよね。

どうか、自分を責める天才にだけは、ならないでください。

その代わりに、「経験から知恵を絞り出す天才」になりましょう。

リフレクションは、あなたの経験をギュッと絞って、栄養満点のジュース(学び)に変えてくれる、魔法のジューサーのようなものです。どんなに酸っぱくて苦い経験(失敗)も、このジューサーにかければ、あなたの血となり肉となるのです。

そして、もし失敗して深く落ち込んでしまったら…

そんな時にあなたを守ってくれる、最強の心のケア技術「セルフ・コンパッション(自分への思いやり)」の具体的な方法をお伝えします。これは、ただ自分を甘やかすのとは違います。確立された心の回復術です。

【セルフ・コンパッションの3つの要素】

- 自分への優しさ (Self-Kindness):

親友が仕事でミスをして落ち込んでいたら、どんな言葉をかけますか?「大変だったね」「よく頑張ってるよ」と励ますはずです。その言葉を、そっくりそのまま自分にかけてあげてください。「私、よくやったよ。つらかったよね」と。 - 共通の人間性 (Common Humanity):

「こんなミスをするのは、世界中で私だけだ…」と、孤独に感じていませんか?それは違います。人間は、誰だって不完全で、失敗する生き物です。その事実を受け入れ、「みんな同じなんだ」と思うことで、孤立感から抜け出せます。 - マインドフルネス (Mindfulness):

つらい感情を無理に消そうとしたり、逆に飲み込まれたりせず、少し離れた所から「ああ、今、私は悔しいと感じているんだな」「不安な気持ちでいっぱいなんだな」と、ただ観察するように受け止めます。感情の嵐の真-ん中にいるのではなく、嵐が過ぎ去るのを静かに待つイメージです。

この3つを意識するだけで、心の回復力は驚くほど高まります。

完璧な介護士なんて、目指さなくていい。目指すのは、「昨日の自分より、ほんの少しでも成長した自分」です。

あなたの価値は、たった一度のミスで揺らぐほど、決して安っぽくはありません。

その手で誰かを支え、その笑顔で誰かを和ませているあなたは、それだけでかけがえのない尊い存在なのですから。

6.明日を変えるための行動チェックリスト

最後に、あなたが今日から使える「心のお守り」として、この記事でお伝えした大切なことを、チェックリスト形式でまとめました。辛くなった時、迷った時に、いつでも見返せるように、ぜひ活用してくださいね。

- 1. 失敗は「学びのタネ」であると、心に刻む。

ただ落ち込むだけでは、何も生まれません。「この経験から何を学べるだろう?」と、視点を切り替える意識が、成長への輝かしい第一歩です。 - 2. 「リフレクション」という科学的な武器を手に入れる。

これは根性論ではなく、未来の行動を変えるための「技術」です。「経験→振り返り→教訓→実践」のサイクルを回すことで、あなたは何度でも、より強く生まれ変われます。 - 3. まずは「5分間のリフレクションノート」を始めてみる。

完璧じゃなくてOK。ノートに「書く」ことで、頭の中のもやもやが整理され、驚くほど客観的になれます。未来の自分への引継ぎノートだと思って、気軽に試してみてください。 - 4. チームでは「KPT法」で、改善策という名の「宝探し」をする。

決して「犯人探し」はしないこと。「良かったこと(Keep)」から話し始めることで、心理的安全性が保たれ、チームは前向きな「改善策(Try)」を見つけ出せます。 - 5. 自分を責めすぎてしまったら、「セルフ・コンパッション」で優しく手当てする。

「自分への優しさ」「みんな失敗する」「感情を客観視する」という3つのケアを思い出してください。自分を大切にする技術が、あなたを困難から救い、再挑戦する勇気をくれます。 - 6. そして何よりも、これを忘れないでください。

あなたの価値は、たった一つの失敗で、1ミリも揺らぐことはない。あなたは、そのままで十分に尊く素晴らしい存在です。

7.おわりに:未来のあなたへ贈るエール

最後までこの記事を読んでくださって、本当にありがとうございました。

介護というお仕事は、暗い夜道で「ランタン」を掲げて歩く人のようだと私は思います。

介護士の持つ優しい光は、介護士ご自身を照らすことはありません。

いつも、目の前にいる誰かの足元をその人がつまずかないように、不安にならないようにと優しく照らしています。

だからこそ、自分の仕事の価値や自分自身の素晴らしさに気づきにくいのかもしれません。

でも、忘れないでください。

あなたが照らしているその道は、利用者さんやご家族にとってかけがえのない「安心」と「希望」の光そのものなのです。

介護の世界は、制度も、医療も、そして何より利用者さんの心と体の状態も常に変化し続けます。

「完璧な介護士」など存在しません。

存在するのは、「学び続ける介護士」だけです。

リフレクションとは「学び続ける」という姿勢、専門職としての「あり方」そのもの。

道には、たくさんの石ころ(失敗)が転がっています。 石ころにつまずきただ泣いているだけの人もいます。

でも、あなたはその石ころを拾い上げ、未来の自分のために道を整備するための素晴らしい地図と道具(リフレクション)を手に入れました。

明日、もしあなたがまた何かにつまずいたとしても ノートの最初の1ページを開く、その小さな勇気を思い出してください。

応援しています。

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!