1.もう「時間に追われる介護」は終わりにしない?未来のヒントは北欧にあった

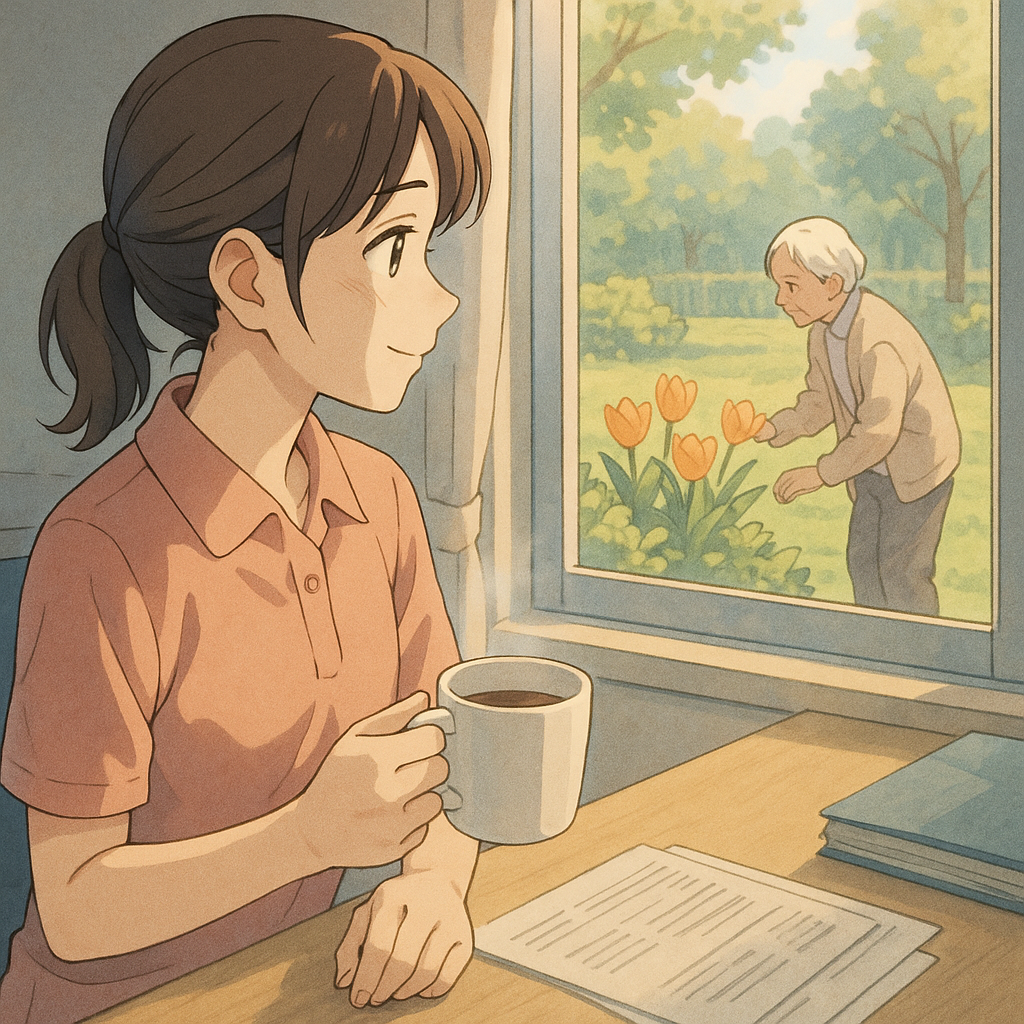

「ごめんね」が口癖になっていませんか?

こんにちは!介護士のやなぎです。

今回は、北欧の介護について一緒に考えていきたいと思います。

目の前の利用者さんの話を、もっとじっくり聞いてあげたい。不安そうな背中をすぐにさすってあげたい。

そう心から願っているのに、鳴り止まないナースコールや山積みの記録に追われて、「ごめんなさい、ちょっと待っててね」がいつの間にか口癖になっていませんか?

「やりたいケア」と「やらなければいけない業務」との間で板挟みになり、自分の無力さに胸が少し苦しくなる…

介護という仕事に真剣に向き合っているあなただからこそ、そんな瞬間がきっと誰にでもあると思うんです。

その悩み、スウェーデンに解決のヒントが。

その、どうしようもない悔しさや焦りをあなただけじゃなく、日本の多くの介護士さんが感じています。

「このままじゃ、いけないよな…」そう思いながらも、日々の業務に忙殺されてしまう。

でも、もしその状況から抜け出すための、具体的なヒントがあるとしたら…

少しだけ、耳を傾けてみませんか?

その答えのヒントは、遠い北欧の国、スウェーデンにありました。

福祉先進国として知られるこの国も、実は日本と同じように高齢化や介護人材の確保という課題に直面しています。

しかし、彼らはその課題を乗り越えるために、私たちとは少し違うアプローチを選んでいました。

鍵は「土づくり」としてのテクノロジー

ここで少しだけ、私の趣味である家庭菜園の話をさせてください。

美味しい野菜を育てるのに一番大切なのは、実は「土づくり」なんです。栄養たっぷりのフカフカな土があれば、作物は自然と元気に育ってくれます。これって、私たちの介護現場とそっくりだと思いませんか?

利用者さんの笑顔や「ありがとう」という言葉が”作物”なら、それを育むのは、私たちスタッフが働く「環境」という”土壌”です。

スウェーデンの現場は、その一番大切な「土づくり」に、テクノロジーという名のパワフルな道具を使っていました。「時間」と「心の余裕」という栄養を土にたっぷり与え、人間らしい温かいケアという花を咲かせていたのです。

この記事では、そんなスウェーデンの最新介護テクノロジーの世界を、あなたの現場の明日を変えるヒントとして具体的にお届けしていきます。

2.テクノロジーは冷たい機械じゃない。「ありがとう」と「笑顔」を増やす、温かい仲間だった

テクノロジーは敵か、味方か?

「介護ロボットが導入されたら、私たちの仕事はなくなるの?」

「機械に頼ってばかりじゃ、介護の心が失われてしまうんじゃない?」

テクノロジーと聞くと、どこか冷たくて、人間味のないものを想像してしまうかもしれません。

私たちの仕事が、温かみのない機械に取って代わられてしまうのではないか、そんな不安を感じる方もいるかもしれませんよね。

でも、安心してください。私がスウェーデンの事例を深く知ってわかったのは、その全く逆の未来でした。

答えは「最高の相棒」です

スウェーデンにおける介護テクノロジーは、決して人間の仕事を奪う”敵”ではありませんでした。

むしろ、私たち人間が人にしかできない「温かいケア」に集中するための時間を生み出してくれる、最高の”相棒(パートナー)”だったんです。

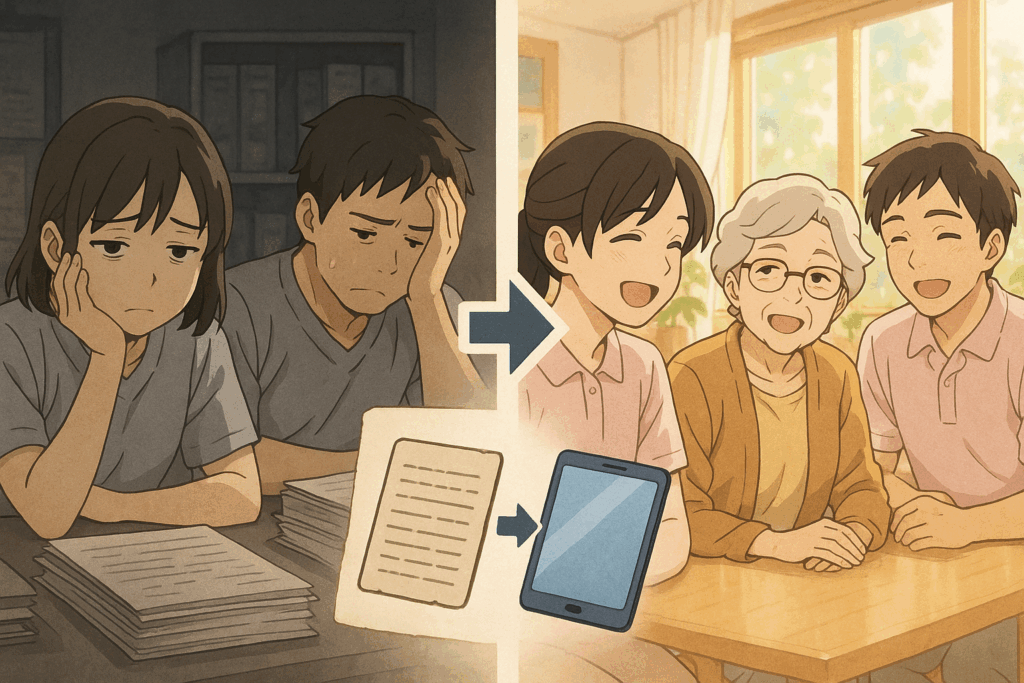

考えてみてください。夜間の定時巡回、膨大な量の記録作業、服薬の準備と確認…

これらは非常に重要ですが、ある意味「作業」です。

もし、これらの作業を信頼できる相棒(テクノロジー)が肩代わりしてくれたら、どうでしょうか?

きっと、私たちはもっと利用者さんの手を握り、目を見て、その方の人生の物語に耳を傾けることができるはずです。冗談を言って一緒に笑い合ったり、不安な夜にそっと背中をさすってあげたり…

そんな、AIには決して真似できない「心の通ったケア」の時間を、もっともっと増やすことができるんですよね。

合言葉は「雑務はAI、対話は人間」

「面倒な雑務や単純作業は、得意なICT(情報通信技術)に任せよう。そして人間は、人間にしかできない対話や共感の専門家になろう」

この見事な役割分担こそ、スウェーデンの介護現場から「時間に追われる」という言葉を減らし、「ありがとう」と「笑顔」を増やしている魔法の正体だったのです。

テクノロジーはケアの質を落とすどころか、むしろ人間らしいケアを取り戻すための、最強の味方になってくれる。まずはこのことを、心の真ん中に置いていただけたら嬉しいです。

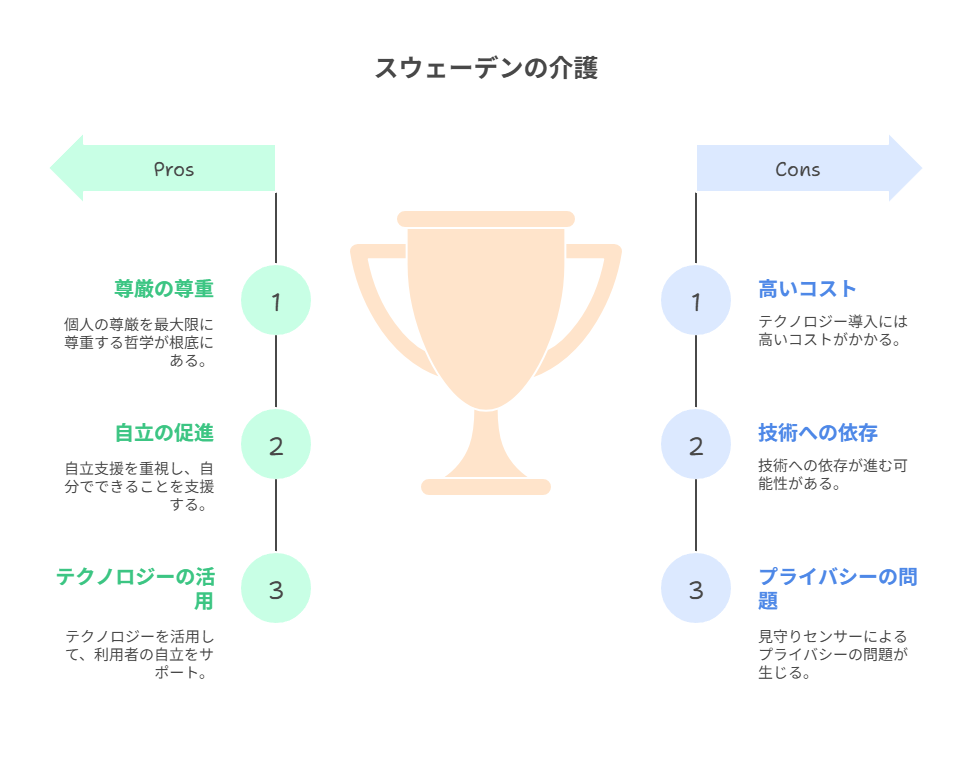

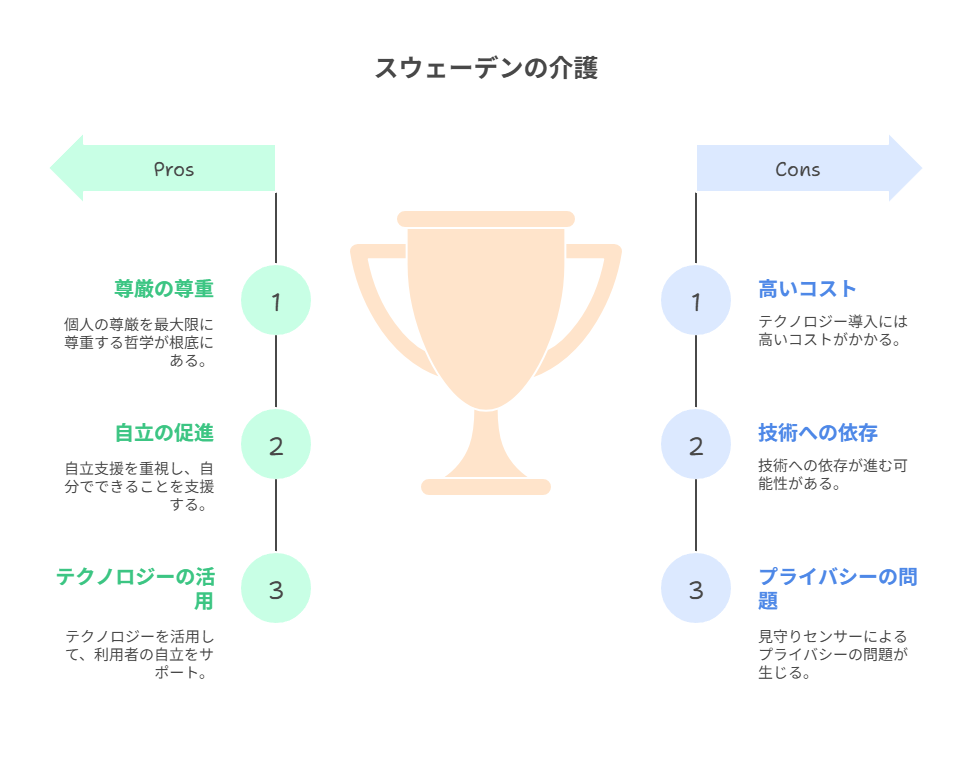

3.なぜスウェーデンはできる?「頑張らない介護」を支える3つの土台

ではなぜスウェーデンでは、そんな理想的なテクノロジー活用ができるのでしょうか?

「福祉先進国だからでしょ?」というだけではない、私たちが学ぶべき「土台」となる考え方が3つありました!

秘密①:決して「その人らしさ」を諦めない哲学

スウェーデンの介護の根底には、「個人の尊厳」と「自立支援」という、絶対に揺るがない哲学があります。

「自分でできることは、人生の最後まで自分でやる。その権利を最大限に尊重する」という考え方です。

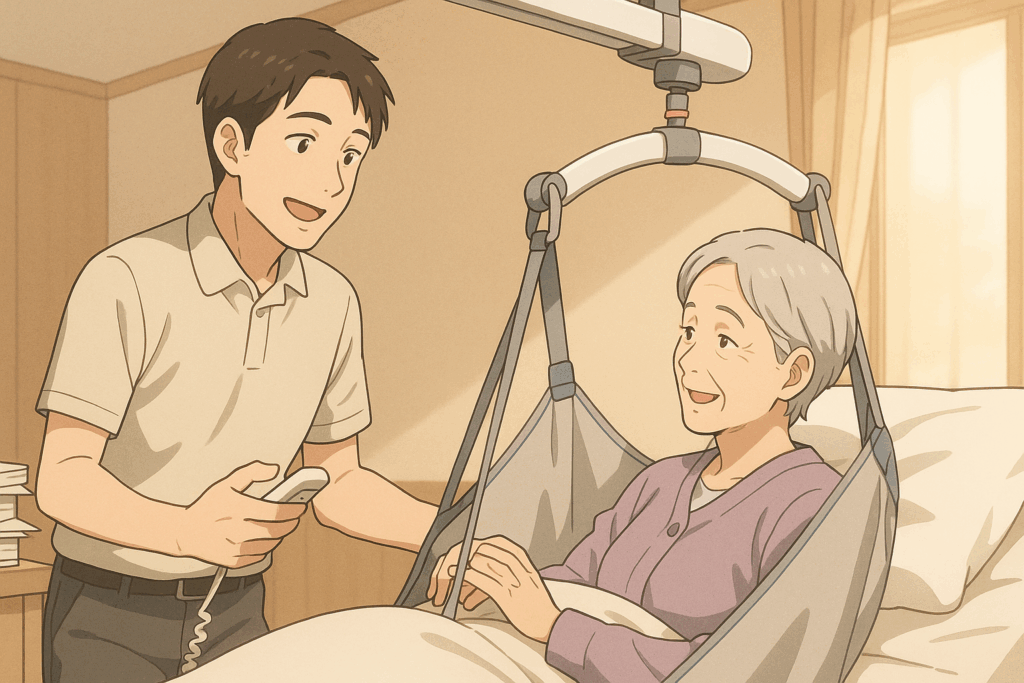

例えば、排泄ケア。スウェーデンでは、「自分でトイレに行きたい」という本人の意思を何よりも尊重し、そのために見守りセンサーやリフトなど、テクノロジーという「次の一手」を積極的に活用します。

テクノロジーは、単に職員を楽にするためだけのものではありません。

利用者一人ひとりが「その人らしく」生きる選択肢を、一つでも多く残すために使われているのです。

秘密②:現場が主役の「ボトムアップ導入」

二つ目の土台は、驚くほど現場主義的な「仕組み」です。スウェーデンでは、国がトップダウンで決めることは、ほとんどありません。

主役は「コミューン」と呼ばれる基礎自治体。どんなテクノロジーを導入するかは「施設ごと、あるいは現場のチームごと」に話し合って決められます。

「私たちのフロアは、夜間のトイレ介助が多いから、見守りセンサーを試してみたい」

「あっちの施設では、服薬ミスが課題だから、服薬支援機を重点的に導入しよう」

このように、現場のリアルな課題(ニーズ)から出発して、現場のスタッフが主体となって選ぶ。

このボトムアップの仕組みが、「導入したのに誰も使わない…」という失敗を防いでいるのです。

この仕組みと考え方は日本の施設でも本当に見習うべき視点だとやなぎも思いました。

何より、導入しただけで使えないという問題も起こらず、現場にも利用者さんにもしっかり活かせるという点がとても魅力的です。

費用や導入リスクなどを考えると難しいことなのは間違いないのですが、現場にいない管理職よりも現場の課題を理解した現場のスタッフが主体となって選んでいくというのがミスマッチをなくす点で最も大切だと感じます。

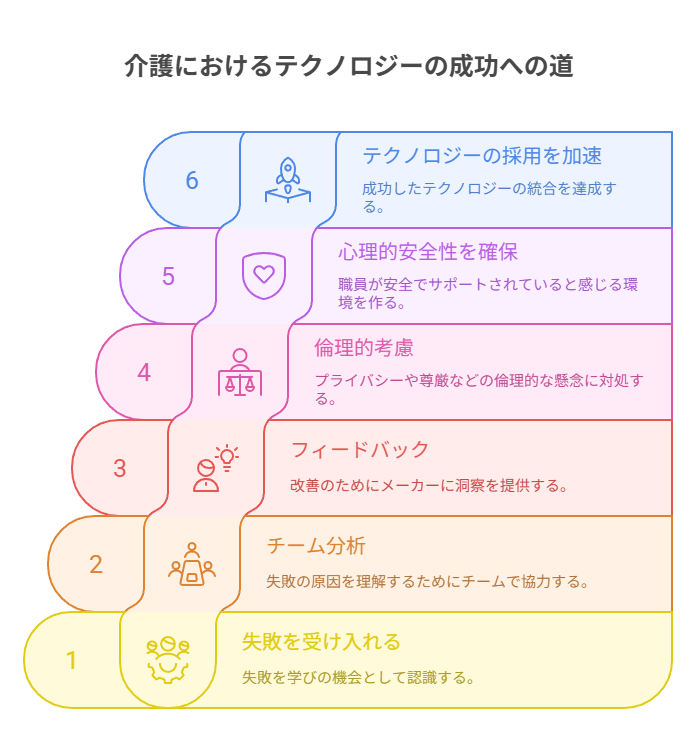

秘密③:「失敗ウェルカム!」な挑戦できる文化

最後の土台は、とても温かい「文化」です。新しいことを始めれば、失敗はつきもの。

「センサーの誤作動が多い!」

「操作方法が難しくて覚えられない!」

日本の組織だと、挑戦した人が責められがちですが、スウェーデンでは、「失敗は現場の宝データ」と考えます。

なぜ失敗したのか?どうすればもっと使いやすくなるのか?その原因をチーム全員で分析し、改善を重ねていく。

❝失敗は、責めるものではなく、次の成功に活かすための「貴重な学び」❞として扱われるのです。

この「うまくいかなくても、いいじゃない!」と挑戦を応援する文化こそが、職員の心理的安全性を確保し、テクノロジー活用を加速させるエンジンになっています。

4.【多角ルポ】スウェーデンの介護現場、テクノロジーが入ってどう変わった?

実際にテクノロジーが導入された現場は、どのように変わったのでしょうか?

様々な立場の人の「生の声」から、そのリアルな変化を見ていきましょう。

【夜勤の不安が自信に】新人職員の声

「正直、夜勤がすごく怖かったんです。でも、見守りセンサーが導入されてからはタブレットで呼吸数や心拍がリアルタイムでわかるので、安心して他の作業に集中できるようになりました。何より、利用者さんの眠りを妨げなくて済むのが嬉しいです!おかげで日中のケアに集中できて、利用者さんと笑顔で話す時間が増えました」

【時間に余裕が生まれた】ベテラン職員の声

「長年この仕事をしてきて、機械に頼るなんて…って抵抗がありました。でも、デジタル服薬支援機を使ってみたら、もう手放せませんね。ダブルチェックにかけていた時間と神経が、嘘みたいに楽になりました。その分、利用者さんとお茶を飲みながら昔の写真を見る時間が増えたんです。『あなたと話してると楽しいわ』なんて言ってもらえて、この仕事の喜びを再確認しましたよ」

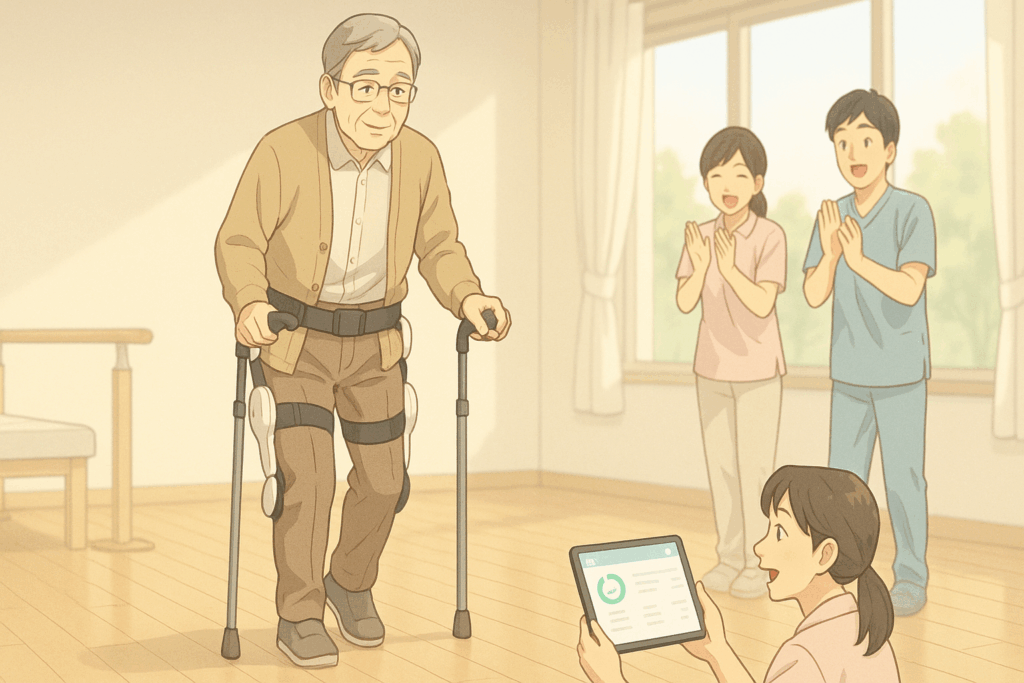

【「できる」喜びを取り戻した】利用者の声

「若い頃から散歩が趣味でね。でも、一人での外出を諦めてたんです。でも、この小さなGPSのおかげで、また近所の公園まで歩けるようになりました。決まった道から外れると娘のスマホに連絡がいくらしいけど、自由に歩けるって、やっぱりいいもんだね。自分の足で好きな場所に行ける。それだけで、まだやれるぞって自信が湧いてきますよ」

【離れていても安心】家族の声

「離れて暮らす母が、毎日ちゃんと薬を飲めているか、ずっと心配でした。でも、服薬支援機が導入されてからは、私のスマホに『お母さんが〇時に薬を飲みました』ってお知らせが届くんです。これはむしろ、私たち家族と母の心をつないでくれる、温かい技術だと感じています」

5.日本で「スウェーデン式」を始めるには?明日からできる小さな一歩

「でも、日本では無理…」を乗り越えるには?

スウェーデンの話を聞いて、「すごいけど、結局はお金があるからでしょ?」「うちの施設じゃ到底無理…」と感じたかもしれません。確かに、今すぐ高価な機械を導入するのは難しいでしょう。

でも、一番大切なのは、❝機械そのものではなく、その根底にある「考え方」❞です。

つまり、「どうすれば、もっと楽に、もっと楽しく、もっと人に向き合えるか?」と考え続ける姿勢。

その「スウェーデン式マインド」なら、今日からでもインストールできます!

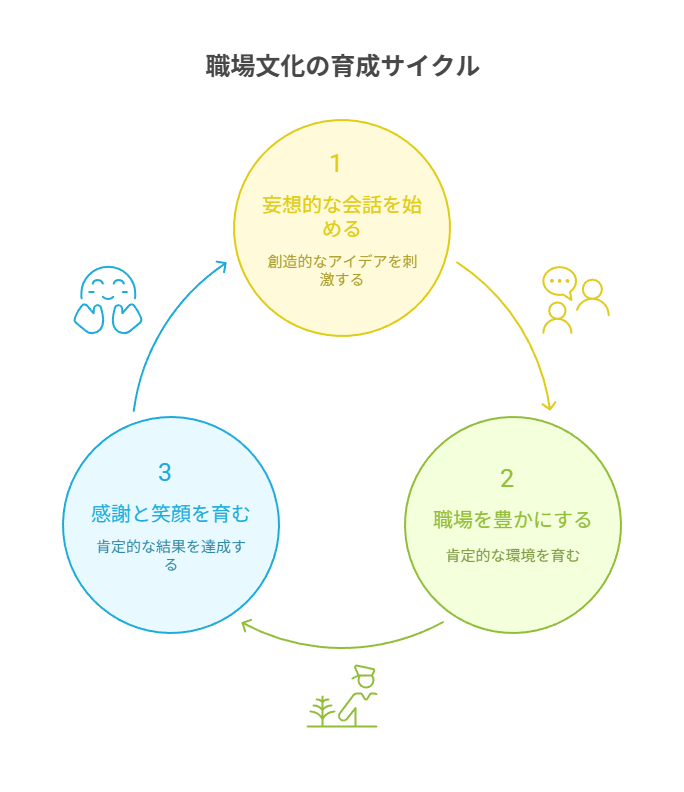

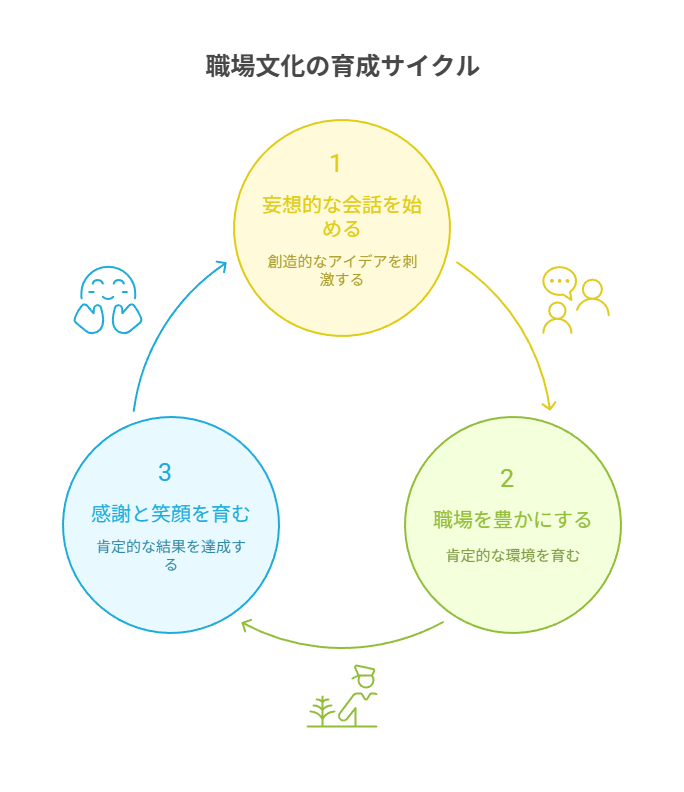

大事なのは、まず”妄想”することから始めることです。

どうすれば、もっと楽に、もっと楽しく、もっと人に向き合えるか?

この「スウェーデン式マインド」なら、今日からでもインストールできます!

明日からできる3つのステップ

- まず「面倒くさい」をメモする

「この記録、二度手間で面倒…」「またこの介助で腰が痛い…」 毎日感じる、そんな小さな「不便」や「面倒」。それをただの愚痴で終わらせていませんか?

今日から、それを「改善のお宝リスト」としてメモする習慣をつけてみませんか?

「新人の『なぜ?』を3回掘ると宝が出る」 と言いますが、ベテランが感じる「またこれか…」も同じくらい宝の山。

そのリストこそが、あなたの職場を良くする、未来への設計図の第一歩になります。 - Step1:「もしも話」で未来を妄想する

次に、そのリストをもとに、休憩時間やミーティングの片隅で、こんな雑談をしてみましょう。

「もし、夜間巡視が今の半分になったら、空いた時間で何したい?」 「もし、記録時間が10分短くなったら、利用者さんとどんな話がしたい?」 ポイントは、深刻な会議にしないこと。

「どうせ無理」という壁から始めるのではなく、「できたら最高だよね!」というポジティブな”妄想”から始めることで、チームの目線が自然と未来に向かっていきます。 - Step2:身近なITで「小さな成功」を体験

いきなり大きな業務改善を目指す必要はありません。

私が現場にいた頃、移乗の時に「座り心地どうですか?」と一言添えるだけで、その後のケアがスムーズになった経験があります。

それと同じで、まずはポケットに入っているスマホのタイマーやメモ帳機能を使うだけでもいいんです。

「この作業、何分かかってるかな?」と測ってみる。気づいたことを音声入力でメモする。そんな小さなIT活用で「あ、ちょっと楽になったかも」という成功体験を積み重ねることが、次の大きな挑戦への何よりのエネルギーになるのです。

6.明日へ繋ぐ「土づくり」を始めよう

6-1. スウェーデンの事例は、私たちの介護現場の「もっとこうだったらいいのに」を叶えるヒントに満ちています。

この記事で巡ってきたスウェーデンの介護テクノロジーの世界。それは、遠い国の夢物語ではありませんでした。

むしろ、私たちが日々感じている「もっと利用者さんと向き合いたい」という切実な願いをテクノロジーという道具を使って見事に叶えている、❝未来の介護現場の姿そのもの❞でした。

6-2. 大切なのは、どんな機械を導入するかより「どんな未来の職場を、みんなで描きたいか」。

見守りセンサーも、服薬支援機も、あくまで道具に過ぎません。

本当に大切なのは、その道具を使って「どんなケアを実現したいのか」「どんな職場を作りたいのか」という、私たちのビジョンです。

利用者さんにとっても、そして私たち職員にとっても、笑顔が増える未来。

それをチームで共有することから、すべては始まります。

6-3. 「チームは畑、まず土作り」。焦らず、私たちの職場という畑に、まずは”妄想”という名の栄養満点の肥料をまいてみませんか?

良い作物を育てるには、良い土壌が必要です。私たちの職場という畑も同じ。

すぐに結果が出なくても、焦る必要はありません。まずは「こうなったらいいな」という”妄想”の雑談という栄養満点の肥料をまいてみませんか?

その楽しい会話がやがて職場全体の土壌を豊かにし、いつか必ず「ありがとう」と「笑顔」という名の美しい花を咲かせてくれるはずです。

7.おわりに:最高のテクノロジーは「あなたの笑顔」

ここまで、未来への旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。

どんなに技術が進んでも、ケアの主役は「人」。温かい言葉や、優しい眼差しに勝るものはありません。

繰り返しになりますが、テクノロジーはあくまで強力なサポーターです。

どんなに優れたAIが登場しても、人の手の温もりや、心からの「大丈夫ですよ」という一言の価値がなくなることは、絶対にありません。

ケアの主役は、いつの時代も「人」であり、あなた自身です。

この記事を読んで、「うちの職場でも、何かできるかもしれない」と少しでも感じていただけたなら、未来の扉を開けるカギは、もうあなたの手の中にあります。

その小さな希望を大切に、明日からの現場でぜひ隣の同僚と「もしも話」をしてみてください。

あなたの現場に、そしてあなたの心に、一つでも多くの笑顔が咲くことを、心から願っています。