1. はじめに:介護の未来を探しに、オランダの「村」へ旅に出ませんか?

はじめまして!

介護福祉士の「やなぎ」と申します。

普段は特別養護老人ホーム(特養)で主任として働きながら、介護とITを組み合わせて現場を少しでもラクにできないか、日々奮闘しています。

僕が介護の仕事をする中で、ずっと頭を悩ませてきた大きな壁があります。

それは「安全のための管理」と「その人らしい生活を送るための自立支援」のバランスです。

「転んだら危ないから、あまり歩かせない方が…」

「誤嚥したら大変だから、食事形態は刻みに…」

現場では、良かれと思ってやったことが、結果的にご本人の楽しみや能力を奪ってしまう場面が少なくありません。

「本当にこれでいいんだろうか…?」

そんな答えのない問いを抱えながら、ヒントを探し求めていたときに出会ったのが、

今回ご紹介するオランダの「ホグウェイ村」でした。

そこは、僕が抱えていた悩みを、まったく違う視点から解決してくれる、まさに目からウロコの場所だったんです。

★この記事であなたが得られること

この記事は、シリーズ【未来の認知症ケアを探る!オランダ「ホグウェイ村」から僕たちが学べること】の第1回、導入編です。 この記事を読めば、あなたは…

- 認知症ケアの最先端「ホグウェイ村」がどんな場所なのか、その全体像がわかります。

- なぜ「村」というユニークな形が、認知症ケアに革命を起こしたのか、その本質的な理由が理解できます。

- これからの介護のあり方を考える上で、新しい視点と「私たちの現場でも何かできるかもしれない」という希望が手に入ります。

2. 結論:なぜ「ホグウェイ村」は世界中から注目されるのか?

2-1. 答えは「徹底した“普通”の追求」にあり

なぜ、オランダの片田舎にある一つの施設が、世界中の介護・医療関係者から熱い視線を浴びているのでしょうか。

その答えを先に言ってしまうと、それは❝「認知症になっても、人生の最後まで“普通”の暮らしを続ける」ということを、徹底的に追求しているから❞です。

ホグウェイ村(正式名称:デ・ホーヘ・ヴェイク)は、私たちがイメージするような「介護施設」ではありません。

そこは文字通り、認知症の人々が暮らすための一つの「村」なんです。

従来の認知症ケアが、安全を最優先し、管理や隔離という形をとらざるを得なかったのに対し、ホグウェイ村は真逆の発想をしました。認知症の人を「保護の対象」として閉じ込めるのではなく、「一人の市民」として尊重し、自由な自己決定と社会との繋がりを大切にする。

この大胆な哲学こそが、認知症ケアの常識を根底から覆したのです。

2-2. 「できること」に光を当てるケア

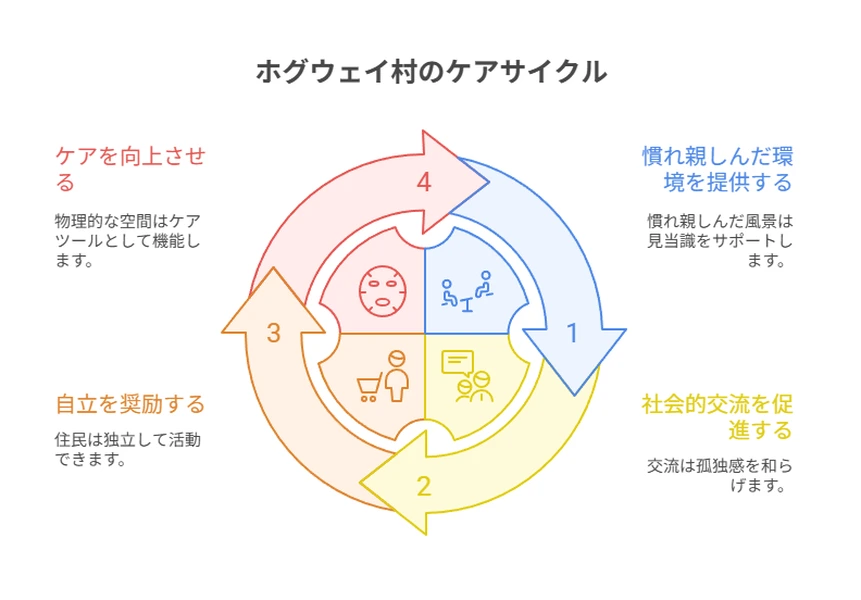

ホグウェイ村のケアの根底には、一貫した考え方があります。

それは、【「できないこと」を数えて補うのではなく、「まだできること」に光を当て、それを最大限に引き出す】ということです。

例えば、スーパーで買い物をする時、お金の計算が少し苦手になっているかもしれません。

でも、「商品を選ぶ」「レジに持って行く」ということは、まだできるかもしれない。

ホグウェイ村では、その「できること」を本人がやり遂げられるように、環境を整え、さりげなくサポートするのです。

このようなアプローチによって、ご本人は「自分はまだできる」という自信と尊厳を保ち続けることができます。それが結果として、精神的な安定や穏やかな生活、そしてQOL(クオリティ・オブ・ライフ=生活の質)の劇的な向上に繋がっている。これこそが、ホグウェイ村が世界から注目される核心部分なんですよね。

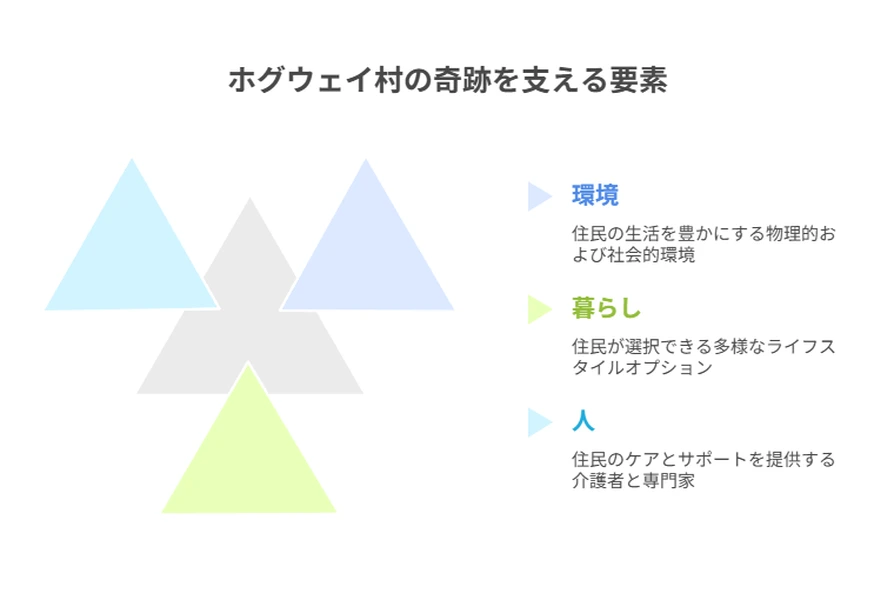

3. 常識破りの村「ホグウェイ」を構成する3つの要素

では、その「普通の暮らし」は、具体的にどのようにして実現されているのでしょうか。

ホグウェイ村の奇跡を支えているのは、大きく分けて「環境」「暮らし」「人」という3つの要素です。

一つずつ見ていきましょう。

3-1. 【環境】まるで本物の街!スーパーも、カフェも、劇場もある村

ホグウェイ村に足を踏み入れると、そこが介護施設だとは誰も思わないでしょう。

広場があり、緑豊かな遊歩道があり、その周りにはスーパーマーケット、レストラン、カフェ、美容院、さらには劇場までが軒を連ねています。

入居者(村では「住民」と呼ばれます)は、天気の良い日には中庭のベンチで談笑したり、一人で散歩に出かけたり、友人と連れ立ってカフェでお茶を飲んだりすることができます。

夕食の材料が足りなければ、村の中のスーパーへ買い物に行く。

それは、私たちが普段送っている生活と何ら変わりません。

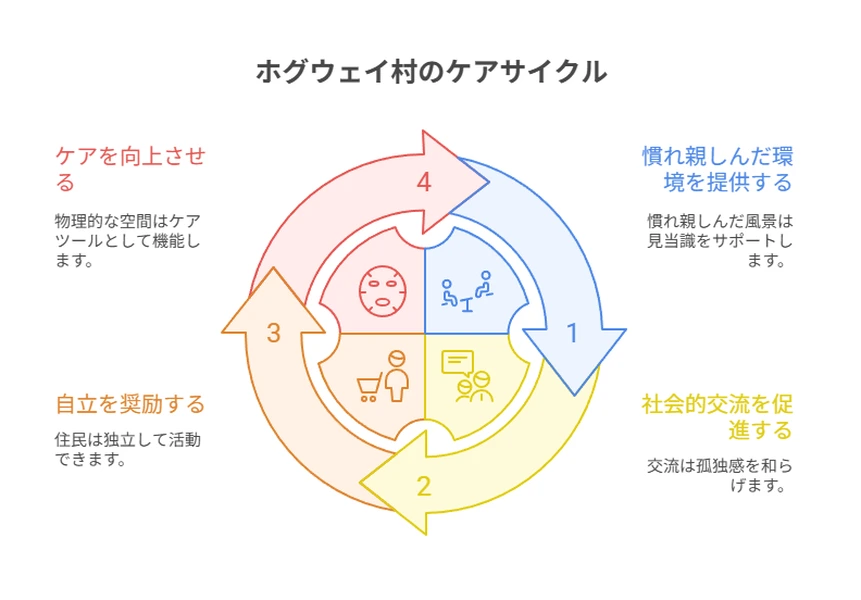

この「普通の街並み」が、実は認知症ケアにおいて非常に重要な役割を果たします。

慣れ親しんだ風景は、自分がどこにいるのかを把握する「見当識」をサポートしてくれます。

また、自由に外出して人と交流できる環境は、社会との繋がりを維持し、孤独感を和らげる効果があるのです。

物理的な空間そのものが、❝最高のケアツール❞になっているんですね。

3-2. 【暮らし】7つのライフスタイルから選べる「我が家」

ホグウェイ村には20数棟の家があり、6〜8人の住民がそれぞれ一つの家で共同生活を送っています。

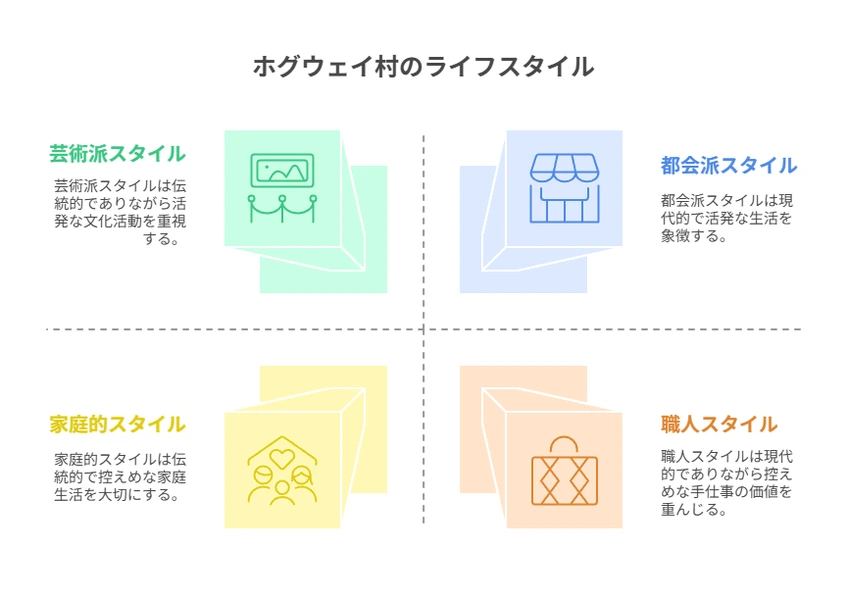

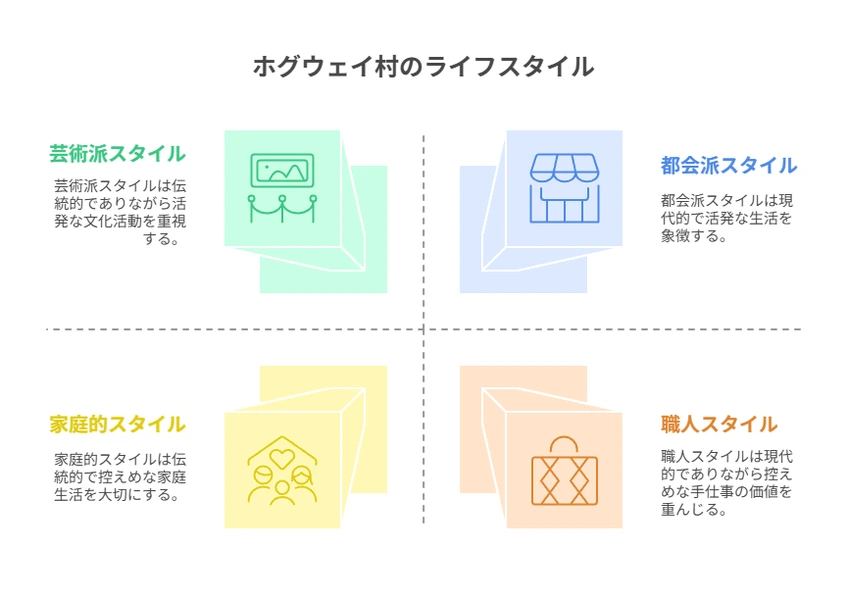

驚くべきは、これらの家が、入居者の過去のライフスタイルに合わせて7つのカテゴリーに分けられていることです。

例えば…

- 都会派スタイル: 都会的な生活を好み、外食やショッピングを楽しんできた人向けの洗練された空間。

- 家庭的スタイル: 家事や家族との時間を大切にしてきた人向けの、温かく家庭的な雰囲気。

- 芸術派スタイル: 音楽や絵画、演劇などの文化活動に親しんできた人向け。

- 職人スタイル: 手仕事や伝統を重んじる、質実剛健な暮らし。

など、他にもキリスト教徒向けやインドネシア(旧オランダ領)出身者向けなど、多様な価値観に対応しています。

入居者は、自分が最も「しっくりくる」と感じるスタイルの家を選ぶことができます。

内装や食事のメニュー、日々の過ごし方まで、そのライフスタイルに合わせてデザインされているため、新しい環境へのストレスが少なく、まるで長年住んだ我が家のように安心して過ごすことができるのです。

これは、❝一人ひとりの人生の歴史、つまりアイデンティティを尊重する、究極の個別ケア❞と言えるでしょう。

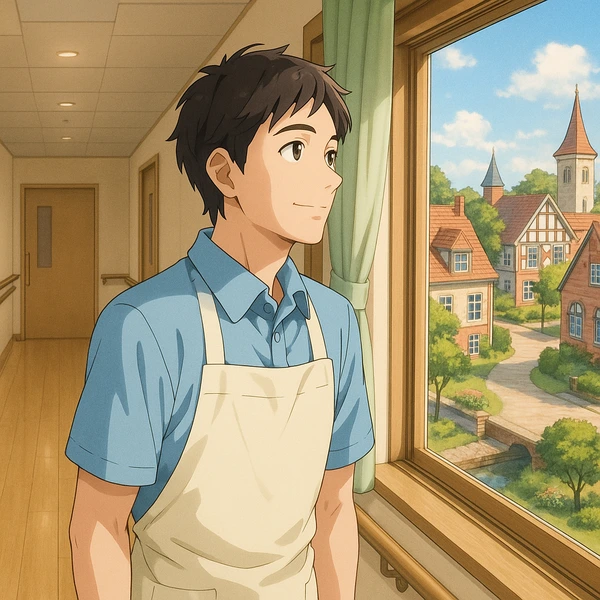

3-3. 【人】介護士は「村人」?制服を脱いだ専門職たち

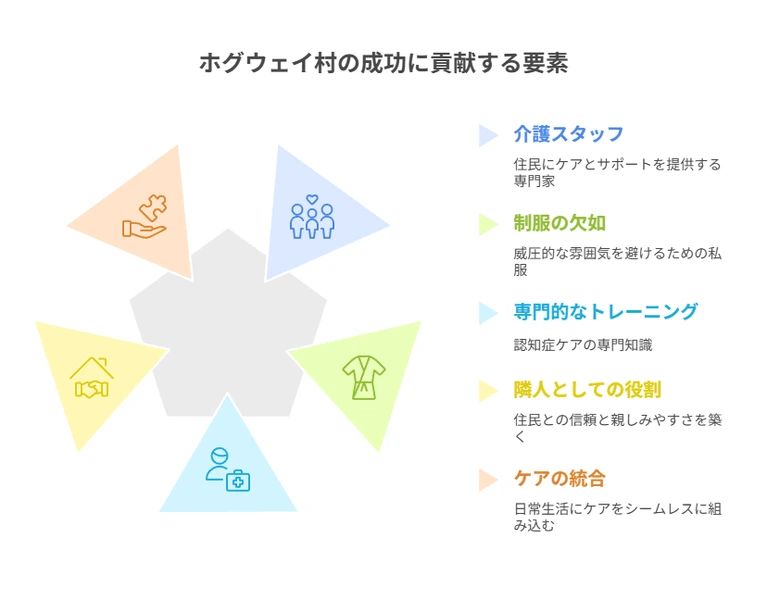

そして、ホグウェイ村を支える最も重要な要素が「人」、つまりスタッフです。

村では、約250人の介護・医療スタッフが働いていますが、彼らは決まった制服を着ていません。

私服で働き、住民たちからは「お隣さん」や「お店の人」として認識されています。

彼らは決して「介護する側」として威圧的に振る舞うことはなく、あくまで「良き隣人」として、住民の生活に自然に溶け込んでいるのです。

スーパーの店員も、カフェのマスターも、実は全員が認知症ケアのトレーニングを受けた専門職。

住民が買い物で困っていたらさりげなく手伝い、道に迷っているようであれば一緒に歩きながら目的地まで案内する。

もちろん、入浴や排泄、服薬管理といった専門的なケアも行いますが、その際も「作業」としてこなすのではなく、あくまで生活の流れの中の一つの出来事として、対等な人間関係をベースに行います。

この「専門性を隠し持つ隣人」というあり方が、管理されている感じをなくし、住民が安心して自分らしくいられる信頼関係を築いているのです。

4. 具体例:僕が衝撃を受けたホグウェイ村の2つのエピソード

ホグウェイ村の理念を知って、僕自身の過去の経験が鮮明に蘇ってきました。

恥ずかしい失敗談と、そこから得た学びです。

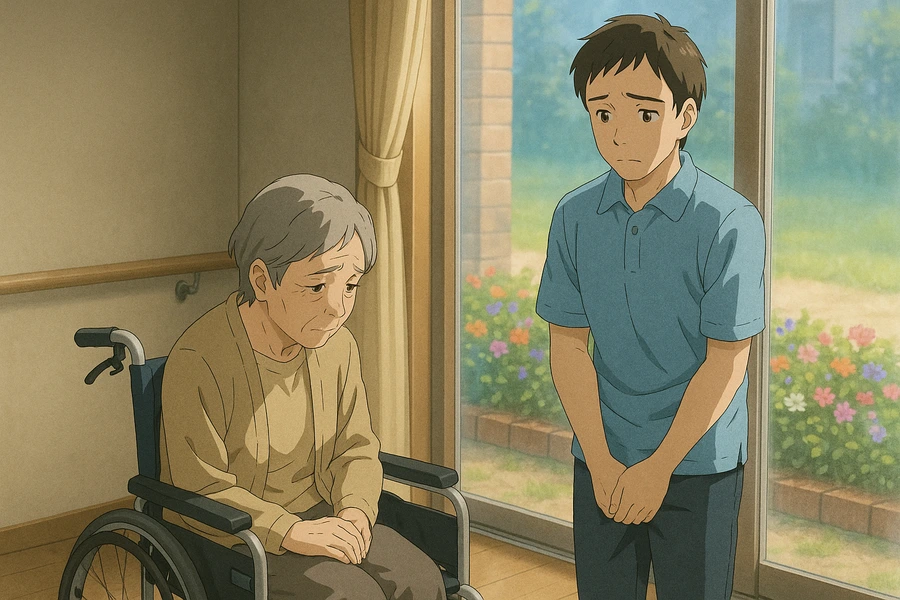

4-1. 【失敗談】「安全第一」の呪縛が生んだ無気力な日々

僕がまだ新人介護士だった頃の話です。

担当していたある女性の利用者さんは、昔、畑仕事をするのが大好きで、施設の小さな花壇を熱心に手入れするのが日課でした。しかし、少しずつ足元がおぼつかなくなり、ある日、花壇の前でふらついてヒヤリとする出来事があったんです。

僕は「転んで骨折でもしたら大変だ」と焦りました。

そして、上司や同僚と相談し、「安全第一」を掲げて、その方が一人で花壇へ行くことをやんわりと止めるようにしました。「危ないから、ここに座って見てましょうね」と。

その結果どうなったでしょうか。

彼女は大好きだった花壇の手入れができなくなり、日中は椅子に座ってぼんやりと過ごす時間が長くなりました。

大好きだった笑顔は消え、食事の量も減り、どんどん無気力になっていってしまったんです。

僕は、彼女の安全を守ったつもりで、実は彼女の生きる楽しみや役割、その人らしさそのものを奪ってしまっていた。そのことに気づいた時の後悔は、今でも忘れられません。

4-2. 【解決への道】ホグウェイ流「信頼して見守る」勇気

ホグウェイ村の考え方は、まさにこの失敗の対極にありました。

彼らは、リスクをゼロにすることを目指しません。

むしろ「尊厳あるリスク(Dignified Risk)」という考え方を大切にし、本人が挑戦したいことを見守る勇気を持っています。

この理念に衝撃を受けた僕は、自分のケアを根本から見直しました。

「危ないからダメ」と諦めるのではなく、「どうすればリスクを管理しながら、本人の“やりたい”を実現できるだろうか?」と、考え方を180度転換したのです。

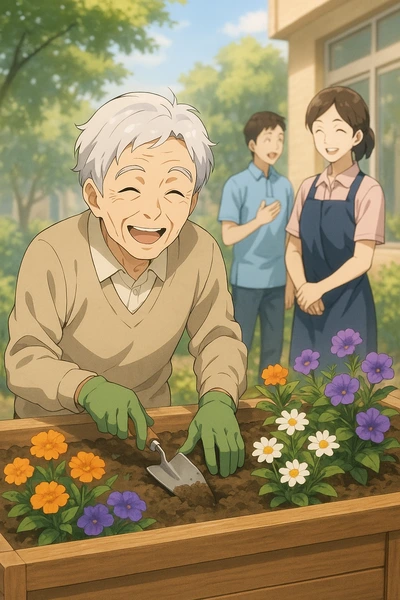

先ほどの女性とは別の、やはり土いじりが好きな男性利用者さんについて、僕は看護師やリハビリ専門職に相談しました。「この方が安全に畑仕事を楽しむ方法はありませんか?」と。すると、滑りにくい靴の提案や、作業しやすい高さの花壇の設置、休憩できる椅子の配置など、次々とアイデアが出てきました。

私たちはチームで環境を整え、ご本人が作業する際は少し離れた場所から見守る体制をとりました。

再び土に触れた時の、その方の活き活きとした表情。

夢中で雑草を抜き、苗を植える姿。それは、僕が奪ってしまった「その人らしさ」が、確かにそこにある証でした。

ホグウェイ村が教えてくれた「信頼して見守る」勇気が、僕を本当の意味での自立支援へと導いてくれた瞬間でした。

5. ホグウェイ村が私たちに問いかける「本当のケア」とは

5-1. 「管理」から「共生」へのパラダイムシフト

ここまで見てきたように、ホグウェイ村の取り組みは、単なる新しい介護施設の紹介に留まりません。

それは、私たちに「本当のケアとは何か」「人として生きるとはどういうことか」という、もっと根源的な問いを投げかけています。

ホグウェイ村が示したのは、認知症の人を「何もわからなくなった、管理が必要な対象」として見るのではなく、「たとえ記憶や認知機能に障害があっても、感情や尊厳を持った、私たちと同じ社会に生きる市民である」と捉え直す、大きなパラダイムシフトです。

これは、介護施設のスタッフだけの話ではありません。

地域で暮らす私たち一人ひとりが、認知症という状態をどう理解し、どう向き合っていくべきかという、社会全体の課題でもあるのです。

5-2. Q&Aで解決!ホグウェイ村の素朴な疑問

ここで、皆さんが抱くであろう素朴な疑問に、Q&A形式でお答えします。

6. まとめ:ホグウェイ村から学ぶ、未来の介護への第一歩

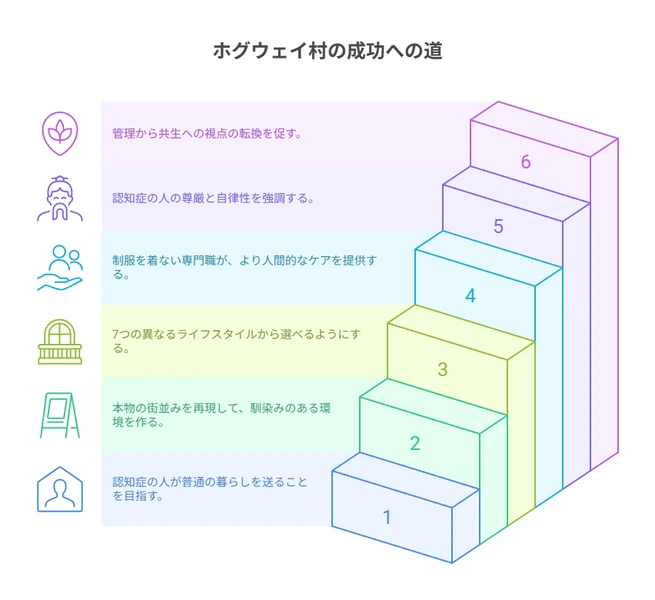

それでは、今回の内容をまとめます。

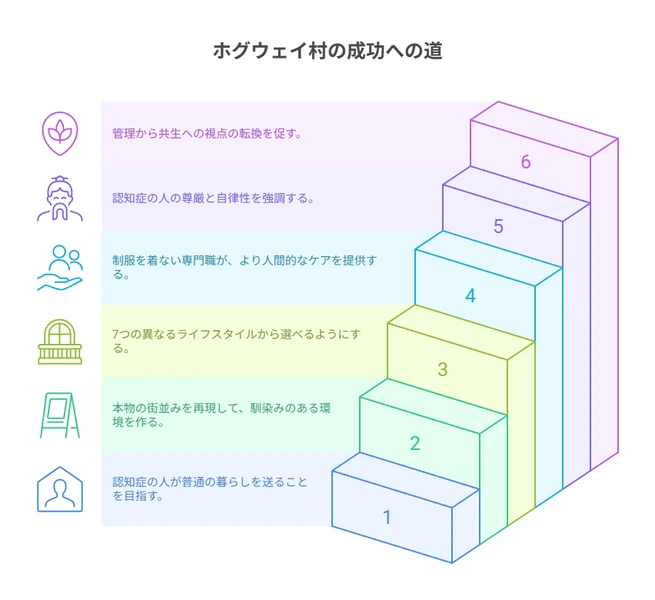

- オランダの「ホグウェイ村」は、認知症の人が最後まで「普通の暮らし」を送ることを追求した、革新的なケアの村です。

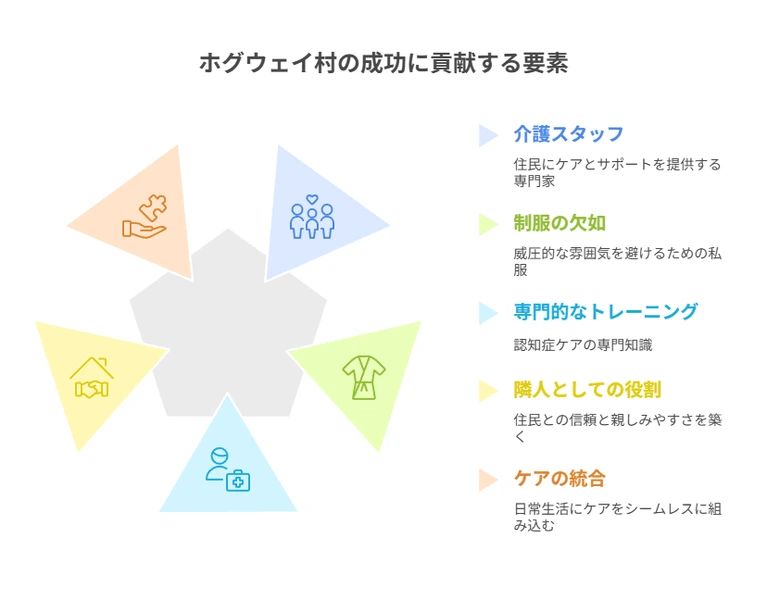

- その成功の秘訣は、

・「環境(本物の街並み)」

・「暮らし(7つのライフスタイル)」

・「人(制服を着ない専門職)」

という3つの要素にあります。 - ホグウェイ村が示すのは、「できないこと」を管理するのではなく、「できること」に光を当て、尊厳を守るケアの重要性です。

- 私たちに求められているのは、「管理」から「共生」への視点の転換です。

ホグウェイ村の取り組みは、遠い国の特別な事例に見えるかもしれません。

でも、その根底にある想いは、日本の介護現場で働く私たちと何も変わらないはずです。

「利用者さんにもっと笑ってほしい」

「その人らしく過ごしてほしい」

その当たり前の願いを、最高の形で実現したのがホグウェイ村なのです。

あなたも、この「当たり前の暮らし」を支える仲間になりませんか?

7. おわりに:畑の野菜も、人も、育つ環境が一番大事

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

僕は趣味でベランダ菜園をやっているんですが、ミニトマトやほうれん草を育てていると、当たり前のことに気づかされます。それは、日当たりや水の量、そして土の質といった「環境」が、野菜の成長にとって何よりも大切だということです。

これって、人も全く同じなんですよね。

特に、繊細な心を持つ認知症の方々のケアにおいては、その人が安心して、自分らしくいられる「環境」をいかに整えられるかが、すべてと言っても過言ではありません。

ホグウェイ村は、その理想的な環境を見事なまでに作り上げていました。

それは、人を「育てる」最高の畑のような場所です。

この素晴らしい学びを胸に、僕も日本の介護現場という自分の持ち場で、利用者さん一人ひとりにとっての「最高の畑」を作れるように、これからも奮闘していきたいと思います。

さて、シリーズ第1回はここまでです。

次回、第2回では、『【介護の視点が変わる】オランダ「ホグウェイ」に学ぶ!認知症介護で笑顔を引き出す“3つの仕掛け”』と題して、ホグウェイ村の成功の秘密を、ハード(環境)とソフト(人)の両面からさらに深く、具体的に掘り下げていきます。

よろしければ続きもぜひ、読んでいただけたら嬉しいです。

[【第2回】【介護の視点が変わる】オランダ「ホグウェイ」に学ぶ!認知症介護で笑顔を引き出す“3つの仕掛け”]

あわせて読みたい

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!