1.はじめに:ホグウェイの「魔法」のタネ明かし、始めます。

1-1. 第1回のおさらいと今回のテーマ

こんにちは!

介護とITで現場をラクにする介護福祉士、やなぎです。

前回の記事では、認知症の方がスーパーで買い物し、カフェでお茶を飲む、そんな「普通の暮らし」が営まれるオランダの村「ホグウェイ」の、まるで魔法のような全体像をご紹介しました。

きっと多くの介護職の仲間が、「すごい。でも、それは特別な場所だからできるんだ」と感じたかもしれません。

僕も、最初はそうでした。

しかし、深く知れば知るほど、あれは「魔法」ではないことに気づかされます。

今回の深掘り編では、いよいよその核心に迫ります。

「なぜ、あの“普通の暮らし”が可能なのか?」

「どうして、あんなにも穏やかな笑顔が、ごく自然に生まれるのか?」

その秘密を、僕自身の痛い失敗談も交えながら、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。

ホグウェイの魔法のタネ明かし、始めましょう。

あなたの「当たり前」を、根底から揺さぶる準備はいいですか?

1-2. この記事であなたが得られること

この記事を最後まで読めば、あなたは…

- ホグウェイの成功を支える「ハード(環境)」「ソフト(人)」「哲学(考え方)」という、再現性のある具体的な3つの仕掛けの中身がわかります。

- “管理しない介護”を実践するための、明日からあなたの現場で使える新しい視点とヒントが手に入ります。

- あなた自身の介護観がアップデートされ、「この仕事は、もっと創造的で、面白いことができるはずだ!」と、仕事への情熱と誇りを再発見するきっかけになるはずです。

2. 結論:ホグウェイの成功は「魔法」ではなく「緻密な設計」の賜物だった

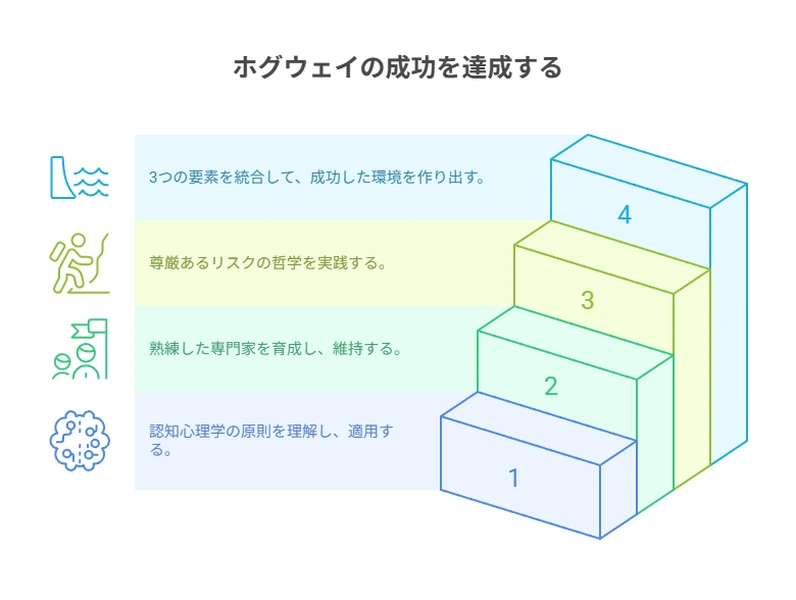

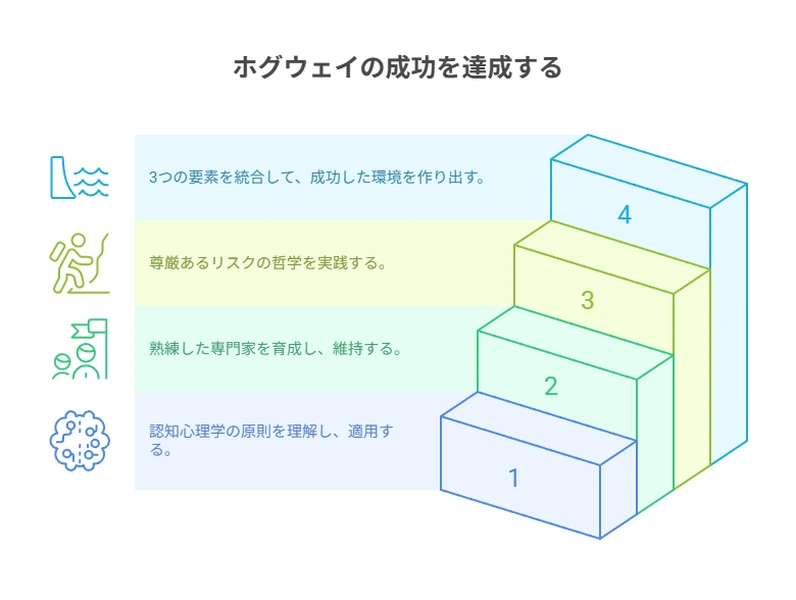

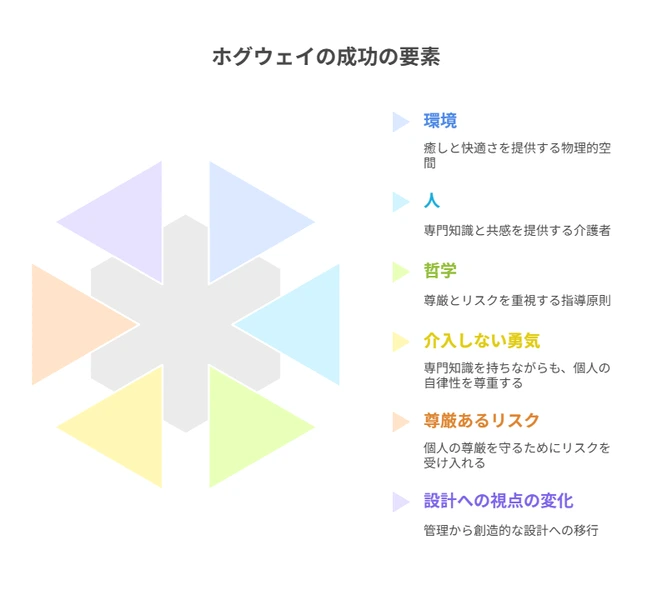

2-1. 成功の三位一体モデル

まずは、結論からお話ししますね。

ホグウェイ村で起きている奇跡のような光景は、決して偶然や、一部のカリスマスタッフの頑張り、あるいは単なる理想論の産物ではありません。

それは、

①認知心理学に基づき、人の力を引き出すよう意図的にデザインされた「環境」

②高度な専門性を持ちながらもそれをひけらかさない「人」

③そしてそれら全てを支える「尊厳あるリスク」という揺るぎない「哲学」

この3つが相互に作用し合う、いわば「緻密に設計された生態系(エコシステム)」の賜物なのです。

まるで、優れたゲームが

美しいグラフィック(環境)、

魅力的なキャラクター(人)、

そして心を揺さぶるストーリー(哲学)で構成されているように、

ホグウェイもまた、計算され尽くした仕組みの上で、奇跡のような日常を生み出し続けているんですね。

2-2. 「信頼」を科学するケア

僕たちが現場で「この人を信頼しよう」と決意する時、それはどこか感情的で、精神論になりがちです。

「信じていたのに裏切られた」と感じてしまうことすらあります。

しかし、ホグウェイは違いました。

認知症の方を「信頼する」という行為そのものを、環境心理学や行動科学といった客観的な知見に基づいて、誰でも実践可能な「システム」として具現化しているのです。

だからこそ、特定の個人の資質に依存することなく、持続可能で質の高いケアが組織全体で実現できている。

彼らは、❝人間への深い洞察に基づき、「信頼」という最も人間的な行為を科学している❞、と言えるでしょう。

3. ホグウェイを支える“3つの仕掛け”

それでは、この「緻密な設計」を支える3つの仕掛けを、一つずつ詳しく見ていきましょう。

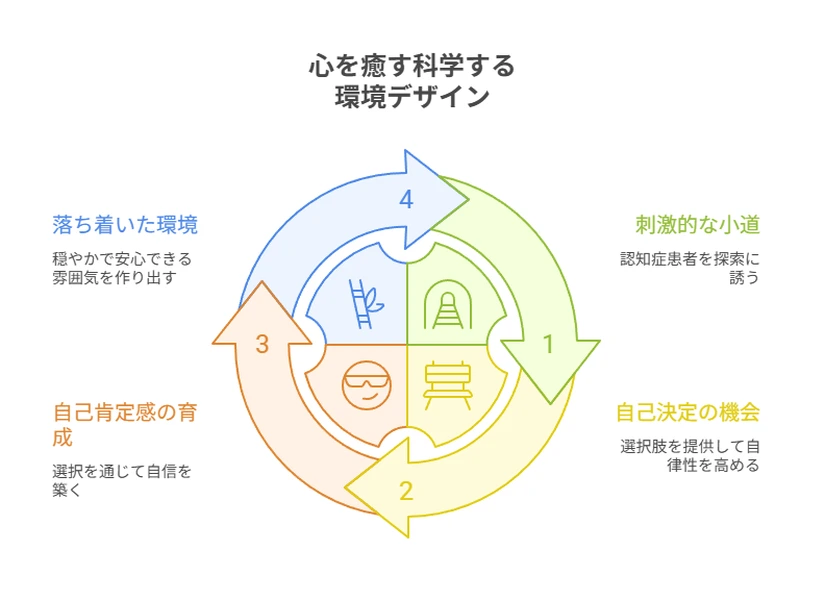

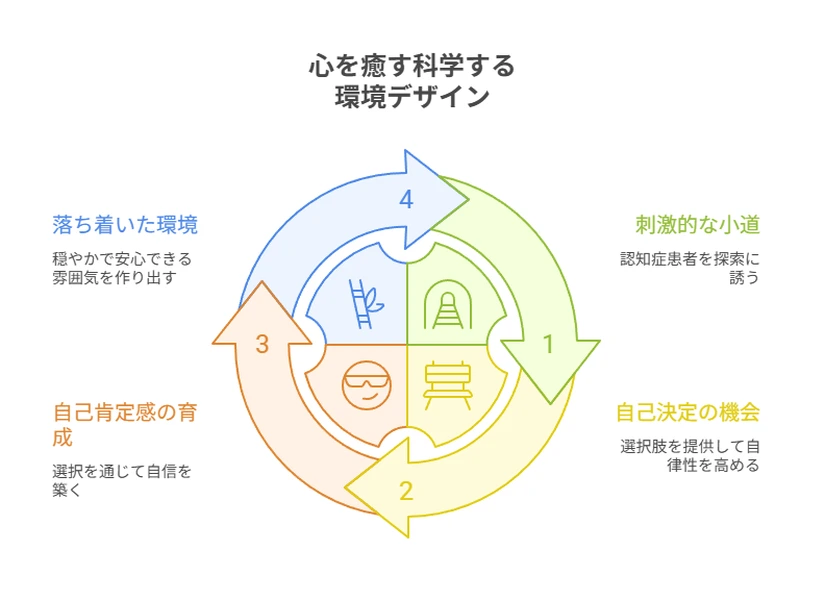

3-1. 【ハードの仕掛け】空間が心を癒す。「何となく落ち着く」を科学する環境デザイン

ホグウェイの「村」という環境は、単なるテーマパークのような模倣ではありません。

そこには、認知症の方の心を穏やかにし、持てる能力を最大限に引き出すための、科学的な工夫が満載です。

例えば、村の道はわざと少しだけ複雑に、でも必ず中央広場に戻ってこられるように設計されています。

これは、単調な一本道が「ただ歩かされている」という感覚を与え不安を煽るのに対し、角を曲がるたびに違う景色が見えることが、脳に適度な刺激を与え、「自分で探索している」という主体的な楽しみを生むからです。

これは環境心理学でいう「アフォーダンス(環境が行動を誘発する)」の考え方を応用したものです。

ドアノブが「押して」と言っているように、小道が「歩いてみて」と語りかけてくるのです。

さらに重要なのが、「自己決定の機会」が空間の至る所に埋め込まれていることです。

今日はあっちのベンチに座ろうか、カフェでお茶にするか、それともスーパーに寄ってから帰ろうか。そんな小さな「選べる」自由の積み重ねが、「自分は自分の人生の主人公である」という感覚、つまり自己肯定感を無意識のうちに育みます。

ホグウェイの空間は、そこにいるだけで心が落ち着き、その人らしさを取り戻せるように、意図的に、そして科学的にデザインされているのです。

3-2. 【ソフトの仕掛け】介護士は「名優」であれ。専門性を隠し持つ“隣人”のスキル

次に、この素晴らしい舞台で躍動する「人」の仕掛けです。

ホグウェイのスタッフは、単なる「優しいお隣さん」ではありません。

彼らは、認知症ケアに関する深い知識と技術を持ちながらも、それを決してひけらかさず、住民一人ひとりの物語に寄り添う「名優」のような存在です。

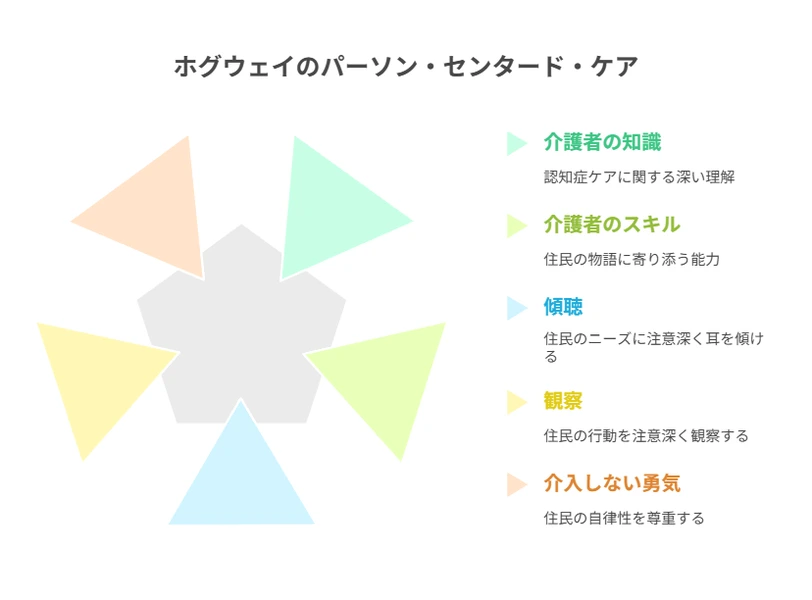

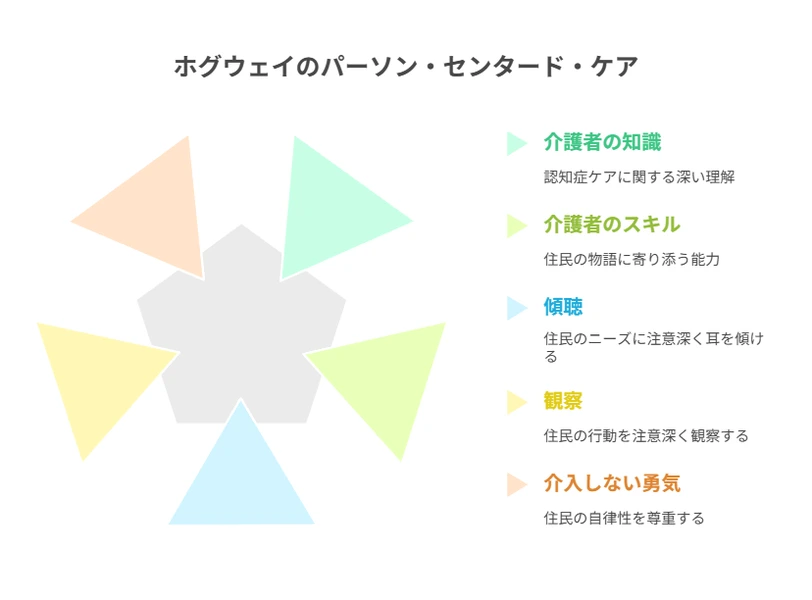

その神髄は、「パーソン・センタード・ケア」という、今や世界のスタンダードとなりつつある考え方にあります。

これは、病気の症状(できなくなったこと)に焦点を当てるのではなく、その人自身(パーソン)の人生、価値観、願いに焦点を当てるケアのこと。

目の前の人がどんな人生を歩み、何を大切にしてきたのかを深く理解し、その人だけの「正解」を、対話を通じて探し続ける。そのための傾聴力と観察力が、彼らの専門性の核となっています。

そして、その専門性が最も試されるのが、「介入しない勇気」です。

例えば、住民が少しおぼつかない手つきで、時間をかけて上着のボタンを留めようとしている時。

手伝ってしまえば5秒で終わります。でも、そこでぐっとこらえて、本人がやり遂げるまで、あるいは「手伝って」とサインを出すまではただ静かに、にこやかに見守る。

その一瞬の判断こそが、❝本人の「できる力」と「やり遂げた達成感」を奪わないため❞の、極めて高度な専門技術なのです。失敗のリスク、時間のロス。

その全てを引き受けてでも、本人の主体性を信じ抜く。

それがホグウェイのスタッフの凄みであり、我々が見習うべき姿です。

よろしければ、こちらの記事もどうぞ!

パーソンセンタードケアについて触れています。あわせて読みたい

3-3. 【哲学という仕掛け】“尊厳あるリスク”という名の挑戦状

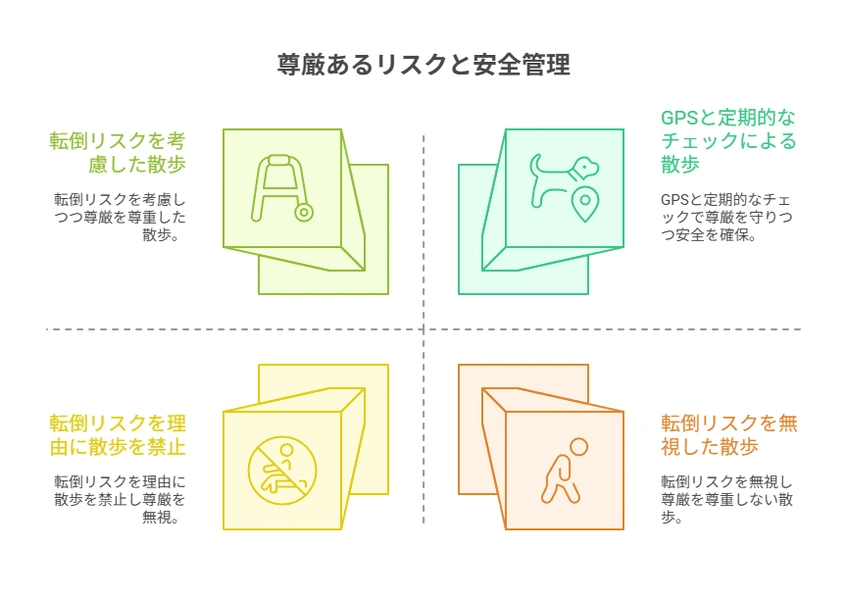

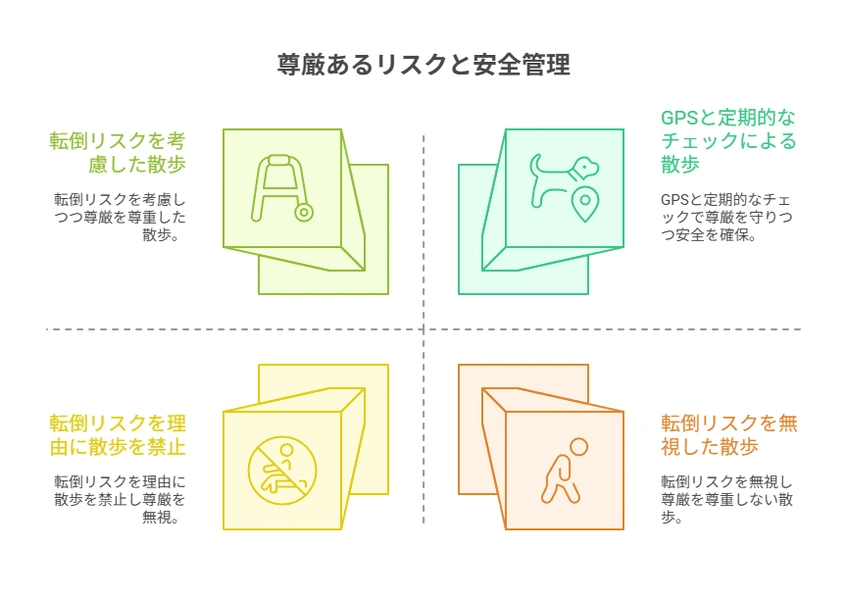

そして、これら全ての土台となっているのが、「尊厳あるリスク(Dignified Risk)」という、この村の憲法とも言うべき哲学です。

これは、「リスクをゼロにすることは、その人の尊厳をゼロにすることに繋がる」という、日本の「安全第一」主義に慣れた私たちにとって、非常に挑戦的な考え方です。

私たちは利用者の安全を願うあまり、良かれと思って、

「転倒リスクがあるから歩かせない」

「誤嚥リスクがあるから刻み食にする」

といった形で、認知症の方から様々な「挑戦する自由」や「失敗する権利」を奪ってしまいがちです。

しかし、ホグウェイは問いかけます。

「一度も転んだことのない人生と、転んでも立ち上がり、自分の足で歩き続けた人生。どちらが豊かだろうか?」と。

もちろん、これは「危険を放置する」という無責任な態度とは全く異なります。むしろ逆です。

本人が「一人で散歩に行きたい」と望んだなら、考えうるリスク(道に迷う、転ぶ、体調が悪くなる)をチームで徹底的に予測・分析し、GPSを持ってもらう、滑りにくい靴を提案する、30分おきにスタッフがさりげなく様子を見に行く、といった対策を何重にも講じる。

その上で、「いってらっしゃい、楽しんできてくださいね」とご本人を信頼して送り出す。

これは、消極的な安全管理ではなく、本人の尊厳を守るための、極めて積極的で、知的な安全管理の形なのです。

4. 具体例:僕を縛っていた「完璧な介護」という呪い

このホグウェイの哲学を知った時、僕は過去の自分の過ちを突きつけられた気がして、胸が張り裂けそうになりました。主任という立場でありながら、僕がいかに視野の狭い「管理」に囚われていたかを、思い知らされたのです。

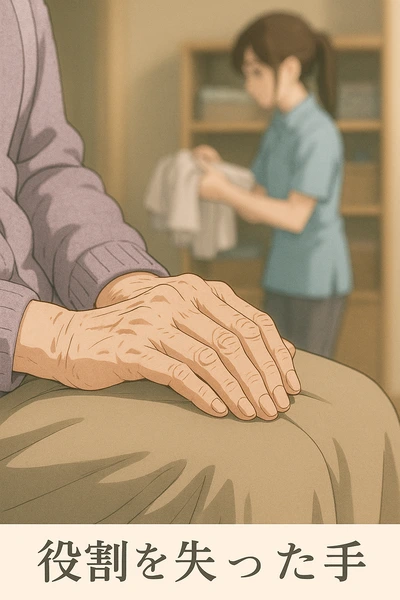

4-1. 【失敗談】洗濯物を畳みたいAさんと、それを止めた僕

僕が働いて2年目の頃、軽度の認知症があるAさんは、洗濯物を畳むのが大好きで、それが彼女の生きがいでした。

しかしある時、他の入居者さんの衣類まで畳んでしまい、ご家族から「母の服が違うタンスに入っていた」と、やんわりとしたご指摘を受けたのです。

その時、僕の頭をよぎったのは「管理しなければ」という強迫観念でした。

「間違ったらクレームになる」「他のスタッフに迷惑がかかる」「完璧な状態を維持しなければ」。

そう考えた僕は、Aさんから洗濯物たたみの仕事を取り上げ、「Aさん、いつもありがとう。でも、もう大丈夫ですよ」と、優しい言葉を装って、彼女の役割を奪ってしまいました。

結果、どうなったかといいますと…

Aさんは日中の楽しみと「自分はまだ役に立てる」という誇りを失い、ただぼんやりとテレビを眺める時間が増えました。僕は、チームの秩序を守り、「完璧な管理」をしたつもりで、Aさんという一人の人間の、かけがえのない輝きを消してしまったのです。

それはまるで、ゲームで少しバグを起こしたキャラクターを、問答無用でプログラムから削除してしまうような、あまりに一方的で、冷たい「支配」でした。

こちらからしたら、一つの小さなことだったと感じても、利用者さんからしたらとても大きな、とても大切なことだったということを実感しました。

4-2. 【解決への道】Aさんだけの「クエスト」を設計する

ホグウェイの哲学は、そんな僕に新しい視点をくれました。

「Aさんから役割を奪うのではなく、どうすればAさんが安心してその役割を全うできるか?」。

つまり、管理(マネジメント)するのではなく、その人が輝ける舞台を設計(デザイン)することこそが、僕たちの仕事ではないか、と。

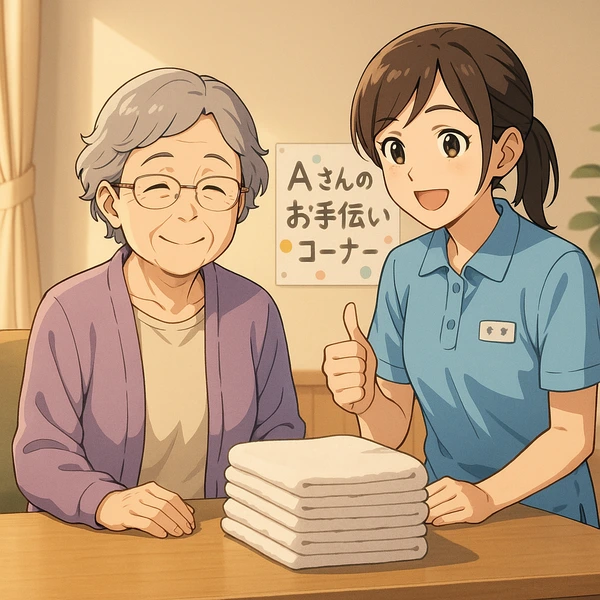

僕はチームのスタッフとすぐに話し合いました。「Aさんの笑顔を取り戻したいんだ」と。

すると、あるスタッフが「Aさん専用のコーナーを作ったらどうでしょう?」と提案してくれました。

僕たちは、リビングの陽の当たる一角に小さなテーブルと椅子を置き、「Aさんのお手伝いコーナー」と名付けました。そして、畳むための清潔なタオルを、カゴにいっぱい用意したのです。

それは、Aさんだけに与えられた、特別な「クエスト(任務)」でした。

そのコーナーを見つけた時のAさんのパッと輝いた表情を、僕は一生忘れません。

Aさんはまるで水を得た魚のように、一枚一枚、丁寧に、そして誇らしげにタオルを畳み始めました。

その姿は、僕が奪ってしまった「その人らしさ」が、確かにそこにあることを教えてくれました。

そして、そのAさんの穏やかな姿が、デイルーム全体の空気を和ませ、他の利用者さんやスタッフにも笑顔が広がっていったのです。

今回は洗濯物を畳むでしたが、洗濯物を干すことや毎朝カーテンを開ける、テーブルは拭くなど利用者さんにお願いしてみると意外と楽しそうにやってくださることって多いですよね。

❝何か一つ、環境を整えて任せてみる❞

あなたの職場でも利用者さんの笑顔が増えるかもしれませんよ!

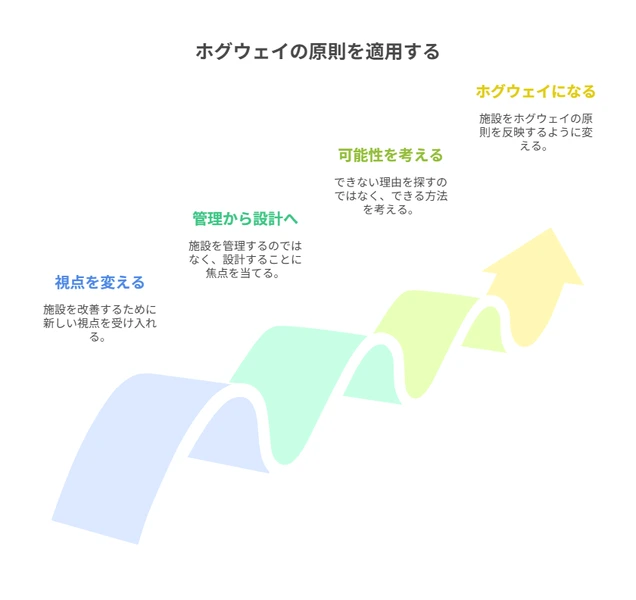

5. ホグウェイ流は「建物を真似る」ことではなく「視点を変える」こと

5-1. あなたの施設が、今日からホグウェイになるために

ここまで読んで、「でも、うちの施設にスーパーなんて作れないし…」と思った方もいるかもしれません。

でも、大丈夫です。

僕のAさんの事例が示すように、ホグウェイから学ぶべき最も重要なことは、建物をそっくり真似ることではありません。

重要なのは、私たちの「視点」を変えること。

それこそが、本質です。

- 「管理」から「設計(デザイン)」へ。

- 「できない理由」を探すのではなく、「できる方法」を考えるへ。

巨額の投資をしなくても、私たちの関わり方やチームの考え方を変えるだけで、

あなたの施設は、今日からホグウェイになることができるのです。

5-2. Q&Aで解決!現場の「でも、だって…」

ここで、現場で必ず出てくるであろう、リアルな葛藤にQ&A形式でお答えします。

6. まとめ:ホグウェイの神髄を明日への力に

それでは、今回の内容をまとめます。

- ホグウェイの成功は、「環境」「人」「哲学」という3つの仕掛けが緻密に連携した、再現性のあるシステムです。

- 最高のケアとは、高度な専門性を持ちつつも、相手の力を信じてあえて「介入しない勇気」を持つことです。

- 「尊厳あるリスク」を受け入れる覚悟が、その人らしさを守る最後の砦となります。

- 大切なのは模倣ではなく、「管理」から「設計(デザイン)」へと、あなたの現場の視点を変えることです。

ホグウェイの神髄は、私たちの仕事が、単なるお世話ではなく、人の人生の最終章を豊かに彩るクリエイティブで尊い仕事であることを教えてくれます。

7. おわりに:最高の畑は、最高の土づくりから

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

僕は趣味でベランダ菜園をやっていますが、美味しい野菜を作るには、まず何よりも「土」が大事だと痛感します。

栄養が豊富で水はけが良く、ふかふかの土。

そういう良い土壌を作らないと、どんなに立派な苗を植えても、元気に育ってくれません。

これって、介護の現場も全く同じかもしれません。

立派な建物や最新の機器という「苗」があっても、スタッフ間の信頼関係やケアに対する哲学という「土」がしっかりしていないと、決して良いケアは育たない。

僕がAさんの役割を奪ってしまった時、うちの施設の「土」はカチコチだったのでしょう。

ホグウェイは、この「土」を、何年もかけて丁寧に作り上げてきました。

だからこそ、あんなにも素晴らしいケア(野菜)が育っているのです。

僕も、自分の持ち場で、業務フローの改善や新人教育を通じて、最高の土づくりを目指していきたいと思います。

さて、シリーズ第2回はここまでです。

次回、最終回となる第3回では、『なぜオランダの「ホグウェイ」は日本の介護で難しい?認知症ケアを変える小さな一歩』と題して、この素晴らしい哲学を、日本の制度や文化の中でどう実現していくか、さらに具体的な話に進んでいきたいと思います。

次の記事も楽しんでいただけたら嬉しいです。

どうぞお楽しみに!

[【第3回】なぜオランダの「ホグウェイ」は日本の介護で難しい?認知症ケアを変える小さな一歩]

あわせて読みたい

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。 [Xのアカウントはこちら]

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。 [noteのページはこちら]

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!