1. はじめに:理想の地図を手に、僕たちの「畑」を耕し始めよう

1-1. これまでの旅の振り返り

こんにちは!介護とITで現場をラクにする介護福祉士のやなぎです。

3回にわたるこの長い旅も、いよいよ最終回です。

第1回で、私たちはオランダの「ホグウェイ」という、常識を覆す希望の地図を発見しました。

そして第2回では、その成功が魔法ではなく、「環境・人・哲学」という緻密な設計図に基づいていることを学びました。

最終回となる今回は、その地図と設計図を手に、

日本の介護現場という僕たちが今まさに立っているこの場所を豊かに耕していくための

❝具体的ですぐに使える「道具箱」❞を皆さんと共有したいと思います。

1-2. この記事であなたが得られること

この記事を最後まで読めば、あなたは…

- ホグウェイの理念を、今の日本の厳しい現場で実践するための、明日から使える具体的なヒントと、挑戦する勇気が手に入ります。

- 理想と現実のギャップに悩むのは自分だけではないと知り、同じ志を持つ全国の仲間の存在に気づき、孤独感が和らぎます。

- 介護の未来は、誰かが変えてくれるのを待つのではなく、私たち現場の一人ひとりの小さな選択の積み重ねで創り出せるという、揺るぎない確信が持てるはずです。

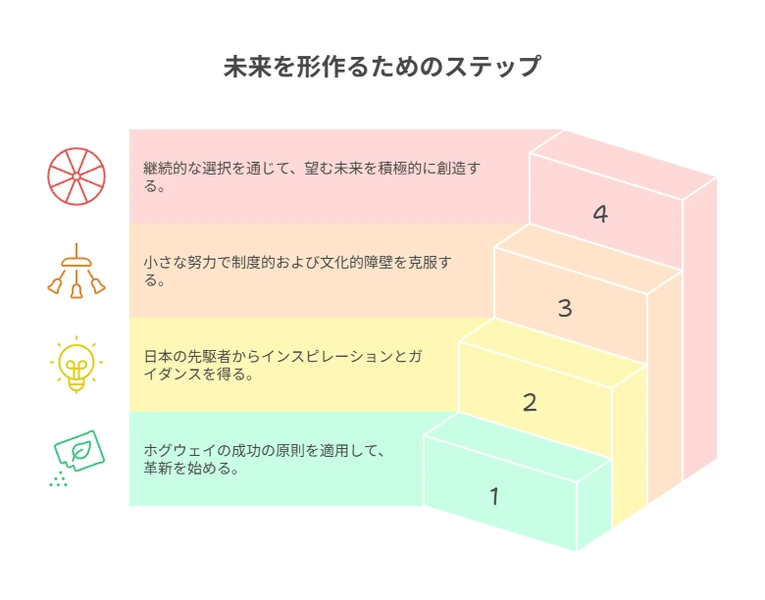

2. 結論:ホグウェイを丸ごと真似るのではなく、その成功の「種」を私たちの畑で育てよう

2-1. 建物を真似るのではなく、その考え方を私たちの土壌に合わせる

先に、この旅の最も重要な結論からお伝えしますね。

法律も、介護保険制度も、そして「世間体」を重んじる文化も違う日本で、ホグウェイの建物を丸ごとコピーすることは不可能です。

そして、その必要もありません。

私たちが本当に目指すべきは、彼らの成功の根幹にある「人は最期まで成長できる」という人間への信頼、その哲学という「種」を、日本の介護現場という私たちの畑にまき、私たちの土壌(文化や制度)に合った水や光(工夫や連携)を与え、私たちだけの新しい花を咲かせることです。

2-2. 鍵は「大きな仕組みへの挑戦」と「日々の小さな工夫」を両立させること

そのために必要なのは、二つの異なるアプローチを、車の両輪のように同時に回し続けることです。

- 施設のルールや人員配置基準、社会の偏見といった、簡単には変えられないものに粘り強く働きかける「大きな挑戦」

- 目の前の一人との関わり方や、自分の言葉遣いを今日から変えるといった「日々の小さな工夫」

このどちらか一方だけでは、未来は決して変わりません。

大きな理想を語りながら、足元の一歩を踏み出す。

この両方を諦めずに、粘り強く続けること。それこそが、未来を描く唯一の道筋なのです。

3. 日本の介護現場を取り巻く「光」「影」「壁」

その道筋を考えるために、まずは私たちが立っている場所を、良い面も悪い面もすべて含めて、正確に知る必要があります。

3-1. 【光】すでに始まっている日本の挑戦者たち

「どうせ日本じゃ無理だ」と諦めるのはまだ早いのです。

実は、ホグウェイの哲学と深く共鳴するような素晴らしい実践が、すでに日本のあちこちで静かに、力強く始まっています。

例えば、神奈川県にある「あおいけあ」さん。

ここでは、認知症のお年寄りが当たり前のように地域に出て、子どもたちと駄菓子屋で交流し、時にはスタッフと一緒に居酒屋へ行く風景すらあります。

「認知症の人が地域で暮らすのは“非日常”ではなく“日常”」

彼らは、制度の制約の中で「できない理由を探すプロ」になるのではなく、「どうすればできるかを考えるプロ」であろうと覚悟を決めています。

彼らのような挑戦者たちの存在は、私たちにとって何より大きな希望の光です。

3-2. 【影】ホグウェイ自身が抱える倫理的ジレンマ

しかし、ホグウェイのような先進的な取り組みを手放しで絶賛するだけでは、私たちの思考は深まりません。

私たちは、その「影」の部分、つまり倫理的なジレンマにも、誠実に向き合う必要があります。

最も大きな批判の一つに、「作られた村は、本人を尊重しているように見えて、実は“優しい嘘”で欺いているのではないか?」という問いがあります。

本人は自由に買い物をしているつもりでも、実は店員は専門職で、お金のやり取りも形式だけ…

これは、本人の自己決定権を本当に尊重していると言えるのか。

この問いに絶対的な正解はありません。

しかし、「本人の幸福」と「完全な真実」が両立しない時、私たちは何を優先すべきか。

この「影」を議論すること自体が、私たちのケアを単なる作業から人間的な営みへと深化させてくれるはずです。

3-3. 【壁】私たちの前に立ちはだかる、見えない障壁

そして、日本の現場で働く私たちが日々肌で感じている、高く、分厚い「壁」の存在です。

- 制度の壁:

「居室は個室でなければならない」「介護職員と利用者の比率は3:1以上」といった基準は、利用者の安全とプライバシーを守るために作られました。

しかし、その基準がホグウェイのような、複数の入居者がリビングを共有し、スタッフが柔軟に動く「家庭的なケア」の実現を、結果として阻んでいる側面はないでしょうか。 - 文化の壁:

これが最も根深く、厄介な壁かもしれません。

「失敗は許されない」「転倒は、施設の責任問題である」という過剰なまでの安全志向。そして、何かあった時に家族や行政から厳しく追及されることを恐れるあまり、挑戦する前から諦めてしまう現場の「空気」。

この見えない壁が、スタッフ一人ひとりの「もっと良くしたい」という熱意を、静かに、しかし確実に蝕んでいきます。

4. 具体例:僕が挑んだ、たった一つの「壁」

僕自身、この「文化の壁」に、ほんの少しだけ風穴を開けようと挑んで、見事に砕け散った苦い経験があります。

4-1. 【失敗談】「私服勤務デー」提案と、砕け散った日

僕が利用者さんとの距離の縮め方に悩んでいた頃、ホグウェイのスタッフが私服で働くことに深く感銘を受け、利用者さんとの心理的な距離を縮めるために「週に一度、私服で勤務する日を作りませんか?」と会議で提案しました。

しかし、返ってきたのは、予想以上に厳しい言葉の数々でした。「誰が職員か分からなくなって、緊急時の指示系統が乱れる」「制服は、感染対策や動きやすさの面で職員を守る意味もある」「何より、利用者さんやご家族に、規律が緩んでいるという印象を与えかねない」。

僕は、一つひとつが正論である「壁」の前に、何も言い返すことができず、その提案はあっけなく却下されました。

我ながら目的を見誤った浅はかな提案だったなと今では思います笑

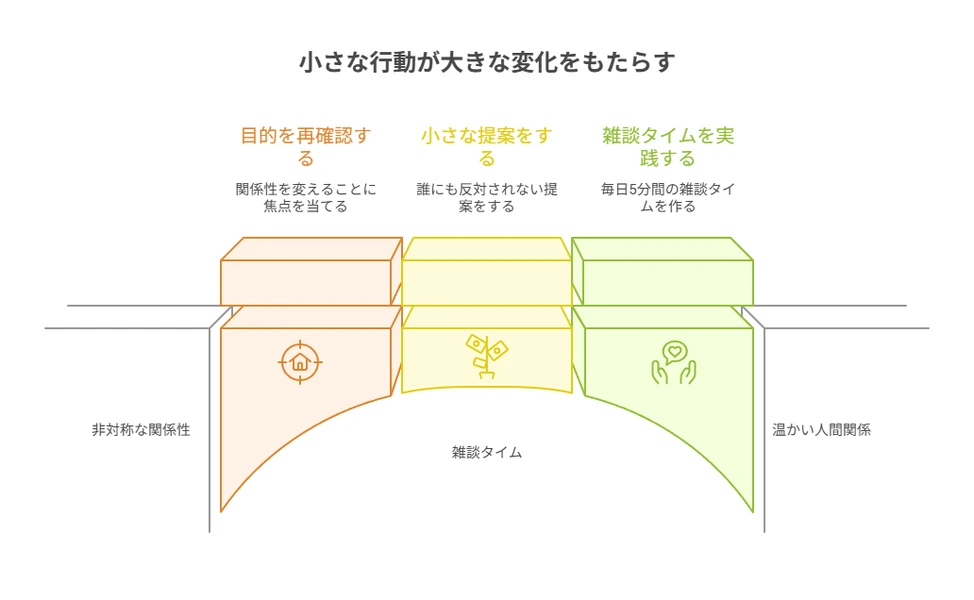

4-2. 【解決への道】目的は「服装」ではなく「関係性」

提案が却下され、自室で落ち込んでいた僕ですが、ふと考え直しました。

「僕が本当に変えたかったのは、服装という“形”だっただろうか?」と。

いや、僕が変えたかったのは、制服によって無意識に生まれる「介護する側とされる側」という、一方的で非対称な関係性だったはずだ。

目的を再確認した僕は、もっと小さな、誰にも反対されないであろう提案に切り替えました。

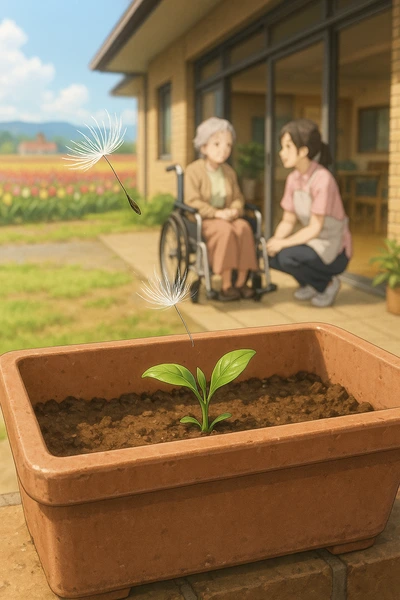

それは、「どんなに忙しくても、利用者さんと一緒にお茶を飲む時間を、意識して1日5分だけ作る」という、ごくささやかな取り組みでした。記録も報告も義務付けない、ただの「雑談タイム」です。

この小さな実践は、フロアの空気感を確実に、少しずつ変えていきました。

業務連絡ではない、ただの「雑談」が、利用者さんとスタッフの間に温かい人間関係を育み、結果として、利用者さんの笑顔が増え、スタッフのストレスも軽減されていったのです。

「こんな話をしてくれた」と職員間でのコミュニケーションが増え、「実は冷たいお茶の方が好きなんだって!」「子供には言ってないけど、最近は絵を描くのが趣味だったの」などなど…利用者さんの笑顔に繋がる話をたくさん聞く機会が増えて、情報を共有していくことでケアの質も上がっていくのを実感しました。

大きな壁に正面から挑んで砕け散るのではなく、壁の小さな隙間から、一本の光を差し込むこと。

それが、僕が見つけた現実的で、確かな希望の一歩でした。

5. 明日からできる、「私たちのマイクロ・ホグウェイ」

ホグウェイの壮大な村を、明日から作ることはできません。

でも、その成功の「種」を、私たちの現場にまき、小さな芽を育てる「マイクロ・ホグウェイ」は、今日からでも始められます。

5-1. あなたの持ち場でホグウェイの「種」をまく3つのヒント

- ①「役割」をプレゼントする:

在宅でも施設でも、「食後のテーブル拭き係」「新聞を各部屋に配る配達員の先生」「観葉植物の水やり担当大臣」など、その人が少しだけ誇らしい気持ちになれる、ユニークで小さな役割を、もう一度探してみませんか?

役割は、人に❝自信と生きがい❞という最高の栄養を与えます。 - ②「環境」に魔法をかける:

いつもの無機質な廊下を「ひだまり通り」と名付け、手作りの看板を立ててみる。

食堂に、達筆な利用者さんに書いてもらった「本日のおしながき」を飾ってみる。

コストをかけなくても、ほんの少しの遊び心と工夫で、無機質な空間は温かい「暮らしの場」に変わります。 - ③「言葉」を変える:

「オムツ交換してあげますね」を「さっぱりするように、きれいなオムツにしませんか?」に。「危ないからダメですよ」を「こうしたら安全にできますよ。一緒にやってみましょう」に。

私たちの言葉が変われば、ケアは「作業」から「協働」に変わり、利用者さんとの関係性が変わります。

5-2. Q&Aで答える!未来への最後の問い

6. まとめ:未来を描くのは、いつだって現場の僕らだ

- ホグウェイの建物を真似るのではなく、その成功の「種」を、私たちの現場にまくことから始めましょう。

- 日本にも、すでに素晴らしい花を咲かせている挑戦者たちがいます。

その光に学び、勇気をもらいましょう。 - 制度や文化という高く分厚い壁も、日々の小さな工夫という光で、照らすことはできる。

- 未来は、誰かが与えてくれるものではない。

私たち自身が、今日この場所から、小さな選択を積み重ねて描いていくものなのです。

7. おわりに:僕のITスキルと、あなたの専門性で

3回にわたる長い旅にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

僕は介護福祉士であると同時に、ITツールを使って業務改善を考えるのが大好きな、少し?変わった介護士です。

例えば、最新の見守りセンサーを導入して、夜間の巡回業務の負担を減らす。

そうして生まれた貴重な時間と心の余裕で、利用者さんとじっくり話す時間を作る。

そんな、テクノロジーと人の温かさが美しく融合した未来を描いています。

この記事を読んでくださっているあなたには、あなただけの専門性という、かけがえのない「種」があるはずです。

・看護師としての医学的知識があれば、安全と挑戦の最適なバランスを見つけられるかもしれません。

・リハビリ専門職としての身体機能への深い理解があれば、その人が輝ける新しい役割をデザインできるでしょう。

・調理師としての食の知恵があれば、食事を「栄養摂取」から「人生の楽しみ」へと変える魔法をかけられます。

・ケアマネジャーなら、本人の「やりたい」を叶えるための、創造的なケアプランを描けるはずです。

・施設の清掃や環境整備のスタッフなら、誰もが心地よく過ごせる、温かい「暮らしの場」を演出するプロフェッショナルです。

・そして何より、介護士としての、日々のケアを最前線で実践する誰にも真似できない観察眼と共感力。

それこそが、すべてのケアの土台になります。

そして、専門性とは、なにも仕事の資格だけではありません。

あなたの趣味や、これまで生きてきた中で夢中になったこと。それら全てが、誰かの心を動かす、かけがえのない「種」になります。

・ゲームが好きなら、利用者さんと一緒に楽しめる簡単なパズルゲームや、昔懐かしいテレビゲーム大会を企画できるかもしれません。それは最高の認知機能訓練になります。

・写真が趣味なら、利用者さんの最高の笑顔を撮る「写真館」を開けます。その一枚が、ご本人やご家族の一生の宝物になるかもしれません。

・イラストが得意なら、利用者さん一人ひとりの似顔絵を描いて、居室の表札にしませんか?温かいイラストは、無機質なドアを「我が家」の入り口に変えてくれます。

・菜園が趣味なら、施設の片隅に小さな畑を作り、花や野菜を育てるクラブを発足できるでしょう。土に触れることは、心を癒す最高の園芸療法です。

・音楽や楽器が得意なら、小さな演奏会を開いたり、みんなで歌う会を主催したり。音楽は、言葉を超えて人と人とを繋ぎます。

・絵を描くことや手芸が好きなら、アート活動の先生になれます。作品を完成させる喜びは、何よりの生きがいに繋がります。利用者さんの中にも手芸が得意な方は結構いますよね。

それぞれの専門性、そして趣味や特技という名の「種」を持ち寄れば、

日本版のホグウェイは、きっとオランダの本家も驚くような、もっと多様で、もっと面白く、もっと温かい、素晴らしい「大農園」になるはずです。

この連載が、そのための小さな一歩となることを、心から願っています。

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!