こんにちは!

元ITエンジニアで現役介護福祉士のやなぎです。

「ヒヤッ」「ハッ」とした出来事の後、気持ちが落ち着かない中で書くヒヤリハット報告書。

「客観的に書かないと…」

「再発防止策を考えなきゃ…」

そう思えば思うほど、時間がかかってしまったり、精神的に負担になったりすることありますよね。

もし、そんな報告書作成の負担を劇的に軽くできる無料のツールがあるとしたら、試してみたいと思いませんか?

今回は、Googleの最新AIツール「Opal」を使って私が作成した、ヒヤリハット報告書の作成から、学びやチームでの改善案までを自動で作成してくれるアプリを、その使い方と合わせてご紹介したいと思います。

無料で、Googleアカウントさえあればだれでも利用可能ですよ💡

こんな方におすすめの記事です

- ヒヤリハット報告書(インシデントレポート)を書くのが苦手で、いつも時間がかかってしまう

- 報告書の「再発防止策」を考えるのが、正直一番しんどい…

- AIに興味はあるけど、何から使えばいいか分からない

- 日々の介護記録や申し送りの業務を少しでも効率化して、心に余裕を持ちたい

1.このアプリが解決する、介護現場の3つの悩み

「報告書、苦手だな…」と感じる背景には、共通の悩みがあります。

このアプリは、そんな現場のリアルな課題を解決するために作りました。

悩み①:「何から書けばいいか分からない…」→ 客観的な文章を自動生成!

ヒヤッとした直後は、頭が真っ白になることも。

このアプリなら、簡単なメモを入力するだけでAIが客観的な文章にまとめてくれるので、冷静に事実を整理できます。

悩み②:「報告書に時間がかかりすぎる…」→ 圧倒的な時間短縮!

テンプレートを探したり、言い回しを考えたりする時間はもう必要ありません。

AIが作った下書きを修正するだけなので、報告書作成の時間を大幅に短縮。

その分、本来のケア業務に集中できます。

悩み③:「報告して終わりになっている…」→ 次に繋がる「学び」まで提供!

このアプリの最大の特長は、ただ報告書を作るだけではないこと。

「なぜ起きたのか?」「チームでどう活かすか?」という、介護の質を高めるための具体的なヒントまで自動で提案。あなたの「ヒヤリ」を、チーム全体の成長に変えます。

2.このアプリでできること

今回ご紹介する「ヒヤリハット報告書+学びと改善アプリ」は、あなたが入力した簡単なメモを基に、AIが以下の4つを自動で生成してくれるツールです。

- 客観的で分かりやすい報告書の下書き

- 個人の学びと振り返りを促すヒント

- 具体的な次のアクション(チェックリストや研修テーマ案)

- チームで話し合うための会議アジェンダ案

ただ報告書を作るだけでなく、その経験を個人の成長とチーム全体の安全意識向上に繋げられるのが、このアプリの最大の特長です。

【コラム】私がこのアプリを作った理由

実は私自身、ヒヤリハット報告書が大の苦手でした。

特に残業中に一人でPCに向かい、「再発防止策…再発防止策…」と頭を抱えていた時間は、今思い出しても辛いものです。

「この考える時間だけでも、誰か手伝ってくれたら…」そんな思いから、このアプリは生まれました。

日々の業務改善に少しでも役立てば幸いです。

3.専門知識は不要!たった3ステップの簡単な使い方

使い方はとてもシンプルです。パソコンが苦手な方でも全く問題ありません。

ステップ1:入力用テンプレートにメモを書く

まず、報告したい内容を専用のテンプレートに書き出します。

テンプレートに沿って、見たまま入力するだけなので簡単です。

この一手間が、AIに正確な情報を伝え、個人情報を守るために非常に重要です。

▼入力用テンプレート

ヒヤリハット報告書アプリ 入力用テンプレート

============================================================

【使い方】

1. 以下の「--- (ここからコピー) ---」から「--- (ここまでコピー) ---」までをコピーします。

2. メモ帳などに貼り付け、各項目を埋めます。

3. 埋め終わったら、その全文をコピーしてOpalアプリの入力欄に貼り付けてください。

【最重要】個人情報保護のため、氏名などの個人が特定できる情報は絶対に入力しないでください。

--- (ここからコピー) ---

* 発生日時:

* 発生場所:

* 関係者:

* どのような状況で:

* 何が起こったか(ヒヤリとしたこと):

--- (ここまでコピー) ---

【ポイント】

「関係者」の欄には、「田中太郎様」のように個人名を書くのではなく、「80代男性、車椅子使用」のように、個人が特定できない形で記入してください。

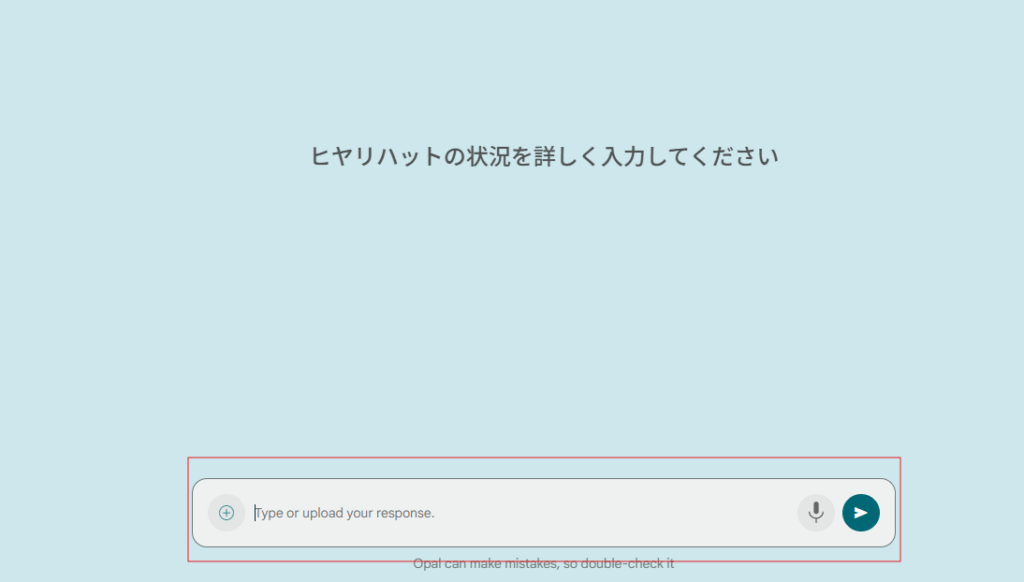

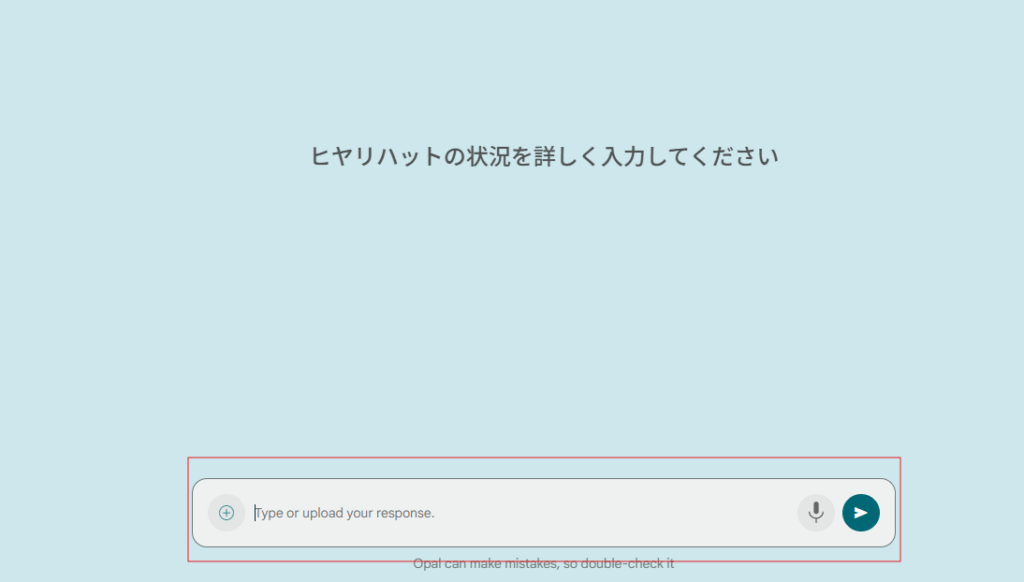

ステップ2:アプリにアクセスして、メモを貼り付ける

次に、以下のリンクからアプリにアクセスします。リンクをクリックして、コピーしたメモを貼り付けるだけ。

面倒な会員登録や、難しい設定は一切ありません。

⇩ヒヤリハット報告書+学びと改善ツールはこちらのボタンから⇩

※このアプリはGoogle Opalで作成されているため、利用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。

アプリが開いたら、入力欄に、ステップ1で作成したメモをそのまま貼り付けて実行してください。

ステップ3:AIが生成したレポートを確認・活用する

実行すると、AIが数秒でレポート全体を生成してくれます。

【入力例】

* 発生日時: 2025年10月15日 10:30頃

* 発生場所: デイルーム

* 関係者: 利用者様C氏(80代男性、片麻痺あり)

* どのような状況で: 車椅子からソファへ移乗しようとしていた。

* 何が起こったか(ヒヤリとしたこと): 車椅子のブレーキがかかっていなかったため、移乗中に車椅子が後ろに動き、C氏がバランスを崩した。職員がすぐに支えたため、転倒には至らなかった。

【AIによる出力結果の全体像】

【ヒヤリハット報告書(下書き)】

- 発生日時: 2025年10月15日 10:30頃

- 発生場所: デイルーム

- 関係者: 利用者様C氏(80代男性、片麻痺あり)

- 状況の概要(客観的事実): 利用者様C氏が車椅子からソファへ移乗しようとした際、車椅子のブレーキが未施錠だったため車体が後退し、バランスを崩す事態となった。介助職員が即座に支持し、転倒には至らなかった。

- ヒヤリとした内容: 移乗介助の基本であるブレーキ確認が徹底されておらず、重大な転倒事故に繋がる可能性があった。

- 考えられる直接的な原因: 介助職員による、移乗前の車椅子ブレーキの確認不足。

- 再発防止策(提案): 移乗介助時は、必ずブレーキ施錠を指差し・声出し確認する手順をチーム全体で徹底する。

【💡この事例からの学びと振り返り】

- ワンポイント知識: 移乗介助の基本は、まず環境を整えることです。車椅子のブレーキ確認は、利用者様の安全を守るための生命線と言えます。どんなに慣れた作業でも、一つ一つの手順を省略しないことが重要です。

- 振り返りの質問:

- なぜブレーキの確認を忘れてしまったのか、その時の状況(急いでいた、他のことに気を取られていたなど)を具体的に振り返ってみましょう。

- 今後、確認を「無意識の習慣」にするために、個人として・チームとしてできる工夫はありますか?

【▶️次のアクション提案】

- 確認チェックリスト案: 移乗介助を行う前に、以下の項目を必ずチェックする習慣をつけましょう。 □ 車椅子のブレーキは、両輪とも確実にかかっているか?(指差し・声出し確認) □ 利用者様ご本人に、これから移乗することを伝えたか? □ 車椅子と移乗先の間に、隙間や段差はないか? □ 床に滑りやすいものはないか?

【チームで考えよう:ミニケース会議のアジェンダ案】

- 開会・目的の共有(5分)

- 今回の移乗ヒヤリハット事例を振り返り、チーム全体の安全意識を高める。

- 事例の共有と事実確認(10分)

- C様の移乗時に発生したヒヤリハットについて、事実関係に相違がないか確認しましょう。

- 根本原因のブレインストーミング(15分)

- なぜ車椅子のブレーキが未確認だったのか?その背景にあるチームの習慣や環境(忙しさ、声かけ不足、慣れによる油断など)について話し合いましょう。

- チームとしての再発防止策の決定(15分)

- 「声出し・指差し確認の徹底」を、いつから、どのようにチーム全体で実施するか具体的なアクションプランを決定しましょう。

- まとめと共有(5分)

- 決定事項を再確認し、各自の役割を明確にします。

あとは、この内容を元に必要な箇所を修正・追記すれば、報告書の完成です。

4.【最重要】ご利用にあたってのお願い

このアプリは非常に便利ですが、安全に使うために、以下の点だけは必ずお守りください。

- 個人情報は絶対に入力しない

AIはインターネット上のサーバーで動いています。

利用者様や職員の氏名など、個人が特定できる情報は絶対に入力しないでください。 - AIの生成内容は必ず自分で確認する

AIが生成するのは、あくまで「下書き」と「提案」です。

必ずご自身の目で事実確認と修正を行い、最終的な責任を持ってご活用ください。

5.よくある質問(FAQ)

6.まとめ

今回は、ヒヤリハヤット報告書の作成を劇的に効率化し、さらにチームの成長にも繋がるAIアプリをご紹介しました。

このツールが、日々の業務を頑張られているあなたの負担を少しでも軽くし、より良いケアに繋がる一助となれば、幸いです。

介護現場の働き方改革の第一歩として、ぜひブックマークしてご活用ください。

⇩よければこちらもご覧ください⇩【GoogleopalのAIツール一覧です】

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!