1. はじめに:BPSDは「困った行動」ではなく、ご本人の「心の叫び」です

こんにちは!介護福祉士のやなぎです。

特養で主任として働きながら、介護とITで現場をラクにする活動をしています。

僕も新人時代、利用者さんの予測不能な言動に何度も頭を抱え、「自分のケアは間違っているんじゃないか…」と無力感に苛まれた経験があるんですよね。

この記事を読んでくださっているあなたも、もしかしたら同じような悩みを抱えているかもしれません。

- 「穏やかだったはずなのに、どうして急に怒り出すんだろう?」

- 「何度も同じことを訴えられるけど、どう対応すればいいかわからない…」

- 「一生懸命ケアしているのに、拒否されてしまうと、心が折れそうになる…」

認知症の方が見せる、不可解に思える行動や言動。

これらは❝BPSD(行動・心理症状)❞と呼ばれますが、決して「困らせるための行動」ではないんです。

あれは、言葉でうまく伝えられないご本人の、切実な「心の叫び」なんですよね。

このBPSDの対応って、本当に難しいです。

でも、大丈夫です。

この記事を最後まで読めば、あなたの悩みはきっと軽くなります。

なぜなら、この記事では以下のことが得られるからです。

★この記事であなたが得られること

- BPSDが起こる本当の理由が、畑の土壌を理解するようにスッと腑に落ちます。

- 症状別の具体的な対応方法がわかり、明日からのケアに自信が持てるようになります。

- 介護をするあなた自身の心の負担を軽くするための、具体的なヒントが見つかります。

僕の失敗談も成功談も全部お話しします。

もう一人で悩まないでください。一緒に、BPSDというメッセージを読み解く旅に出かけましょう。

2. 結論:BPSD対応の鍵は「なぜ?」を探る探偵になること

先に結論からお伝えしちゃいますね。

BPSDへの対応で最も大切なことは、❝「行動を止める」警察官になるのではなく、「理由を探る」探偵になること❞です。

僕たちは、目の前で起きる不可解な行動(例えば、大声を出す、徘徊するなど)を、つい「問題行動」と捉えて、「やめさせなきゃ」と考えてしまいがちです。でも、その瞬間、僕たちはご本人と対立する警察官のような存在になってしまうんですよね。

そうじゃないんです。

BPSDは、ご本人が言葉にできない「苦痛」や「不安」、「願い」を、行動や言動で表現しているSOSサインです。

僕たちの役割は、その行動の裏に隠された「なぜ?」をご本人の立場に立って探る「探偵」になることなんです。

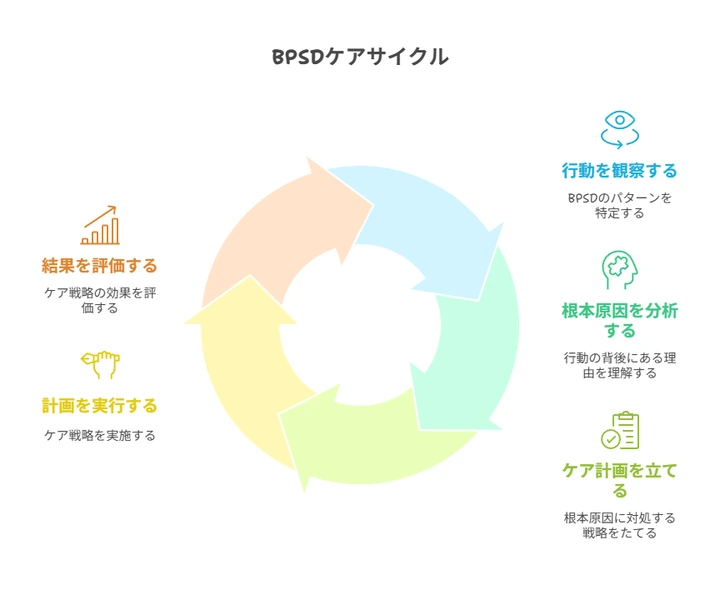

そのために有効な思考法が「観察→分析→計画→実行→評価」というサイクルです。

これはPDCAサイクルとも呼ばれますが、難しく考えなくて大丈夫です。

- (観察): いつ、どこで、誰といる時に、どんな状況でそのBPSDが起きるんだろう?

とアンテナを張ってよく見る。 - (分析): 観察した情報から「もしかして、〇〇が原因かな?」と仮説を立てる。

- (計画): その仮説に基づいて「じゃあ、次は〇〇してみよう」とケアの計画を立てる。

- (実行): 計画したケアを試してみる。

- (評価): やってみてどうだったか?ご本人の反応は?と振り返り、次の計画に繋げる。

このサイクルを回すこと。

それが探偵の仕事です。

僕は趣味でベランダ菜園をやっているのですが、なんだか似ているんですよね。

作物の元気がなかった時、作物を直接揺さぶっても意味がない。

大切なのは、土が乾いていないか、日当たりはどうか、虫はついていないかと、作物が根を張る「土壌」を観察すること。

BPSDも同じで、ご本人が根を張る「心と身体、そして環境」という土壌に、何か問題が起きていないかを探ることが、解決への唯一の道なんです。

この視点さえ持てれば、あなたのBPSDへの向き合い方は劇的に変わりますよ。

3. BPSDという名の「メッセージ」を読み解く

3-1. BPSDの正体とは? – 問題行動の畑に隠された「根っこ」を見つける

さて、それではもう少し、BPSDの正体について深掘りしていきましょうか。

BPSDは、❝認知症の中核症状(記憶障害、見当識障害など)❞に付随して現れる症状のことで、ご本人の性格や、周りの環境、人間関係などが複雑に絡み合って生じます。決して、ご本人が「わざと」やっているわけではないんですよね。

先ほどの畑の例えで言うと、作物が枯れてしまう(BPSDが現れる)のは、作物が悪いわけじゃない。

その作物が育つための土壌、つまり「環境」や「心身の状態」に何か原因が隠されているんです。

僕たちの仕事は、その土壌を丁寧に調べて、隠された「根っこ」を見つけ出すことです。

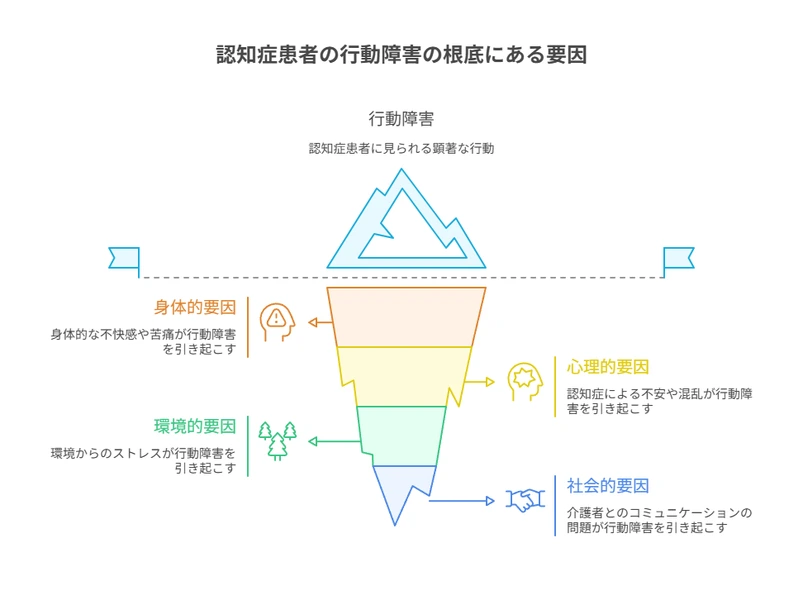

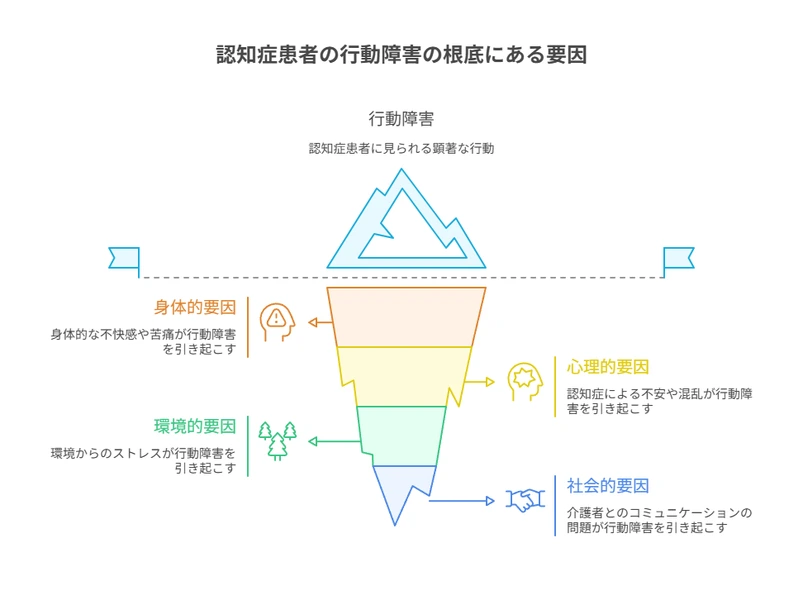

その根っことなる原因は、❝大きく分けて4つのカテゴリーに分類できる❞ことがわかっています。

この4つの視点を持つだけで、あなたの「探偵」としての分析力は格段にアップしますよ。

3-2. なぜBPSDは起こるのか?4つの原因を徹底分析

BPSDの引き金となる「根っこ」は、主に以下の4つに分けられます。

ご本人の様子を思い浮かべながら読んでみてください。

- 身体的要因(体の不調や苦痛)

言葉で「お腹が痛い」「体がだるい」と伝えられない時、その不快感がBPSDとして現れることは非常に多いです。- 便秘:お腹が張って苦しいのに、その原因がわからない。結果、不穏になったり、落ち着きなく歩き回ったりする。

- 痛み:腰痛、歯痛、頭痛など、どこかに痛みがある。触れられるのを嫌がって介護拒否に繋がることも。

- 脱水:喉が渇いている感覚がわからず、体内の水分が不足している。だるさから活気がなくなり、食事を拒否することも。

- 薬の副作用:薬が効きすぎて眠気が強かったり、逆に興奮状態になったりする。

- その他:発熱、かゆみ、頻尿、残尿感など、あらゆる身体の不快感が原因になり得ます。

- 心理的要因(心の不安や苦しみ)

認知症による記憶障害や見当識障害は、ご本人にとって計り知れない不安や混乱をもたらします。- 不安・恐怖:「ここはどこ?」「あなたは誰?」という状況は、まるで知らない場所に一人で放り出されたようなもの。不安や恐怖から、大声を出したり、攻撃的になったりすることがあります。

- 孤独感:周りの会話についていけず、疎外感を感じる。誰にも理解してもらえないという孤独感。

- 役割の喪失:「自分は何もできなくなった」「誰の役にも立っていない」という無力感や自尊心の低下。

- 失敗体験の繰り返し:トイレの場所がわからず失禁してしまった、言おうとした言葉が出てこなかったなど、失敗体験が続くと自信を失い、ふさぎ込んでしまうことがあります。

- 環境的要因(周りの環境からのストレス)

私たちは無意識に環境に適応していますが、認知症の方は環境の変化にとても敏感です。- 騒音・刺激の多さ:テレビの音が大きすぎる、周りの話し声がうるさい、人が多すぎて落ち着かないなど。情報処理が追いつかず、混乱してしまう。

- 不適切な照明:暗すぎて不安になったり、逆に明るすぎて落ち着かなかったりする。西日が眩しいなども不快感の原因に。

- 慣れない場所・人:施設の新しい部屋、馴染みのない職員、席替えなど、ちょっとした変化が大きなストレスになる。

- わかりにくい環境:トイレの場所がわかりにくい、自分の部屋がどこか見つけられないなど、環境が不親切だと混乱し、不安に繋がります。

- 社会的要因(人間関係やコミュニケーションの問題)

私たち介護者との関わり方そのものが、BPSDの引き金になることも少なくありません。- 不適切なコミュニケーション:早口で話す、命令口調、子供扱いする、行動を急かすなど。ご本人の自尊心を傷つけ、反発や拒否に繋がります。

- 過干渉・過保護:本人ができることまで手伝ってしまうと、役割を奪い、無力感を強めてしまう。

- 人間関係のトラブル:他の利用者さんとの相性が悪い、スタッフとの信頼関係が築けていないなど。

これらの4つの要因は、単独ではなく、いくつもが複雑に絡み合ってBPSDを引き起こします。

だからこそ、多角的な視点で「なぜ?」を探ることが大切なんですよね。

3-3. 私の失敗談:良かれと思った声かけが、火に油を注いだ日

僕がまだ新人だった頃の話です。

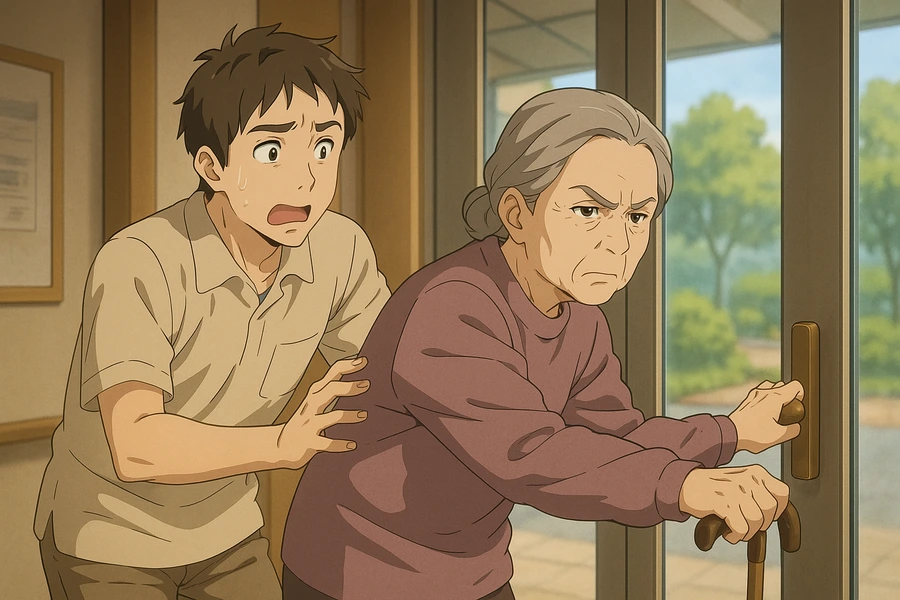

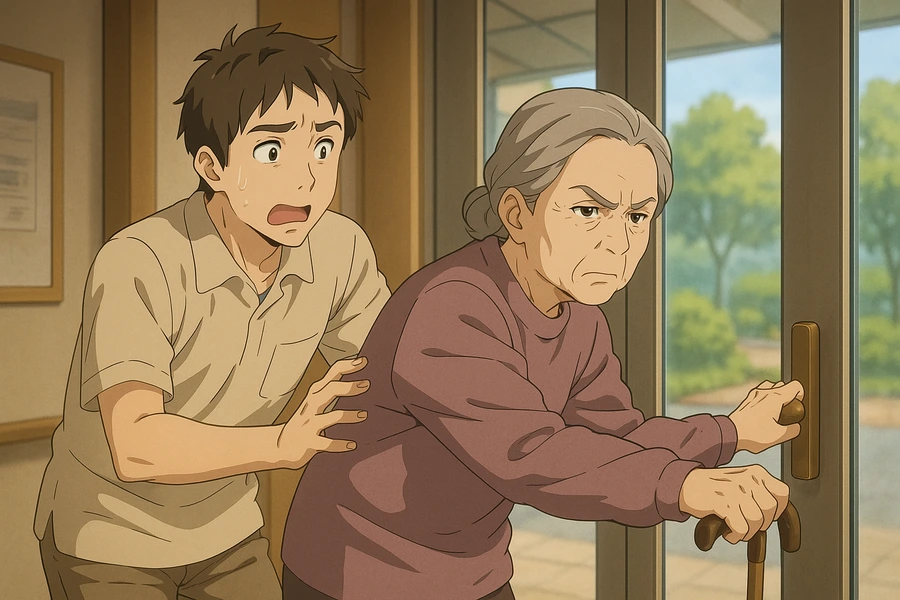

夕方になると決まって「家に帰る!」と言って、施設の玄関に向かって歩き出すAさんという女性がいました。

その日もAさんは、「主人が待ってるから帰らないと」と険しい表情で出口に向かおうとします。

当時の僕は、「Aさんを落ち着かせなきゃ」という思いでいっぱいでした。

そして、良かれと思ってこう声をかけたんです。 「Aさん、ここがAさんのお家ですよ。ご主人はもう何年も前に亡くなられたじゃないですか」

これが完全に間違いでした。 僕の言葉を聞いた途端、Aさんの表情はさらに険しくなり、「あなたに何がわかるの!主人は生きているわ!」と大声を出して、僕の腕を振り払いました。

Aさんはさらに混乱し、涙を流し始めてしまったのです。

僕はパニックになりました。「事実」を伝えただけなのに、なぜ?良かれと思ってやったのに、どうして…。

その時、そばにいた先輩がAさんにそっと寄り添い、「ご主人が待ってらっしゃるんですね。心配ですよね」と優しく声をかけました。そして、「お茶でも飲みながら、ご主人の話を少し聞かせてもらえませんか?」と、Aさんをリビングに誘導したのです。Aさんは少し落ち着きを取り戻し、先輩と一緒にお茶を飲み始めました。

後で先輩に言われました。「やなぎ君、Aさんにとって『ご主人が待っている』というのは、今のAさんの中にある真実なんだよ。それを否定されたら、不安でたまらなくなるのは当たり前だよ。僕たちの仕事は、事実を教えることじゃなくて、その人の心に寄り添うことだよ」と。

頭をガツンと殴られたような衝撃でした。僕はAさんの「行動」だけを見て、Aさんの「心」を見ていなかったんです。Aさんは「家に帰りたい」と言いながら、本当は「不安だ」「安心したい」というメッセージを送っていたのかもしれない。特に印象に残ったのは、「ご主人が待っている」ことは事実ではないですが、「Aさんの中にある真実」ということでした。この失敗から、僕は❝「事実」よりも「感情」に寄り添うことの重要性❞を、身をもって学んだのです。

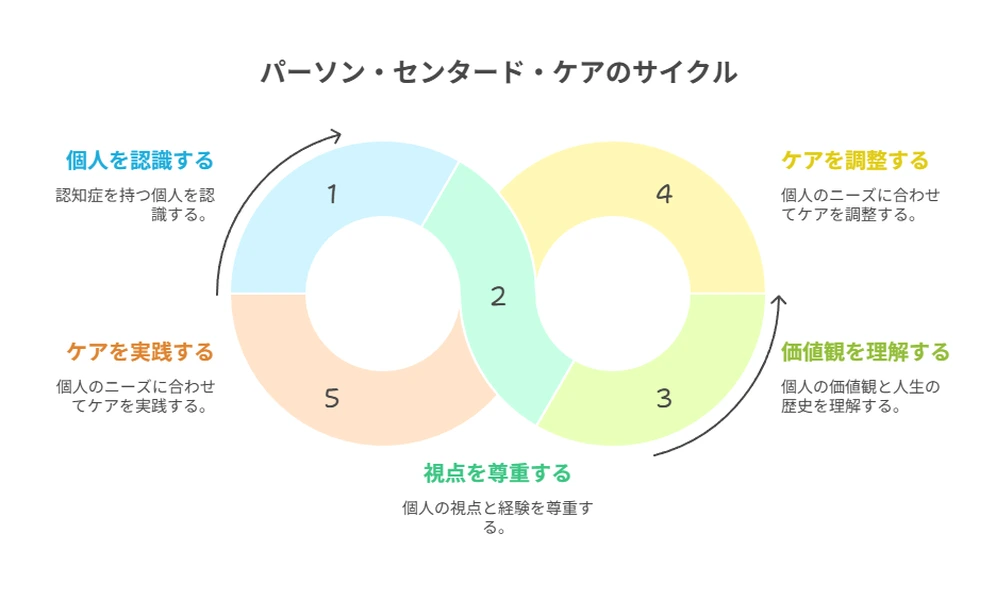

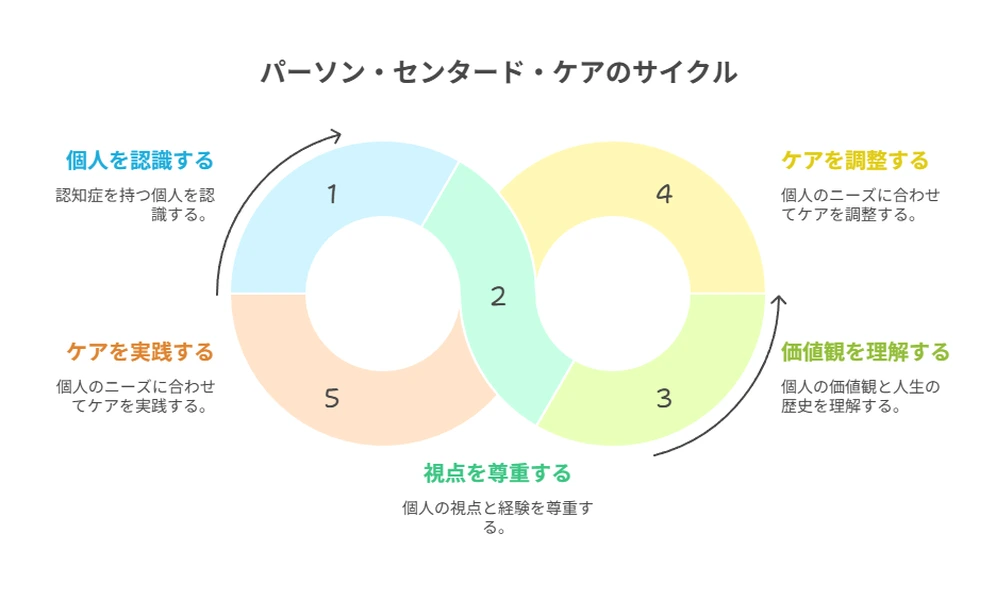

3-4. ケアの羅針盤「パーソン・センタード・ケア」という考え方

この失敗経験とも繋がるのですが、BPSDケアの土台となる、とても大切な考え方があります。

それが「パーソン・センタード・ケア」です。

これは、「認知症という病気」を見るのではなく、「認知症とともに生きる一人の人間(パーソン)」として、その人の視点や立場を尊重しようという考え方です。

当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、忙しい現場では、つい「認知症の人だから」という色眼鏡で見てしまいがちです。でも、認知症になっても、その人がこれまで生きてきた人生や、大切にしてきた価値観、その人らしさが消えるわけではありません。

- 若い頃、教師として活躍してきたプライド

- 家族のために料理を作るのが生きがいだったこと

- 花を育てることが何よりも好きだったこと

そうした一人ひとりの物語を尊重し、理解しようと努めること。

それこそが、BPSDというメッセージを読み解くための最も重要な羅針盤になるのです。

4. 具体例:ケーススタディで学ぶ!BPSD実践アプローチ

4-1. 症状別!今日から使える対応の引き出し

ここでは、よく遭遇するBPSDの症状を2つ取り上げ、NG対応とOK対応を比較してみます。

ケース1【帰宅願望】:「家に帰りたい」という訴え

夕方になるとそわそわし、「家に帰らないと。ご飯の支度をしなくちゃ」と出口を探し始める。

- NG対応:「否定」で説得しようとする

- 「〇〇さん、ここがお家ですよ!」

- 「もう夜だから帰れませんよ」

- 「ご飯の支度はしなくて大丈夫ですよ」 →これは僕が失敗したパターンですよね。ご本人の「真実」を否定されると、不安や混乱が増すだけです。

- OK対応:「共感」で受け止め、「転換」で関心をそらす

- Step1(共感):「お家に帰りたいんですね。ご飯の支度、心配ですよね」と、まずはその気持ちを丸ごと受け止めます。

- Step2(傾聴):「お家ではどんなお料理を作られていたんですか?」と、ご本人の世界に興味を持って質問します。

- Step3(転換):「すごいですね!私もお料理が好きで。よかったら、あちらでお茶でも飲みながら、得意料理のレシピを教えてもらえませんか?」と、別の行動に自然に誘います。

★ポイント★

・帰りたいという「気持ち」を否定せず、その世界に寄り添うこと。

・そして、話題を転換して、ご本人が心地よいと感じる時間を提供することです。

ケース2【介護拒否】:「お風呂に入りたくない!」という抵抗

入浴の時間になっても、「入りたくない」「放っておいて」と強く拒否される。

- NG対応:「強制」や「説得」で押し切ろうとする

- 「時間ですから、さあ行きましょう!」と腕を引っ張る。

- 「汚いから入らないとダメですよ」と正論を言う。

- 「みんな入っているのに、どうしてですか?」と問い詰める。 →自尊心を傷つけ、さらなる抵抗を生みます。ケアが「罰」のようになってしまいます。

- OK対応:「理由」を探り、「自己決定」を尊重する

- Step1(一旦引く):「そうですか、今は入りたい気分じゃないんですね。わかりました」と、一旦その気持ちを受け入れ、距離を取ります。

- **Step2(理由の仮説を立てる):**なぜ拒否するんだろう?(寒い?裸になるのが恥ずかしい?お風呂場が怖い?体調が悪い?)と、4つの要因から原因を分析します。

- Step3(選択肢を提案する):「もしよかったら、今日は暖かいタオルで体を拭くだけにしませんか?」「足湯だけでも気持ちいいですよ。いかがです?」など、ご本人が選べる選択肢を提案します。

★ポイント★

・「入浴」という目的を達成することだけを考えず、「なぜ拒否するのか?」というご本人の心に

焦点を当てることが大切です。

・小さな「自分で決める」体験を積み重ねることが、信頼関係に繋がります。

4-2. 私の成功体験:BPSD対応は、まるでゲームの「クエスト攻略」

以前、担当していたBさんという方がいました。Bさんは、特定の時間になると、他の利用者さんの食事に手を出してしまったり、自分の食事が終わっても席を立たずに、他の人が食べ終わるのをじーっと見ていたりという行動がありました。

最初は「ご飯が足りなかったのかな?」なんて失礼なことを考えていたのですが、それでは何も解決しません。

そこで僕は、このBさんの行動を「謎の行動クエスト」と名付けて、攻略に乗り出すことにしました。

まずは「観察」です。

ゲームの敵の行動パターンを読むように、Bさんの行動を注意深く見てみました。

すると、Bさんは食事が始まる前に、いつもキョロキョロと何かを探していることに気づきました。

そして、ご自身の食事が配膳されても、すぐには手を付けず、周りを見渡していました。

次に「分析」です。

Bさんの過去の生活歴を改めて確認すると、Bさんは長年、大家族の主婦として、家族全員の食事の世話をしてきた方だということがわかりました。

…もしかしたら…

僕は仮説を立てました。

「Bさんは、今も主婦としての役割を果たそうとしているのではないか?みんながちゃんと食べているか、足りているかを確認しないと、安心して自分が食べられないのではないか?」

そして「計画」と「実行」です。

次の食事の時間、僕は配膳を終えた後、Bさんのそばに行き声をかけました。

「Bさん、いつも皆さんのことを見守ってくださって、ありがとうございます。おかげさまで、全員分の食事がちゃんと行き渡りました。Bさんも、どうぞ温かいうちに召し上がってください。」

すると、Bさんは僕の顔をじっと見て、にこっと笑い、ゆっくりと自分の食事に手を付け始めたのです。

それ以来、Bさんが他の方の食事に手を出したり、じっと見続けたりすることは、ほとんどなくなりました。

Bさんの行動は、単なる「問題行動」ではなく、「みんなの世話をしたい」という、長年培ってきた愛情深い役割意識の表れだったのです。

BPSDの裏にあるメッセージを読み解けた時、介護は本当に面白く、やりがいのある仕事だと心から思えました。

観察こそが、どんな謎も解き明かす最強の武器なんですよね。

5. BPSDは「敵」ではなく、ケアを深める「道しるべ」

ここまで読んでいただいて、いかがでしたでしょうか。

BPSDは、決して私たちを困らせるために現れる「敵」ではないということが、少しでも伝わっていたら嬉しいです。

むしろBPSDは、

「あなたのケアは、本当にその人に合っていますか?」

「もっと私のことを知ってほしい」

と教えてくれる、ケアを深めるための「道しるべ」なんです。

その行動の裏に隠されたメッセージを読み解こうとアンテナを張ることで、私たちはご本人のことをもっと深く、もっと多角的に知ることができます。

そのプロセスそのものが、信頼関係を築き、介護を「流れ作業」から「心と心の対話」に変えていくのだと、僕は信じています。

とはいえ、現場では次から次へと色々なことが起こりますよね。

そこで、よくあるお悩みをQ&A形式でまとめてみました。

現場の悩み解決!BPSDお悩みQ&A

6. まとめ:BPSDケアで大切な5つのこと

それでは、最後にこの記事の要点を5つにまとめます。

これだけ覚えておけば、明日からの現場できっと心の余裕が生まれるはずです。

- 1. BPSDは、言葉にならない「メッセージ」であると心得る。

「問題行動」と捉えるのをやめ、「何を伝えようとしているんだろう?」と視点を変えることから全てが始まります。 - 2. 「身体・心理・環境・社会」の4つの視点から原因を探る。

一つの原因に決めつけず、多角的な視点から「なぜ?」の仮説を立てることで、本当の根っこが見えてきます。 - 3. ケアの基本は、その人らしさを尊重する「パーソン・センタード・ケア」

「認知症の人」ではなく、「〇〇さん」という一人の人間として向き合い、その人の人生や価値観を尊重することが、信頼関係の土台となります。 - 4. 一人で抱えず、チームで連携して対応する。

BPSD対応は、介護職、看護師、相談員、そしてご家族も巻き込んだチーム戦です。仲間の知恵と力を借りましょう。 - 5. 自分自身のセルフケアも忘れずに行う。

良いケアは、ケアする側の心の健康から生まれます。自分を大切にすることも、プロの仕事の大切な一部です。

よろしければ、こちらの記事もどうぞ!

声かけの言葉に悩んだ時にきっと役に立ちます。投稿が見つかりません。

7. おわりに:最高のケアは、あなたの「知りたい」という想いから始まる

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

BPSDの対応に、残念ながら「これをやれば100%解決する」という魔法の杖のようなものはありません。

一人ひとり、原因も違えば、有効なアプローチも全く違うからです。

でも、それでいいんだと僕は思います。

マニュアル通りの対応が通用しないからこそ、私たちは目の前のご本人のことを「もっと知りたい」と願い、深く向き合うことができるからです。

「この方はどんな人生を歩んできたんだろう?」

「今、どんな気持ちでいるんだろう?」

「どうすれば、この人らしい笑顔を取り戻せるだろう?」

その、あなたの真摯な「知りたい」という想いこそが、最高のケアの原動力であり、第一歩です。試行錯誤の連続かもしれません。時には失敗して、落ち込む日もあるでしょう。

あなたがご本人の心に寄り添おうと奮闘するその姿は、必ずご本人にも、そして周りの仲間にも伝わっています。

あなたの明日からの介護が、少しでも笑顔と喜びに満ちたものになることを、心から願っています。

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!

コメント