1.はじめに:もう「私だけが頑張る介護」に疲れ果てているあなたへ

こんにちは、やなぎと申します。

介護福祉士として、特別養護老人ホームや老人保健施設といった介護の現場で働きながら、主任として多くのご高齢者やそのご家族と関わってきました。

「今日も上手くいかなかった…」

「周りの家はうまくやっているのに、どうしてうちは…」

在宅でご家族の介護をされているあなたが、もしそんな風に自分を責めたり、社会から取り残されたような孤独を感じたりしているとしたら、そのお気持ちは痛いほどわかります。

あるご家庭でお嫁さんがたった一人で義理のお母様の介護を抱え込み、日に日に笑顔が消えていくのを目の当たりにしました。

彼女は「私がしっかりしなきゃ」という強い責任感から、誰にも弱音を吐けずにいたのです。

その姿を見て、私は強く思いました。介護の技術や知識だけじゃない、介護をする人の心が壊れてしまう前に、その重荷を軽くする方法を伝えなければと。

介護が辛いのは、あなたの愛情が足りないからでも、あなたが冷たい人間だからでも決してありません。

もしかしたら、ただ、頑張りの方向性をほんの少しだけ変える「地図」を持っていなかっただけなのかもしれないのです。

この記事では、あなたを苦しめている「お世話」という名の重い鎧を脱ぎ捨て、❝心がふっと軽くなる「伴走」という新しい関わり方❞をご紹介します。

このページを読み終える頃には、明日からの介護が少しだけ違って見えるようになる、そんな温かな光の差す地図をお渡しできるはずです。

2.あなたの介護が辛いのは「お世話」だと思っているから。解決策は「伴走」への意識改革です

なぜ、あなたの介護はこんなにも苦しいのでしょうか。

まるで、ゴールが見えないマラソンを一人で走っているような感覚に陥っていませんか?

その根っこにあるのは、多くの場合、「私がすべてやってあげなくちゃいけない」という、一方通行の「お世話」意識です。この「してあげる」という意識が、無意識のうちにあなたを「完璧でなければならない」という義務感で縛り付け、思い通りにいかない現実とのギャップに苦しませる元凶なんですよね。

では、どうすればこの苦しみから抜け出せるのか。

そのたった一つの、そして最も効果的な解決策は…

❝ご本人を人生の主役として尊重し、その隣を一緒に歩く「伴走者」へと、あなたの意識をシフトさせること❞です。

「伴走」とは、相手の歩くペースに合わせて、一歩後ろから、あるいは隣で、同じ景色を見ながら歩むこと。

先回りして全部やってしまうのではなく、本人が持っている力を信じて、必要な時にだけそっと手を差し伸べる。

「してあげる」のではなく、「一緒にやる」。この視点の転換が、あなたの介護を劇的に変える力を持っています。

これは単なる言葉遊びや精神論ではありません。

介護の捉え方を「お世話」から「伴走」へと切り替えることで、あなたを夜な夜な苦しませていた罪悪感は、日中のご本人からの「ありがとう」という温かな言葉に変わり、介護は「終わりが見えない苦役」から、「家族の物語を共に紡いでいく、かけがえのない時間」へと、その意味を大きく変えていく可能性を秘めているのです。

これは在宅に限らず、施設でも介護士としてとても大事な意識ですよね。

3.なぜ「お世話」をやめて「伴走」すると、驚くほど気持ちが楽になるのか?

「伴走がいいのはわかったけど、本当にそれで楽になるの?」と思いますよね。

ええ、楽になるんです。それにはちゃんとした理由があります。

「お世話」という重荷を下ろして、「伴走」という軽やかな靴に履き替えることで、あなたの心とご本人との関係性、そして未来の見え方がどう変わるのか、一つひとつ、丁寧にお話ししますね。

【心理的理由】「〜べき」という呪いから解放され、自己肯定感がアップする

「お世話モード」の時って、

「食事は3食、栄養バランスを考えて食べさせるべき」

「部屋は常に清潔にしておくべき」

「親のわがままは許すべきではない」

そんな無数の「べき」に縛られていませんか?

真面目な方ほど、この「べき思考」に陥りやすく、一つでもできないことがあると「自分はダメな介護者だ」と自分を責めてしまう…

これが、本当に辛いんですよね。

でも、「伴走」という考え方に立つと、この「べき」の呪いから解放されます。

「完璧じゃなくていい。その人らしく、穏やかに過ごせることが一番だよね」と心から思えるようになるからです。

注目するポイントが、相手の「できないこと」から「できること」へと自然にシフトします。

例えば、今まで食事が進まないことにイライラしていたのが、「今日は一口でも多く食べられたね。すごい!」と小さな成功を心から喜べるようになる。

すると不思議なことに、ご本人の表情も和らぎ、「ありがとう」という言葉が返ってくる機会が増えるんです。

感謝されると、私たちの脳内では「オキシトシン」という、❝ストレスを和らげ幸福感を高める「心のご褒美」❞のようなホルモンが出ることがわかっています。

相手からのポジティブな反応が、あなたの心を温め、「私、結構やれてるじゃない」という自己肯定感をふんわりと育ててくれる。この幸せの好循環が、あなたの心を驚くほど軽くしてくれるんですよ。

【関係性の理由】上下関係から「対等なパートナー」へ。本人の笑顔が増える

良かれと思ってやっている「お世話」ですが、実は時として、ご本人の心を傷つけている可能性があります。

例えば、本人がお茶を淹れようとしているのに「危ないから座ってて!」とつい言ってしまう。

そんな経験はありませんか?

良かれと思って言ったその一言が、相手から「自分でできる」という機会を奪い、「自分はもう何もできない、ただのお荷物なんだ」という無力感や罪悪感を抱かせてしまうことがあるのです。

これを専門的には「学習性無力感」と言ったりします。

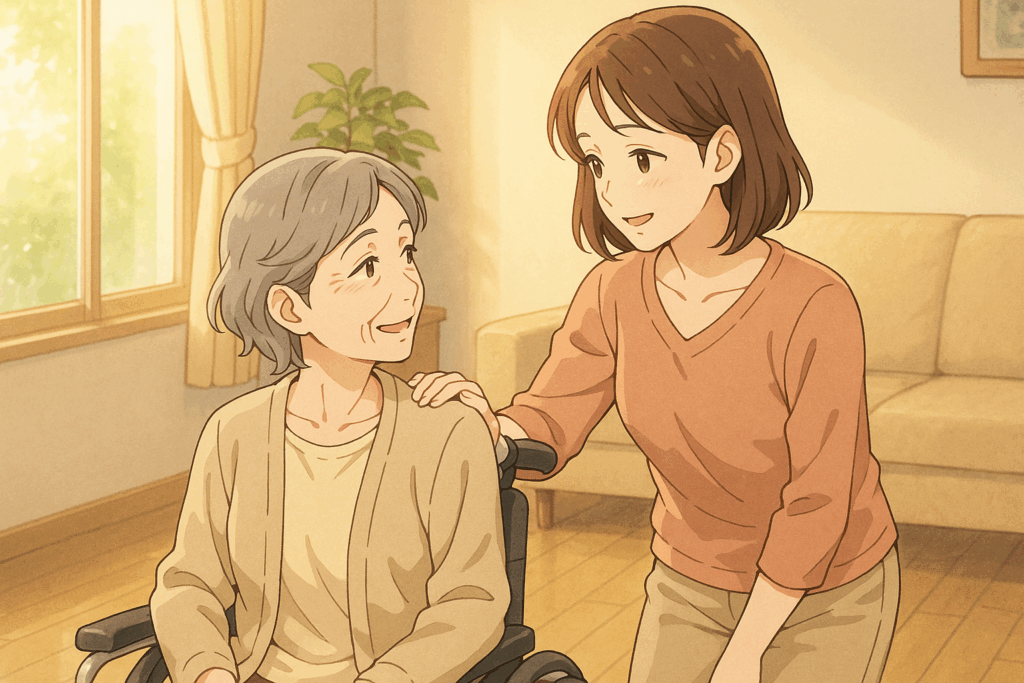

一方で「伴走」は、介護する側とされる側という「上下関係」ではなく、人生を共に歩む「対等なパートナー」という関係性を築くことから始まります。

「今日の服、どっちがいい?」

「お昼、パンにする?ご飯にする?」

どんなに小さなことでも、本人の意思を確認し、委ねる。その積み重ねが、「あなたは大切な存在だよ」「あなたの考えを尊重しているよ」という、何よりのメッセージになります。自分で選ぶ、自分で決めるという経験は、その人の自尊心を守り、「まだ自分も捨てたもんじゃない」という生きる活力を引き出します。

結果として、ご本人の表情に笑顔や主体性が戻ってくる。

そうなれば、介護をするあなたの心も自然と温かくなりますよね。

義務感で繋がっていた冷たい鎖が、信頼と尊敬で結ばれた温かいリボンへと変わっていく。

これが「伴走」がもたらす、何より素晴らしい変化なんです。

【未来志向の理由】「終わり」から逆算するから、今この瞬間が愛おしくなる

在宅介護は、残念ながら、いつか「終わり」が訪れることが多い道のりです。

「伴走」という視点は、その「終わり」を穏やかに迎えるために、今をどう生きるか、という未来志向の考え方を授けてくれます。

「お世話」に追われていると、どうしても目の前のタスクをこなすことに必死で、一日一日がただ過ぎていってしまいます。

でも「この人と一緒にいられる時間は、限られているのかもしれない」という視点に立つと、「だとしたら、今、何が一番大切だろう?」と考えるようになりますよね。

完璧な介護をすることよりも、少しでも多く笑い合う時間を作ること。

効率よく作業をこなすことよりも、ゆっくりでも本人の思い出話に耳を傾けること。

そんな風に、優先順位が変わってくるんです。

もし可能であれば、ご本人が元気なうちに「もしもの時、どうしたい?」と、人生の最終段階について話し合ってみるのも良いでしょう(これを「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」と呼びます)。

そうやっていつか来る「その日」から今を逆算して見つめることで、日々の小さなトラブルに一喜一憂することが減り、共に過ごすこの一瞬一瞬が、かけがえのない愛おしい時間なのだと、心から思えるようになります。

4.今日からできる、心を軽くする4つの「こころみ」

ここからは、あなたの心を軽くするための具体的な「こころみ(試み)」をご紹介します。

難しく考えず、「これならできそう」と思えるものから、一つずつ試してみてくださいね。

【こころみ1】自分を追い詰めないために。心をふんわり守る3つの習慣

まず何よりも大切なのは、頑張っているあなた自身の心を守ることです。

- 習慣① 合言葉は「ま、いっか」:

計画通りに進まなくても、失敗してしまっても、まずは声に出して「ま、いっか!」と言ってみましょう。完璧を目指さないことが、心を楽にする第一歩です。 - 習慣② 自分を承認する時間:

一日のおわりに、鏡を見て「今日もよくやってるよ」と自分に語りかけてあげてください。

どんな日でも、一日頑張った自分を認めてあげる大切な儀式です。 - 習慣③「できたこと探し」:

寝る前に、今日できた小さなことを3つだけ思い出してみましょう。

「ちゃんとご飯を食べてもらえた」

「笑顔を一回見られた」

「穏やかに眠ってくれた」

それで、もう100点満点です。

【こころみ2】関係が温まる「言葉のかけ方」。ご本人の心の扉をそっと開くヒント

次に、ご本人との関係を温かくする「言葉」のヒントです。ほんの少し意識するだけで、驚くほど大きな変化が生まれます。

●「命令・指示」から「相談・お願い」へ

- 「〇〇して!」⇒「〇〇してくれると、すごく助かるんだけど、どうかな?」

- 「なんでできないの!」⇒「どこが難しいか、一緒に考えてみようか?」

●「否定」から「一度受け止める」へ

- 「ダメでしょ!」⇒「そうしたいんだね。でも、こっちの方が安全だから、こうしてみない?」

- 「違うでしょ!」⇒「なるほど、あなたはそう思うんだね。私はこう思うんだけど、どうかな?」

【コラム】介護福祉士やなぎが見た、ある家族の変化

以前、お母様の認知症が進み、会話が噛み合わなくなったことで、息子さんがついイライラして「違うだろ!」と強く言ってしまうご家庭がありました。息子さん自身もそんな自分に自己嫌悪を感じていました。そこで、一度お母様の話を「そうか、そう思うんだね」と受け止めてから、「僕はこう思うよ」と伝えてもらうようにしたんです。

最初はぎこちなかったものの、続けるうちに、お母様の表情がみるみる和らぎ、今では昔のように冗談を言い合える関係になったんですよ。

【こころみ3】ご本人の「できる喜び」を引き出す。自信を取り戻すための役割と決定権

人は誰でも「誰かの役に立ちたい」という気持ちを持っています。

ご本人に小さな「役割」と「決定権」をお渡しすることで、その誇りと自信を引き出しましょう。

- 食事の場面で:「今日の味噌汁の味、ちょっと見てくれる?」「お魚とお肉、どっちのお皿がいい?」

- 生活の場面で:「洗濯物、たたむのお願いできるかな」「このテーブル、拭いてくれると助かるな」

- 外出の場面で:「お散歩、右の道と左の道、どっちから行きたい?」

ワンポイント!

大切なのは、結果が完璧でなくても「ありがとう、助かったよ!」と笑顔で伝えること。

たとえお味噌汁がしょっぱくなっても「元気な証拠だね!」と笑い飛ばせるような、そんな心の余裕が、良い関係を育てます。

【こころみ4】「一人で抱えない」と決める。あなたを支えるチームとの繋がり方

最後の「こころみ」は、❝一人で頑張るのをやめること❞です。

あなたは、決して孤独な勇者ではありません。

- あなたの専属コンサルタント「ケアマネジャー」:

「どうしたらいいですか?」と丸投げするのではなく、「〇〇で困っています。私はこうしたいのですが、何か良い方法はありますか?」と具体的に相談してみましょう。

彼らはあなたの最強の味方です。 - お互いのための休息時間「デイサービス・ショートステイ」:

「預ける」と思うと罪悪感が生まれます。言い出しにくい時は「お父さん(お母さん)にも、新しいお友達ができるといいなと思って」と切り出してみてはどうでしょう。

「プロにバトンタッチする時間」と捉え方を変えてみませんか? - 地域の情報拠点「地域包括支援センター」:

介護の「?」が集まる場所です。

具体的なサービスを知らなくても「最近、〇〇のことで困っていて…」と話すだけで、解決策を一緒に探してくれます。

5.あなたの「介護」は、どんな畑ですか?

ここで少し、私の趣味である家庭菜園の話をさせてください。

介護って、なんだか畑仕事に似ているなと最近よく思うんです。

一生懸命なあまり「お世話」に必死になっている状態は、愛情のつもりで毎日毎日、水をやりすぎてしまっている畑のようなものかもしれません。水をやりすぎると、植物は自分の力で根を張ることをやめてしまい、しまいには根が腐ってしまいますよね。良い畑は一日にしてならず、です。

これからは、「伴走」という考え方で、一緒に畑を耕していきませんか?

まず、ご本人が安心して過ごせるように、ふかふかで水はけの良い土(安心できる物理的・心理的環境)を整える。

そして、それぞれの野菜に育つペースがあるように、その人の変化のペースを信じて、焦らずに見守る。

もちろん、雨風が強い日には支柱(専門家やサービスのサポート)を立ててあげることも大切です。

そうやって、過剰に手をかけすぎず、かといって放任するでもなく、太陽と土の力、そして野菜自身の生命力を信じて「共に」育てていく。

そうやって時間をかけて耕した畑には、きっと「ありがとう」という言葉や、穏やかな笑顔、そして「あなたと一緒でよかった」という信頼関係といった、お金では決して買えない、温かで豊かな収穫が待っているはずです。

介護の捉え方を変えることは、ご本人だけでなく、あなた自身の人生という畑をも、豊かに耕していくことに繋がる。私は、そう信じています。

6.あなたの「伴走物語」を始めるための、4つの「こころみ」

さて、この記事でお伝えしたかったことを、もう一度だけ、あなたの新しい「地図」に書き込むような気持ちで振り返ってみましょう。

- 自分を守る「3つの習慣」

まずは今夜、一日頑張った自分に「よくやってるよ」と声をかけてあげてください。 - 心を開く「言葉のかけ方」

「命令」を「相談」に。明日から一度、意識して言い換えてみませんか? - 自信を引き出す「役割と決定権」

どんな小さなことでもOK。

ご本人に「ありがとう、助かったよ!」を伝えるチャンスです。 - 一人で戦わない「チームとの繋がり方」

あなたは一人ではありません。

まずは、ケアマネジャーさんに電話してみるのも良いかもしれません。

完璧じゃなくて大丈夫です。

まずはこの中から一つでも、「これならできそう」と思えるものを、明日からの生活に取り入れてみてください。

その小さな一歩が、あなたの「伴走物語」の輝かしい始まりです。

7.おわりに:あなたは、ひとりじゃない

介護という、時に長く、暗いトンネルのように感じる道のりを、たった一人で歩いている。

そんな風に感じていませんか?

でも、どうか思い出してください。あなたは決して、一人ではありません。

「伴走」という関わり方を心に灯せば、これまで見えなかったご家族の新たな一面や、感謝の言葉がもたらす温かさ、そして困難を乗り越えた先にある、言葉では言い表せないほどの深い絆に、きっと気づくはずです。

この大変な経験を通してあなたは間違いなく、以前よりもずっと強く、懐の深い、優しい人になっているのですから。

もし、それでも心が折れそうになったら、いつでもこの記事を読み返しに来てください。

そして、ケアマネジャーや私のような現場の専門家、地域包括支援センターなど、あなたのすぐそばにいる「伴走者」に、遠慮なく頼ってくださいね。

あなたの優しい心が、これ以上すり減ることのないよう、そしてあなたの介護の日々が、少しでも穏やかで、温かな光に満ちたものになるよう、心から応援しています。