1.はじめに:「10年後、私の仕事どうなる?」――その不安、希望に変えませんか?

こんにちは!介護福祉士の「やなぎ」です。

普段は特別養護老人ホームで働きながら、ExcelやITツールを使って「介護現場の“めんどくさい”を、もっと楽に、もっと楽しく!」をテーマに活動しています。

現場の紙、ハンコ、電話リレー…

「この時間をもっと利用者さんと話す時間に使えたら…」という思いが、僕の活動の原点です。

趣味はベランダで野菜を育てることと、休日にゲームの世界で冒険することです。

さて、この記事を読んでくださっているあなたも、介護の現場で働く中で、ふとこんな不安を感じたことはありませんか?

「AIやロボットが導入されたら、私たちの仕事はなくなるの?」

「2025年問題の次は2040年問題って言うけど、これからどうなっちゃうの?」

「今のままの自分で、この先もずっと介護の仕事を続けていけるんだろうか…」

その気持ち、すごくよく分かります。

僕自身、毎日利用者さんと向き合う中で、社会の大きな変化の波を感じ、「このままでいいのかな」と悩んだ時期がありましたから。

でも、大丈夫。

未来を正しく知れば、不安は「ワクワクする未来への期待」に変わります。

この記事では、難しい専門用語はなるべく使わずに、未来の介護の姿と、そこで輝くために私たちが今からできることを、分かりやすく解説していきます。

この記事を読めば、あなたの「?」が「!」に変わります!

| あなたの今の悩み (Before) | この記事を読んだ後のあなた (After) |

| 「AIに仕事、奪われる?」 「将来どうなるか不安…」 | 未来予測ができる! 国の方針やテクノロジーの進化が分かり、「地域の幸福デザイナー」という自分の新しい役割にワクワクする。 |

| 「新しいスキルって何?」 「何から手をつければ…」 | 明日から行動できる! 未来に必須の「PCスキル」「連携力」「学ぶ心」の3つが分かり、具体的な第一歩が踏み出せる。 |

| 「理想論ばかりじゃ…」 「うちの現場とは違うし…」 | リアルな事例から学べる! 国内外の成功例(ドローン配達、最強チーム論など)と、ありがちな失敗例の両方から、自分の職場で活かせるヒントが見つかる。 |

| 「PC苦手だし…」 「頑張っても給料は…」 | 具体的な悩みが解決する! 「PCが苦手でも大丈夫な理由」や「モチベーションの保ち方」など、あなたのリアルな疑問にQ&Aで答えます。 |

2.未来の介護福祉士は、ズバリ「地域の幸福デザイナー」です!

いきなり結論から言いますね。

10年後、AIやロボットがどれだけ進化しても、私たちの仕事はなくなりません。

ただし、その役割は大きく、そして劇的に進化します。

単なるケアの提供者から、利用者さんの人生という舞台を演出する「舞台監督」のような存在になる、ということです。

ズバリ、地域の幸福デザイナーになるんです。

「幸福デザイナーって、なんだかカッコいいけど、具体的にどういうこと?」と思いますよね。

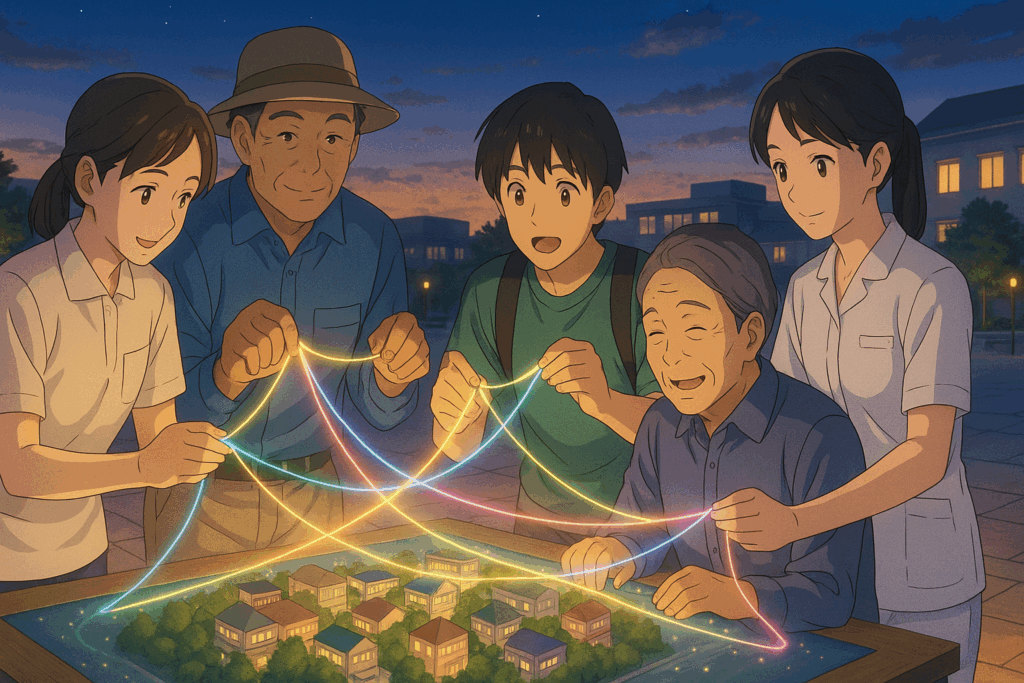

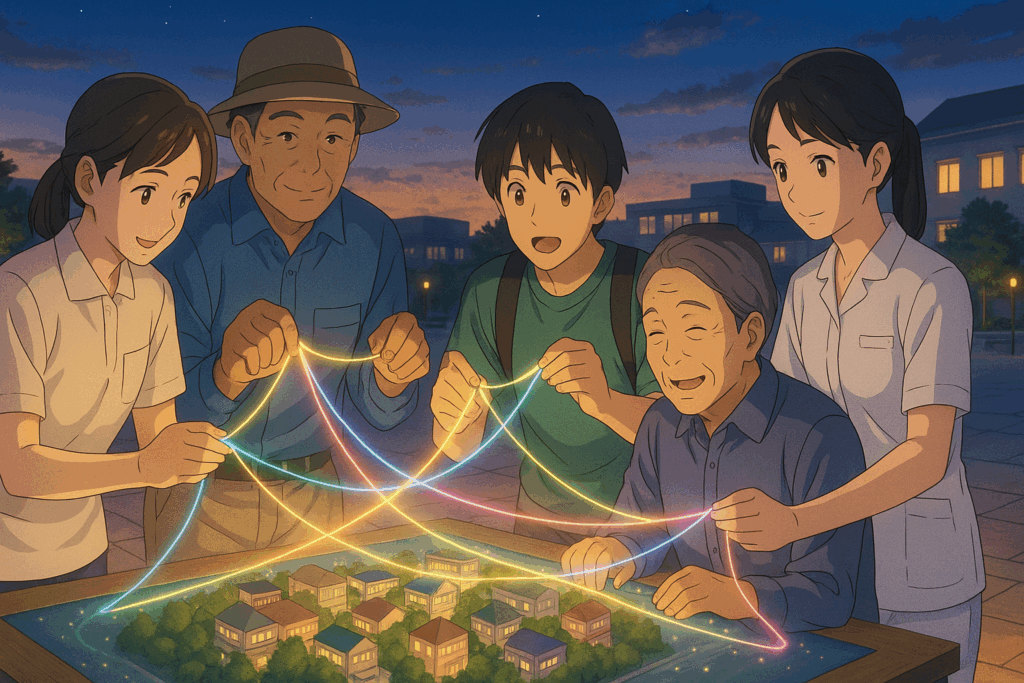

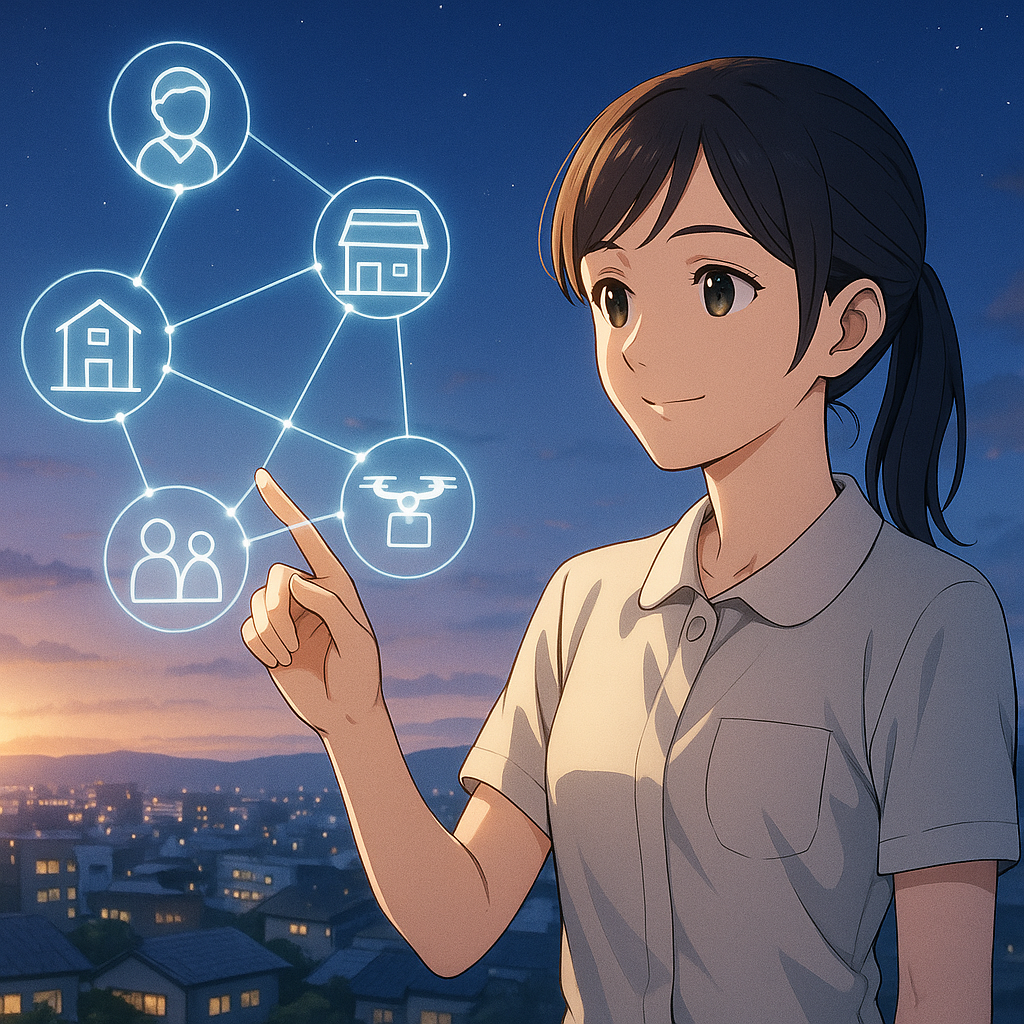

それは、利用者さん一人の生活だけを見るのではなく、その方が暮らす「地域」全体を舞台と捉え、その人にとっての最高の暮らしを総合的にデザイン(設計)し、演出する仕事だということです。

例えば、足腰が弱って買い物に行けなくなったおばあちゃんがいるとします。

旧来の介護なら、「ヘルパーさんが買い物代行サービスを使いましょう」で幕が下りていたかもしれません。

でも、「地域の幸福デザイナー」が監督する舞台は、もっと豊かで感動的です。

- 「あのおばあちゃん、おしゃべりが好きだから、地域のシルバーサロンの送迎サービスと繋げて、昔馴染みと会える場面を演出しよう」

- 「近所のコンビニが始めた宅配サービス。配達の高校生と顔見知りになれば、新しい世代との交流が生まれるかもしれない」

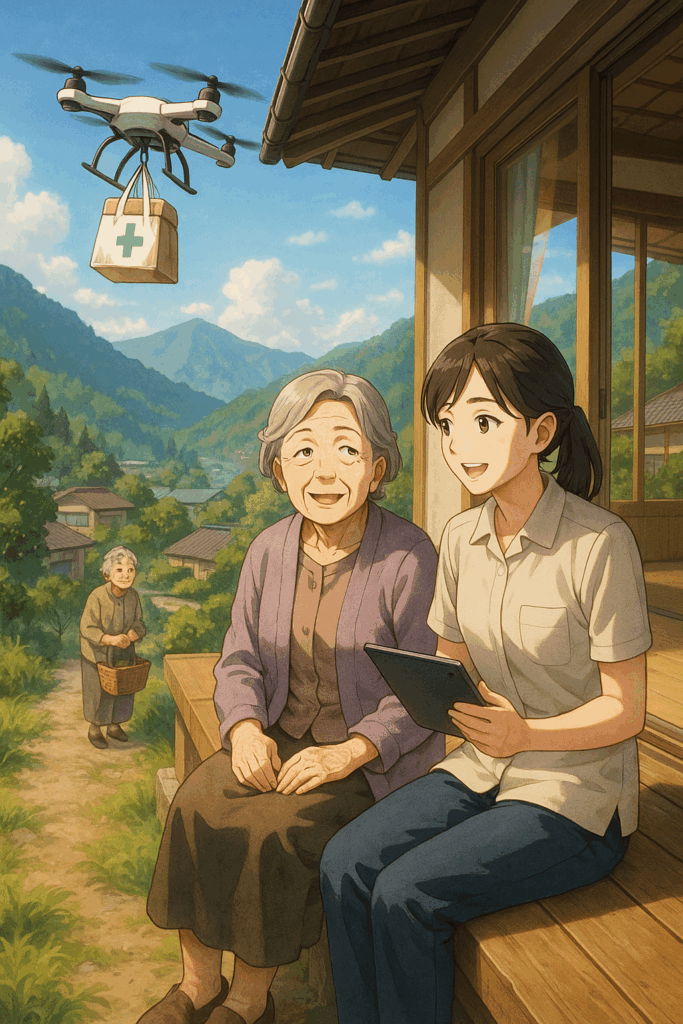

- 「タブレットの使い方を一緒に練習して、遠くの孫といつでも顔を見て話せるホットラインを繋いであげよう。きっと、最高の笑顔が見られるはずだ」

というように、介護保険サービスはもちろん、地域のNPO、ボランティア、民間企業のサービス、さらには最新のテクノロジーまで、あらゆる役者や大道具・小道具を組み合わせ、その人だけの「心躍る毎日」という名の舞台を創り上げていく。

それは、誰かの指示通りに動く仕事ではありません。

あなたの観察力、発想力、そして人間的な温もりが最大限に活かされる、クリエイティブで専門性の高い仕事。

考えただけでも、なんだかワクワクしてきませんか?

これが、私たちが目指す未来の姿になりえるのです。

3.まずは現状を知ろう! 私たちの周りで今、起きている「3つの地殻変動」

「地域の幸福デザイナー」なんて言われても、なぜそんな変化が起きるのか、ピンとこないかもしれません。

実は今、私たちの足元では、無視できないほど大きな「3つの地殻変動」が同時に起きています。

この大きな波を理解することが、未来を読み解くカギになるんです。

変動①【国の方針】:ぶっちゃけ国は、これからの介護をどうしたいの?

一つ目の波は、国の方針転換です。

ニュースで「地域包括ケアシステム」とか「2040年問題」とか、難しい言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。

これを、ものすごく簡単に言うと、❝「もう、病院や施設だけじゃ、増え続ける高齢者を支えきれない!だから、みんなが住み慣れた地域で、最後まで自分らしく暮らせるように、街全体で支え合う仕組みを作ろう!」❞という、国の本気の決意表明なんです。

2040年には、65歳以上の高齢者人口がピークを迎える一方で、介護の担い手である現役世代は急激に減少していきます。特に、認知症を抱えながら一人で暮らす方が約330万人に達するという推計もあり、これまでの「施設に入れば安心」というモデルだけでは、立ち行かないことは誰の目にも明らかなんですね。

だから国は、介護専門職だけでなく、地域の医療機関、NPO、ボランティア、さらには生協のような民間企業まで巻き込んで、高齢者の生活を多方面からサポートする体制づくりを、本気で後押ししているんです。

この流れは、もう誰にも止められません。

私たちの働く舞台は、否応なく施設や在宅の「中」から、地域全体という「外」へと広がっていくんですよ。

変動②【テクノロジー】:AIやロボットは仕事を奪う敵?味方?

二つ目の波は、テクノロジーの進化、いわゆる「介護DX(デジタル・トランスフォーメーション)」です。

「AIにケアプランを作らせる」

「ロボットが移乗介助をする」

なんて聞くと、「私たちの仕事、奪われちゃうじゃん!」って、怖くなりますよね。

僕も最初はそうでした。

でも、今は違う考えです。

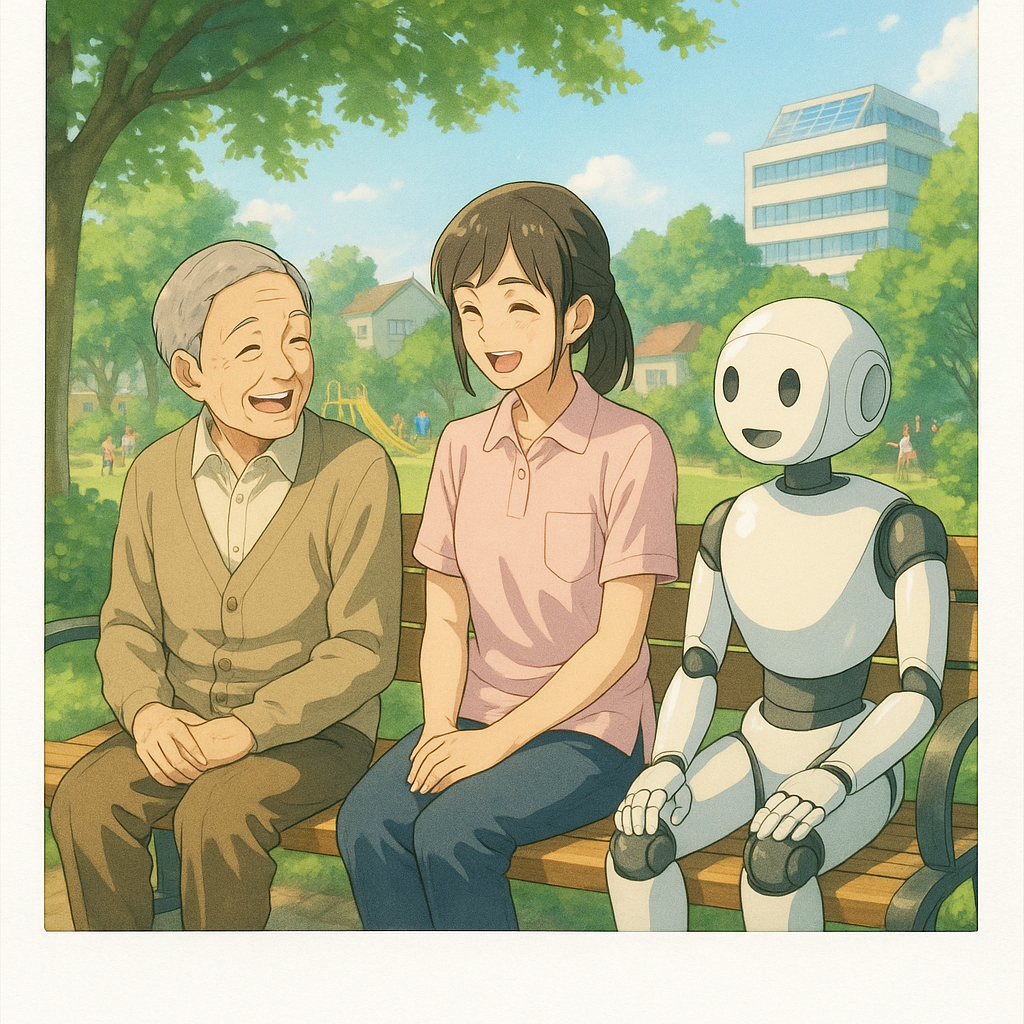

AIやロボットは、私たちの仕事を奪う「敵」ではなく、むしろ❝面倒な仕事から解放してくれる「超便利な相棒」❞なんです。

考えてみてください。

手書きの介護記録、多職種への電話リレー、FAXでの情報共有…

これらの時間に、どれだけのエネルギーを使っているでしょう?

もし、スマホの音声入力アプリで話すだけで記録がテキスト化されたら?

マットレスの下に敷いた非接触センサーが、夜間の呼吸や心拍を自動で検知してくれたら?

そうです。

私たちは、もっと利用者さんとじっくり向き合う時間、レクリエーションを企画する時間、そして、地域に出て新しいサービスを探す時間など、「人間にしかできない、温かい仕事」に集中できるようになるんです。

テクノロジーは、私たちの仕事を奪うどころか、仕事の「質」を高め、心と身体の余裕を生み出してくれる最高のパートナー。

私のライフワークである「業務効率化」の、究極の形とも言えるでしょう。

変動③【地域のチカラ】:「介護は専門職だけ」の時代は、もう終わり?

三つ目の波は、担い手の多様化です。

これは、一つ目の「国の方針」とも深く関わっています。

これまでの介護は、介護福祉士やヘルパー、ケアマネジャーといった「専門職」が中心でした。

でも、これからは違います。

地域にいる、様々な人たちが「介護の仲間」になっていくんです。

例えば、地域には「生活支援コーディネーター」という、住民同士の支え合い活動を企画・応援する専門職が配置されるようになりました。彼らは、私たち介護専門職と地域住民との「橋渡し役」になってくれます。

さらに、元気な高齢者によるボランティアグループ、子育てを終えた主婦たちのNPO、地域の移動を支えるNPO法人、そして社会貢献に積極的な民間企業など、多様なプレイヤーが地域にはたくさんいます。

「あの利用者さん、読書が好きだから、移動図書館の巡回ルートに自宅を入れてもらえないか聞いてみよう」

「お弁当の配達をしている生協さんに、配達のついでに電球の交換もお願いできないか交渉してみよう」

こんなふうに、地域のあらゆる人やサービスを「資源」として捉え、それらを柔軟に組み合わせていく視点が、これからの介護福祉士には不可欠になります。

私たちの仕事は、介護の専門知識だけでなく、地域を巻き込むプロデュース能力も問われる、面白くてやりがいのあるものに変わっていくんですよ。

4.ワクワクする未来を覗こう! 介護の仕事は「地域を元気にする仕事」に変わる

「理屈は分かったけど、本当にそんな未来が来るの?」と思いますよね。

でも、もう未来は始まっているんです。

ここでは「未来の職場見学」と題して、日本と世界で始まっている、ワクワクするような実践例をいくつかご紹介しますね。

未来の仕事場ルポ【日本編】:ハイテクと人情が融合する、日本のスゴい現場たち

兵庫県加古川市:街のカメラが「地域の目」になる

もともと、子供たちの登下校を見守るために設置された市内のカメラ網「見守りカメラ」。

これを、高齢者のケアにも活用しているんです。

認知症の方が一人で外出し、行方が分からなくなった時も、このカメラ網のおかげで早期に発見できたケースが生まれています。

テクノロジーが、プライバシーに配慮しつつ、地域全体の安心感を高めている良い例ですよね。

「タイトル:地域の課題解決を地道に積み上げた「加古川市スマートシティ」」

「地域の課題解決を地道に積み上げた「加古川市スマートシティ」」「新・公民連携最前線」

「サイト名:新・公民連携最前線」

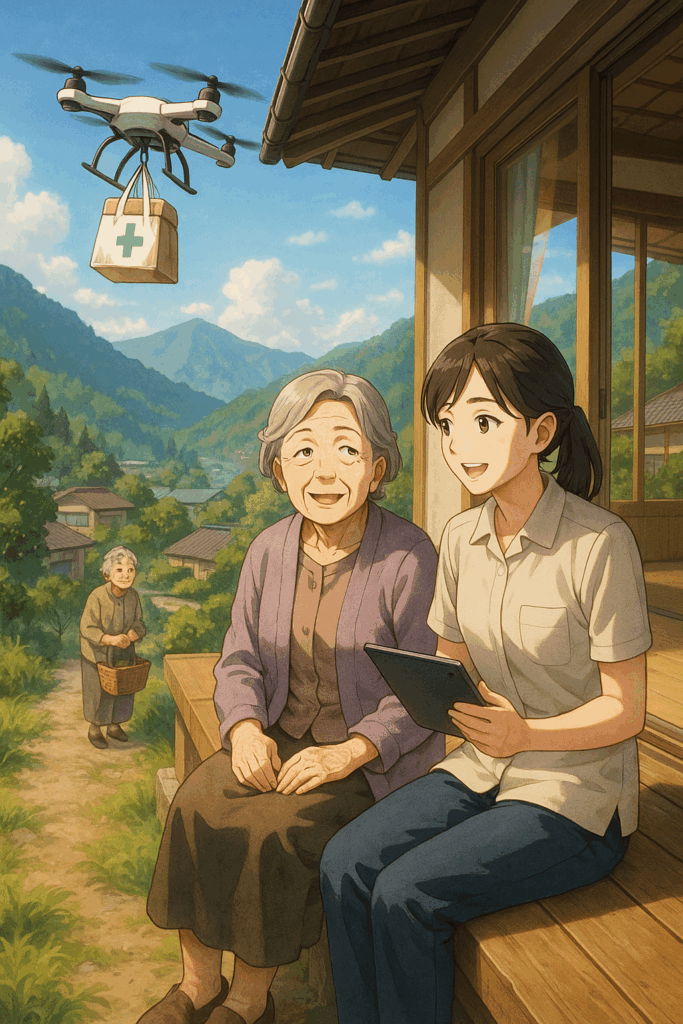

長野県伊那市:ドローンが山間部に物資を届ける

「買い物難民」という言葉があるように、山間部では日用品の買い物も一苦労。地理的な制約を諦めない伊那市では、なんとドローンが食料品や日用品を届けてくれる実証実験が進んでいます。さらに、看護師が同乗して地域を巡回するオンライン診療バス「医療MaaS」も登場。テクノロジーが、困難を克服する翼になっています。

「タイトル:伊那市のドローンを使用した買物サービス - ICTを活用して「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」を実現」

「サイト名:スマートIoT推進フォーラム」

伊那市のドローンを使用した買物サービス - ICTを活用して「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」を実現

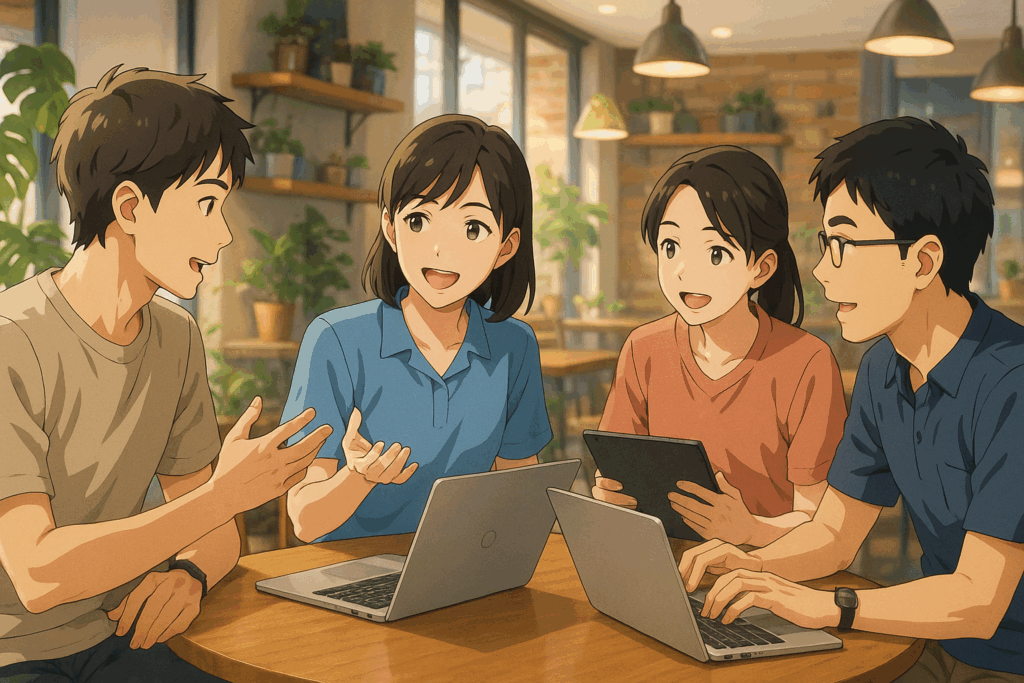

未来の仕事場ルポ【世界編】:リーダーがいない!?オランダ発「ビュートゾルフ」に学ぶ最強の働き方

ちょっと海外にも目を向けてみましょう。

オランダには「ビュートゾルフ」という、すごい訪問看護の組織があります。

ここの最大の特徴は、管理者やリーダーがいないこと。

12人以下の看護師が「チーム」として、完全に自律して活動しているんです。

誰に指示されるでもなく、自分たちで利用者のケア方針を決め、地域の医療機関と連携し、スケジュールも自分たちで管理します。

なぜそんなことができるのか?

秘密は、ICTの徹底活用とプロとしての自律性にあります。

報告書や勤怠管理などの事務作業は、専用のシステムで極限まで効率化。

だから、チームは本来の仕事である「利用者さんとの対話」や「質の高いケア」に全精力を注げるんです。

管理者がいないことで、専門職としての責任感とモチベーションが高まり、結果として利用者満足度も職員満足度も非常に高いという、驚くべき成果を上げています。

「タイトル:管理職ゼロで急成長 オランダの訪問看護サービス「ビュートゾルフ」の現場主義を探る」

「サイト名:GLOBE+」

「タイトル:管理職ゼロで急成長 オランダの訪問看護サービス「ビュートゾルフ」の現場主義を探る」

5.実践編:準備を始めよう! 未来で輝くための「自分アップデート術」

ここまで読んで、未来の介護の姿が、少しだけリアルに感じられてきたのではないでしょうか。

それと同時に、「なんだか大変そう…」「自分にできるかな…」と、新たな不安が出てきたかもしれません。

大丈夫です!

ここからは、その未来で私たちが輝くために、明日からできる具体的な「自分アップデート術」をお伝えします。

私の失敗談:「施設の中だけで何とかしなきゃ…」その思い込みが招いた、ある利用者さんの孤立

偉そうに未来を語っている僕ですが、もちろん失敗もたくさんしてきました。

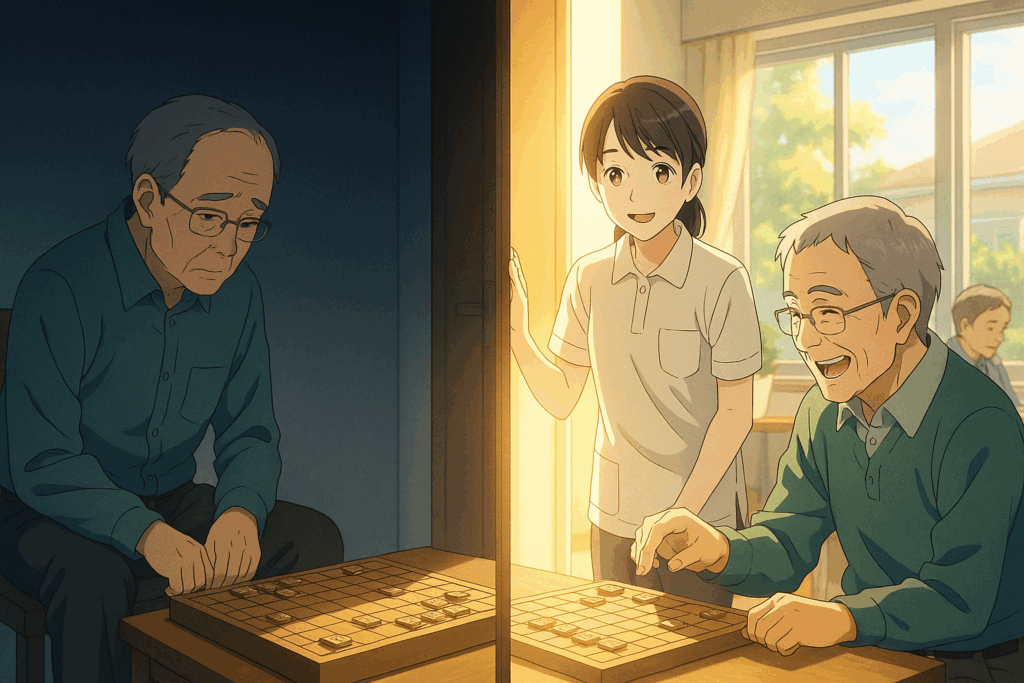

特に忘れられないのが、新人時代のある利用者Aさんのことです。

Aさんは元々、地域の会合に出かけるのが大好きな社交的な方でしたが、施設に入ってからは塞ぎ込みがちになりました。レクリエーションに誘っても「いかない」と断られ、職員と話すことさえ面倒くさそう。

僕たちは「どうしたらAさんに元気になってもらえるか」と、施設内でできることを必死に考えました。

Aさんの好きな将棋の盤を用意し、僕らが交代で相手をしましたが、Aさんはちっとも楽しそうじゃないんです。

「…弱い相手と指しても、面白くないよ」。そう言われた時の寂しそうな目が、忘れられません。

途方に暮れていた時、ベテランの先輩が言いました。

「やなぎ君、Aさんのこと、施設の中だけで考えすぎてない?Aさんが本当にしたいのは、職員と指すことじゃなくて、同じくらいの強さの人と真剣勝負することなんじゃないの?」

ハッとしました。

僕はすぐに地域の公民館に連絡を取り、毎週開催されている将棋サークルボランティアの存在を知りました。

Aさんに伝えると、最初は「今さら、わしなんか…」と渋っていましたが、「いろんな人がいるみたいなので、楽しく対戦できる人も見つかるかもしれないですよ」と説得し、参加することに。

結果、Aさんは水を得た魚のように生き生きと将棋を指し、僕が初めて見るような闘志に満ちた満面の笑みを見せてくれたのです。

この経験は、僕にとって大きな教訓になりました。

僕たちの仕事は、施設の中で完結するだけじゃない。

利用者さんの「本当の望み」を叶えるために、地域という広い世界に目を向け、人と人とを「つなぐ」ことも必要なんだ、と。

この失敗がなければ、僕は今も「施設の介護士」という狭い枠から出られなかったかもしれません。

STEP1【スキル編】:明日から使える!「3つの最強装備」を手に入れよう

未来という冒険に出るために、ぜひ手に入れてほしい「3つの装備」があります。

ゲームで言うところの、剣と盾と魔法ですね。

装備①:PC・スマホを使いこなす「魔法の地図」

これからの介護福祉士にとって、PCやスマホは必須アイテムです。

まさに、冒険に必要な「魔法の地図」。

まずは、キーボードを見ないで文字を打つ「タッチタイピング」の練習から。

これができるだけで、記録のスピードが劇的に変わります。

次に、介護に役立つWebサイトを一つ、ブラウザに「お気に入り登録」してみましょう。

装備②:人と地域をつなぐ「コミュニケーションの極意」

「地域の幸福デザイナー」の核となるスキルです。

難しく考えず、まずは職場の看護師さんに会った時、「そういえば、〇〇さん(利用者)のことで、ちょっと教えてほしいんですけど…」と、雑談ついでに質問してみましょう。

次に、職場の周辺を少しだけ散歩して、「こんなお店があったんだ」と発見してみる。

その小さな好奇心が、連携の第一歩です。

装備③:変化を楽しむ「賢者の石(折れない心)」

これが一番大事なマインドセット、心の持ちようです。

未来はどんどん変わっていきます。

その変化を「面倒くさい」と拒絶するのではなく、「面白そうじゃん!」と楽しめるかどうか。

ゲームで新しいステージに進む時って、ワクワクしますよね?

それと同じです。

失敗はゲームオーバーじゃなくて、「経験値」。

昨日の自分より、今日の自分が少しでも成長していれば、それで満点です。

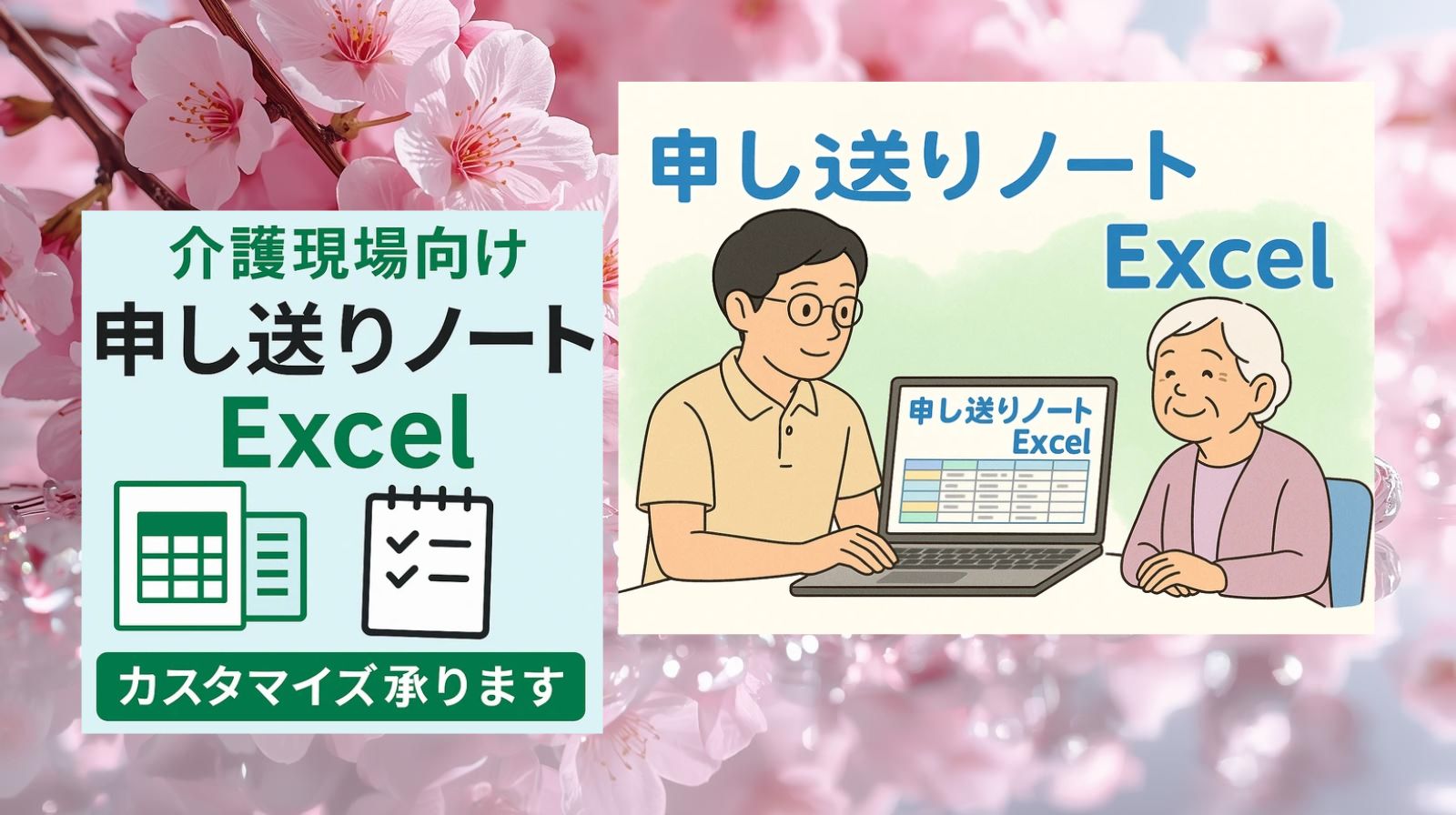

STEP2【実践編】:Excelオタクな私が、職場の「めんどくさい」を解消してヒーローになった話(成功談)

「スキルを身につけろって言われても…」と思う方のために、僕自身の小さな成功体験をお話しします。

僕の職場では昔、勤務表をExcelで作り、さらにそこから細かい業務割を主任が必死にコピーして、貼り付けて…と転記して修正して作っていました。

毎月、膨大な時間がかかり、主任の残業の原因になっていました。

当時、趣味でExcelをいじっていた僕は、「これ、もっと楽にできるはず」と思い、マクロという自動化機能を勉強したんです。そして、ボタンを押したら自動的に転記されるという簡単な仕組みを作ってみました。

おそるおそる主任に提案したら、「え、何これ、魔法!?すごい!」と大絶賛。

その仕組みのおかげで、主任の勤務表作成に関わる残業時間は、月に5時間以上も削減されました。

僕はちょっとだけ、職場のヒーローになれたんです。

大したことじゃないかもしれません。

でも、❝自分の「好き」や「得意」を活かして、目の前の「めんどくさい」を一つ解決する。❞

その小さな一歩が、周りを助け、何より自分自身の大きな自信になることを、身をもって体験しました。

STEP3【お悩み相談】:あなたの「あと一歩」を応援!未来準備Q&A

最後に、皆さんが抱えがちな疑問に、Q&A形式でお答えします!

6.まとめ:未来への航海図

最後に、未来への航海図として、この記事のポイントをまとめておきます。

いつでも見返して、現在地を確認してくださいね。

- あなたの仕事の舞台を、「施設・在宅」から「地域全体」へと広げよう。

- AIやロボット、そして地域住民を、仕事を奪う「敵」ではなく「頼れる仲間」として迎え入れよう。

- ケアを提供するだけでなく、地域を巻き込み、人の幸福をデザインする専門職「地域の幸福デザイナー」へと、自分自身を進化させよう。

- そのために、「PCスキル」「繋ぐ力」「学ぶ心」という3つの装備を、今日から少しずつ磨き始めよう。

- 未来は、誰かが作ってくれるものではない。

あなたが今日踏み出す、その小さな一歩から始まる。

7.おわりに:未来は、あなたの一歩から始まる

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございました。

未来の話と聞くと、どこか遠い世界の話に聞こえるかもしれません。

でも、この記事で紹介した変化の波や、新しい介護のカタチは、もうあなたのすぐそばまで来ています。

その変化を、ただ待って飲み込まれるのか。

それとも、サーフィンのように乗りこなし、楽しんでしまうのか。

それは、私たち一人ひとりの今日の選択にかかっています。

僕の趣味はベランダ菜園ですが、立派な野菜を育てるには、まず「土」を耕すことから始まります。

石を取り除き、栄養を与え、ふかふかの土壌を作る。

そうして初めて、蒔いた種はしっかりと根を張り、大きな実りをもたらしてくれます。

この記事を閉じた後、ぜひやってみてほしいことが一つだけあります。

それは、あなたの職場の「これ、何とかならないかな?」と思うことを、一つでいいのでメモに書き出すことです。

そこが、あなたの未来という畑を耕す、最初の、そして最も大切な一点です。

そこから、あなたの冒険が始まります。

あなたのこれからの冒険を、心から応援しています。

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!

コメント