1. その手助け、利用者の「できる」を奪ってませんか?

こんにちは!介護士のやなぎです🌿

記録に追われ、コールが鳴り響き、時間に追われる中で、一人ひとりの利用者さんとじっくり向き合うことの難しさを、痛いほど感じていらっしゃるのではないでしょうか。

想像してみてください。夕食の配膳を終え、ようやく一息…と思いきや、ある利用者さんがお箸を持つ手をお皿の上で止まらせています。うまくおかずが掴めず、少し困ったような、諦めたような表情。あなたの手元には、まだ終わっていない記録の山。さあ、どうしますか?

多くの人が、きっと「私が食べさせてあげた方が早い」と判断すると思います。その優しさ、その責任感、痛いほどよくわかります。

私もかつて新人の頃は、効率こそが正義だと信じ、先回りして「やってあげる」ことこそが最高の介護サービスだと思い込んでいました。でもある日、私が手伝った後に、ある利用者さんが見せた寂しそうな笑顔に、ハッとさせられたんです。

「ありがとう」の言葉の裏に隠された、「本当は、自分でやりたかったのに」という小さな心の声を見過ごしていたのかもしれない、と。

この経験から、私は「利用者の“できる”を奪わない」ということを何よりも大切にするようになりました。

私たちが良かれと思って差し伸べたその手は、もしかしたら、相手から「自分でできた!」という達成感や「ささやかな自信」、そして「生きる意欲そのもの」を静かに奪ってしまっているのかもしれないのです。

この記事は、かつての私と同じように、日々の業務の中で「これで本当にいいのだろうか?」と悩むあなたのために書きました。

「待つ」ことは決して受け身な姿勢やサボりではありません。

それは、利用者さんの未来を信じ、私たちの仕事の喜びを再発見するための、最も戦略的で温かい「支援技術」なのです。

読み終わる頃には、あなたの介護観が変わり、明日から利用者さんの「できた!」の笑顔に会えるのが、もっと楽しみになっているはずですよ。

2.「待つ介護」とは、利用者を信じ、意欲を引き出すための積極的な技術である

「いやいや、やなぎさん。待つのが大事なんて、そんな理想論はわかってるよ。でも、こっちには時間がないんだ!」

…そんな声が、今にも聞こえてきそうです。

私も特養で時間に追われていた頃は、心の底からそう思っていました。1秒でも早く業務を終わらせることこそが、プロの仕事だと。

でも、もし、その「待つ」という一見遠回りに見える行為こそが、利用者さんの心と身体、ひいては私たちの仕事のやりがいをも守る“一番の近道”だとしたら、少しだけ耳を傾けてみたくなりませんか?

これからお話しする「待つ介護」は、巷で言われるような単なる精神論ではありません。

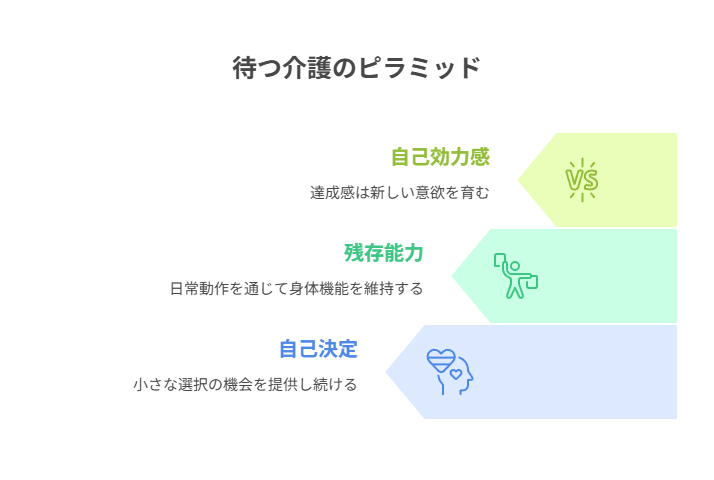

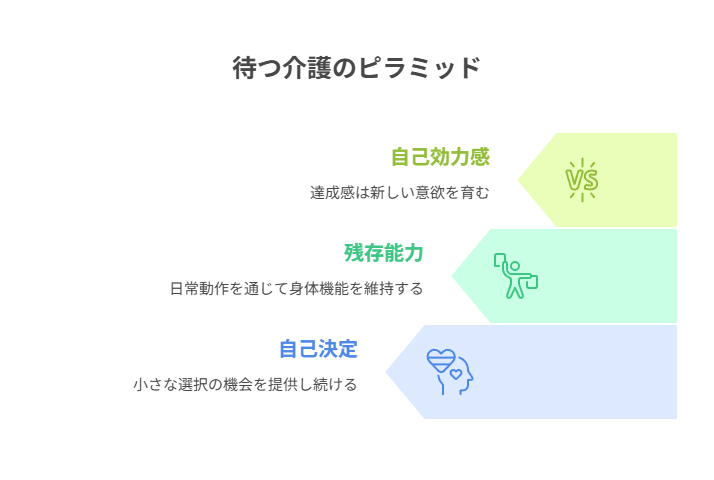

それは、3つの太い柱に支えられた、介護の専門性と哲学が詰まった“積極的な戦略技術”なんです。

- 第一の柱:『尊厳』そのものである、自己決定権の尊重。

これは、「今日の洋服はどっちの色がいい?」といった小さな選択の機会を、意図的に提供し続けることです。自分で選び、自分で決める。この当たり前の権利を守ることこそが、「私はまだ、自分の人生のハンドルを握っているんだ」という実感、つまり人間の尊厳そのものを支える土台になるんですよね。 - 第二の柱:『未来への投資』である、残存能力の活用。

リハビリ室での特別な訓練だけが、リハビリではありません。ベッドから食卓まで自分の足で歩くこと、スプーンを口に運ぶこと、その一つひとつの日常動作が、ご本人の身体機能を維持し、未来の寝たきりを防ぐための、かけがえのない“貯金”なんです。私たちが手伝いすぎることは、その方の未来の可能性を、少しずつ奪っているのかもしれません。 - 第三の柱:『生きる意欲』を育む、自己効力感の醸成。

「自分でできた!」という達成感は、心の畑にまく最高の“肥料”です。この成功体験という肥料が、乾いた心に潤いを与え、「次はあれもやってみようかな」という新しい意欲の芽を次々と育てるんです。私たちの役割は、この“肥料”を、日々の関わりの中でどれだけ提供できるかにかかっています。

「待つ」ことは、決して相手を放置することではないんです。その人の力を心の底から信じ、「あなたならできる」という無言のメッセージを送り続ける、最高に温かいプロフェッショナルな支援なのです。

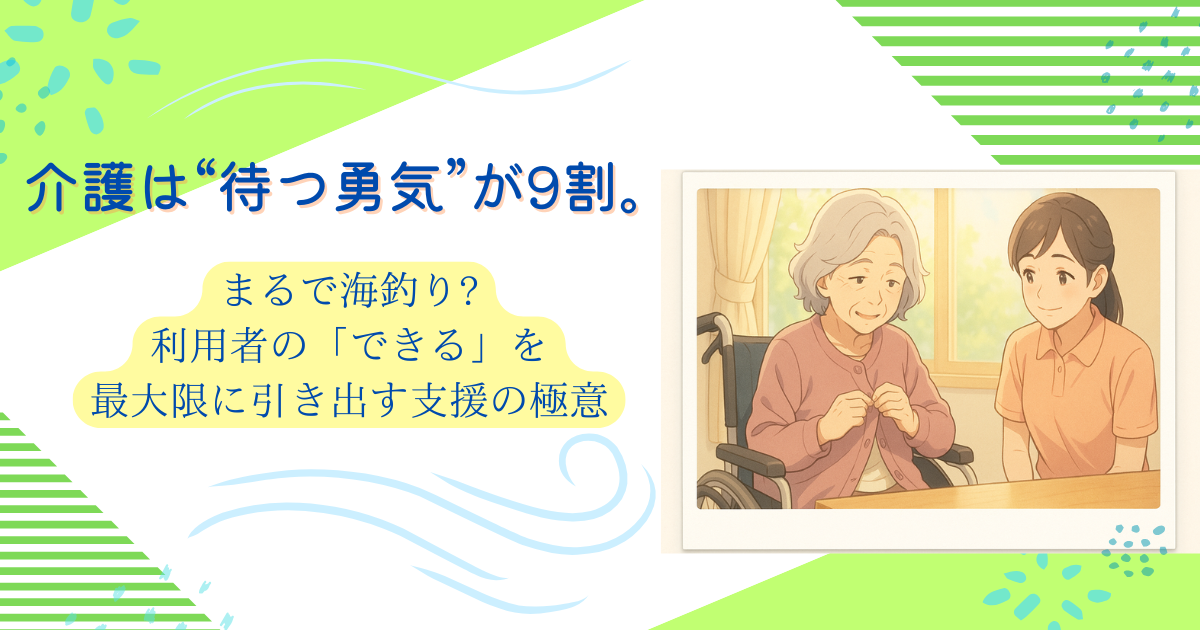

それは、未来を予言する占い師でも、何でも願いを叶える魔法使いでもなく、ただ静かに隣に座りアタリを待つ「釣り名人」のような関わり方。

これから、その奥深い世界の扉を、一緒に開けていきましょう。

3. なぜ私たちは「待つ」べきなのか?3つの確かな理由

「待つ」ことが、ただの理想論ではない積極的な技術であることは、なんとなく掴んでいただけたかと思います。

ここからはその核心に触れていきましょう。

「なぜ、私たちはそこまでして『待つ』べきなのか?」

その答えを、「心」「身体」「チーム」という3つの視点から、一緒に探求していく旅に出かけましょう。

ここを理解すれば、明日からのあなたの眼差しがきっと変わるはずです。

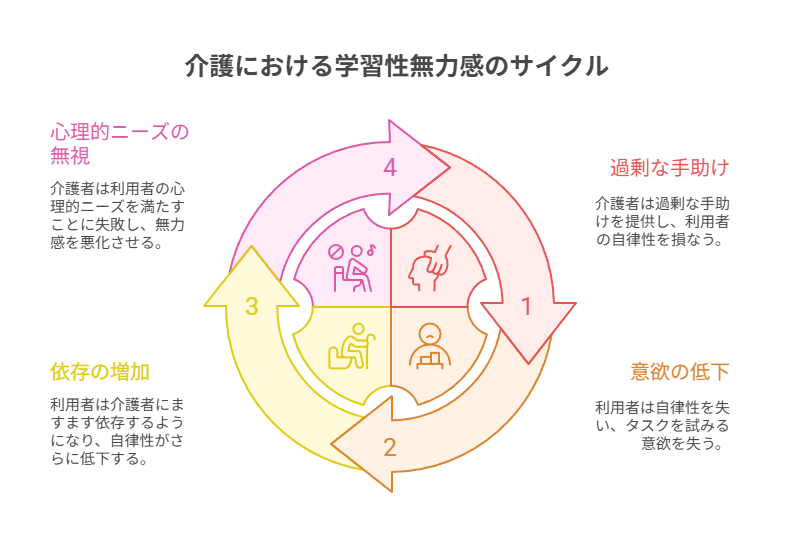

3-1. 【心の理由】過干渉が招く「学習性無力感」と自分で決めることの尊さ

もし、あなたの何気ない一言や行動が、利用者さんの心のシャッターをガラガラと下ろさせてしまっているとしたら…?少しドキッとする話かもしれませんが、過剰な手助けにはそれくらいのインパクトがあるんです。

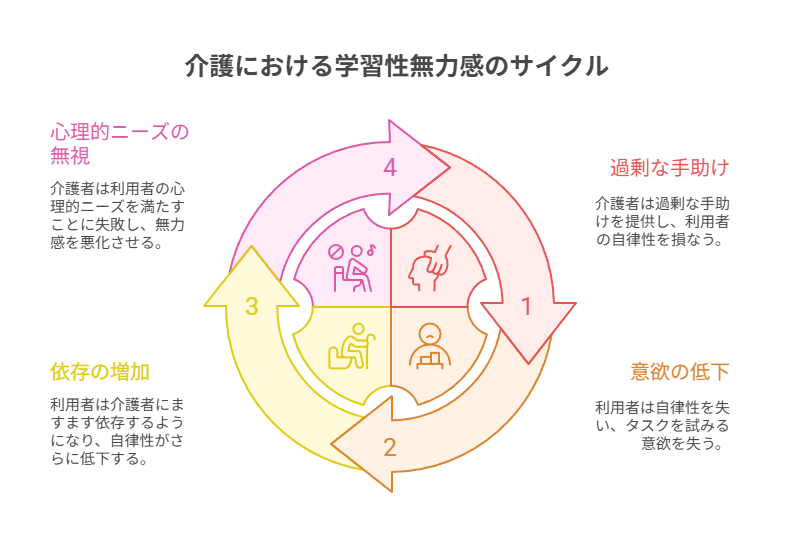

先ほど少し触れた「学習性無力感」、これを介護現場に置き換えると、もっとリアルに想像できます。

例えば、食事のたびに手伝ってもらっている人は、だんだん自分で箸を持とうとしなくなります。

「どうせ、うまく食べられないし、やってもらった方が早いから」と。

ナースコールを押してもすぐに対応してもらえない経験が続くと「どうせ、押しても誰も来てくれない」と、本当に助けが必要な時に押すことすら諦めてしまうかもしれません。

このように、本人の「やりたい」「助けてほしい」という気持ちが何度も空振りすることで、心は「どうせ無駄だ」と学習して、すべての意欲を失ってしまうのです。

この対極にあるのが、「パーソン・センタード・ケア」の考え方です。

提唱者であるトム・キットウッドは、「その人らしさ」や他者との「結びつき」「くつろぎ」といった心理的なニーズを満たすことの重要性を説きました。 これは、難しいことではありません。

「〇〇さん、おはようございます。今朝のお味噌汁、美味しいですよ」 「このセーターの色、〇〇さんによくお似合いですね」

そんな言葉のやり取り一つひとつが「私たちは、あなたという一人の人間を、大切に思っていますよ」というメッセージになるのです。

そして、その最も重要なメッセージの伝え方が、「選択の機会」を提供し待つこと。

「今日のレクリエーション、参加してみませんか?」と問いかけ、本人が考えるのを“待つ”。

その沈黙の時間こそが、相手の存在を丸ごと尊重している証になるのです。

つまり、待つことは、相手の『心のコップ』に尊厳という名の水を、一滴、また一滴と注いでいくような繊細で決定的に重要な作業なのです。

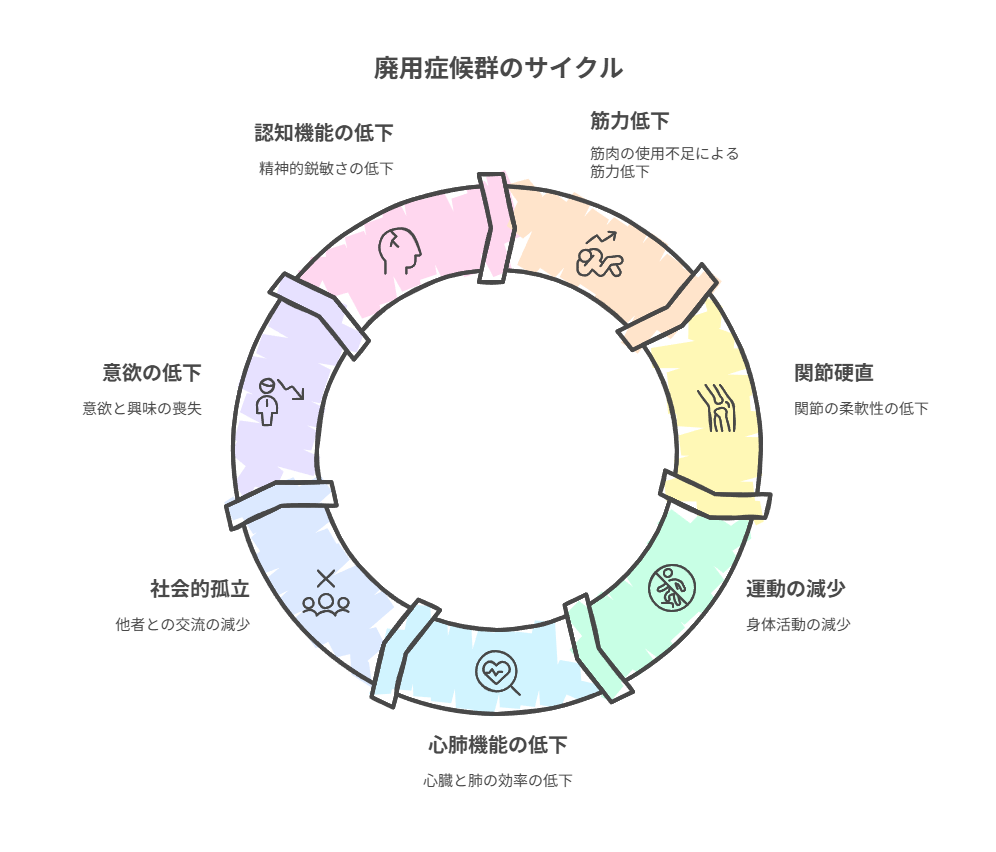

3-2. 【身体の理由】すべての動作がリハビリに。「廃用症候群」を予防する

次に、身体への影響です。「良かれと思ってかけたその一言が、利用者さんの“歩く力”を、静かに奪っているかもしれません」と言われたら、どう感じますか?

「廃用症候群」の本当の恐ろしさは、単に筋肉が衰えるだけではない点にあります。使わないことで筋力が低下し、関節が固くなる。すると、動くのが億劫になり、心肺機能も低下します。ベッドで過ごす時間が増えれば、血行が悪くなり床ずれ(褥瘡)のリスクが高まる。さらに、他者との交流が減ることで社会的に孤立し、意欲が低下しうつ状態や認知機能の低下にまで繋がっていく…

このように、一つの機能低下がドミノ倒しのように心身全体の機能低下を招いてしまうのです。

この恐ろしいドミノを止める最も有効な手段、それが「生活リハビリ」です。

特別なマシンを使うジムだけがトレーニングの場ではありません。

むしろ、私たちの職場こそが最高のトレーニングジムなんです。

- ベッドから起き上がる → 腹筋と背筋のトレーニング

- トイレまで歩く → バランス能力と下肢筋力のトレーニング

- 服のボタンをかける → 指先の巧緻性と集中力のトレーニング

- お茶を飲む → 嚥下機能と上肢のトレーニング

そう考えると、日常生活ってトレーニングの宝庫ですよね?

自立支援の基本は「水分、栄養、運動、排泄」の4大ケアを適切に行うことだと言われますが、「待つ」ことでご本人の活動量を増やすのは、まさに「運動」の機会を最大化することに他なりません。

私たちが先回りして手伝うのは、この貴重なトレーニングの機会を奪い、恐ろしい廃用症候群へのレールを敷いてしまうことになりかねないのです。

つまり、待つことは、利用者の“未来の可能性”を守るための、最も効果的な予防接種なのです。

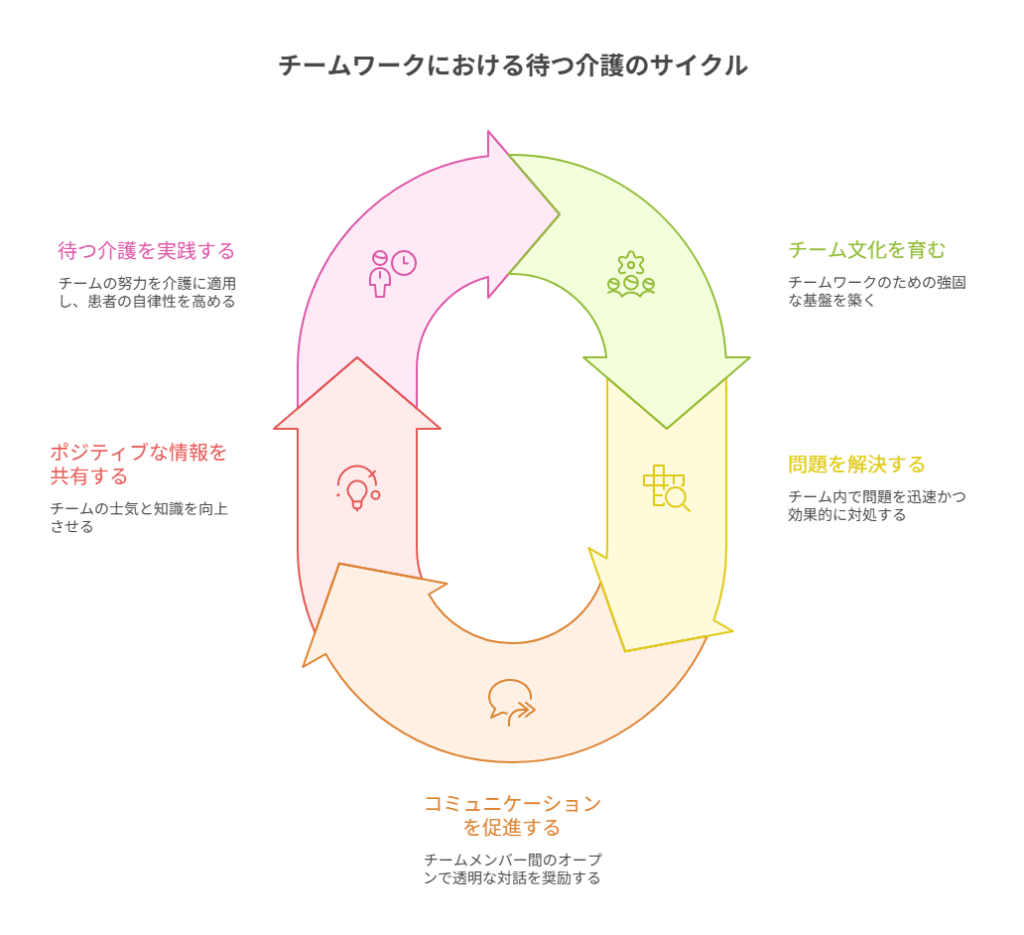

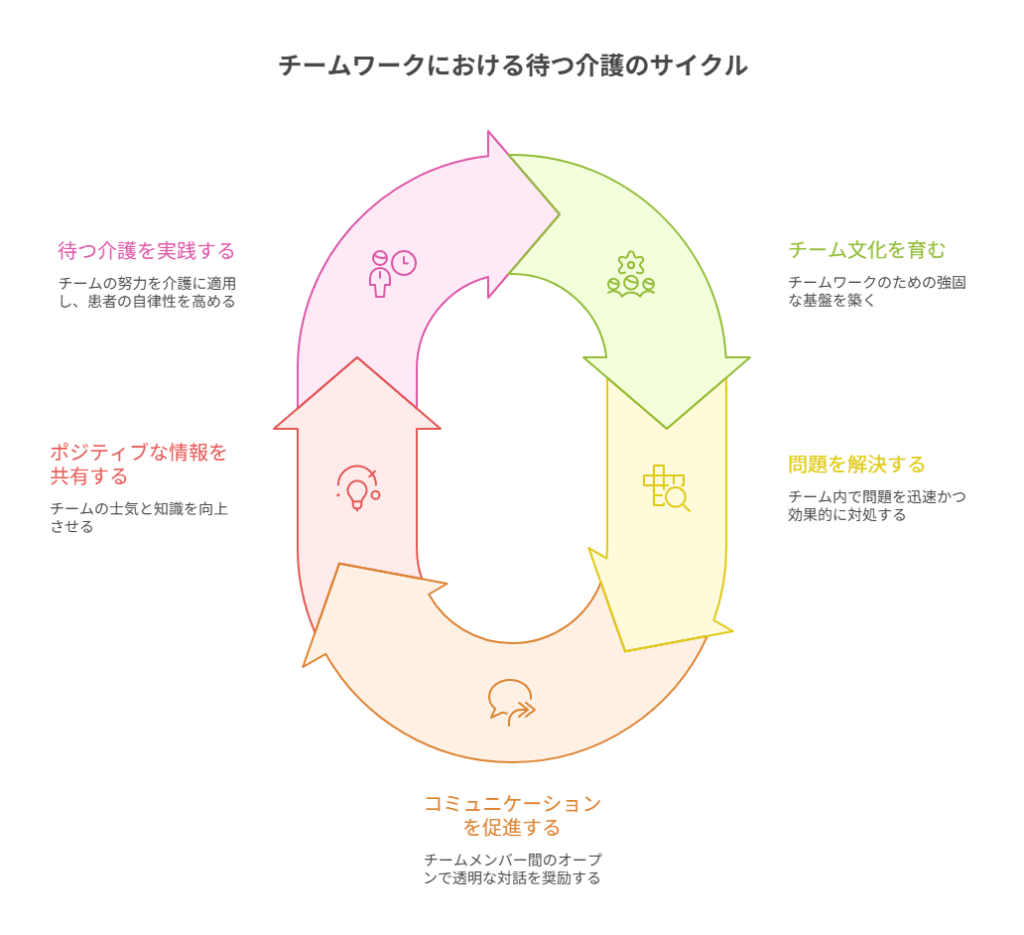

3-3. 【畑の比喩で解説】チームで「待つ」文化を育む重要性

さて、最後の理由は「チーム」です。どんなにあなた一人が「待つ」ことの重要性を理解し実践しても、チーム全体がバラバラではその効果は半減してしまいます。

それはまるで、底に穴の空いたバケツで必死に水を運んでいるようなもの。

私は「チームは畑、まず土作りから」とよく言いますが、「待つ介護」を根付かせるには、この「土作り」=「文化作り」が不可欠です。

水はけがよく(問題が放置されず)、風通しがよく(誰もが意見を言え)、栄養がたっぷりある(ポジティブな情報共有が活発な)土壌。

そんな職場でなければ、「待つ」という繊細なケアの芽は育ちません。

この素晴らしい畑を育てるには、様々な専門知識を持った農家の連携が欠かせません。

まさに、多職種連携がそのものですよね。

- 看護師は、苗(利用者)が病気にかからないよう専門知識で土壌を診断し、時に薬を与える「土壌医」のような存在。

- リハビリ専門職は、苗がまっすぐ力強く育つよう、支柱を立てたり、成長を促す剪定をしたりする「栽培技術の専門家」です。

- そして私たち介護職は、毎日畑に立ち、日当たりや水の量を調整し、苗の小さな変化に誰よりも早く気づく、いわば「農園の管理人」なのです。

この畑で最高の作物(ケア)を収穫できるのはどんな時か?

それは、メンバー全員が「今年は最高に美味しいトマト(利用者の目標)を、みんなで育てるぞ!」という「栽培計画」を、完全に共有している時です。

そのための作戦会議が「カンファレンス」であり、日々の成長記録をつけ合うのが「連絡ノート」にあたります。

「〇〇さんの苗、今日はここまで芽が伸びたから明日は少し支柱の高さを調整してみよう!」

「畑に新しい害虫(課題)が見つかったよ!種類と対策をみんなで共有しよう!」

こんな風に、チーム全員で一貫した農法(アプローチ)をとることで初めて、苗(利用者)は安心して成長という冒険に臨めるのです。つまり、「待つことは、個人のスキルであると同時に、チーム全体の力を“掛け算”にして豊かな収穫を得るための、最高の“知恵”」でもあるのです。

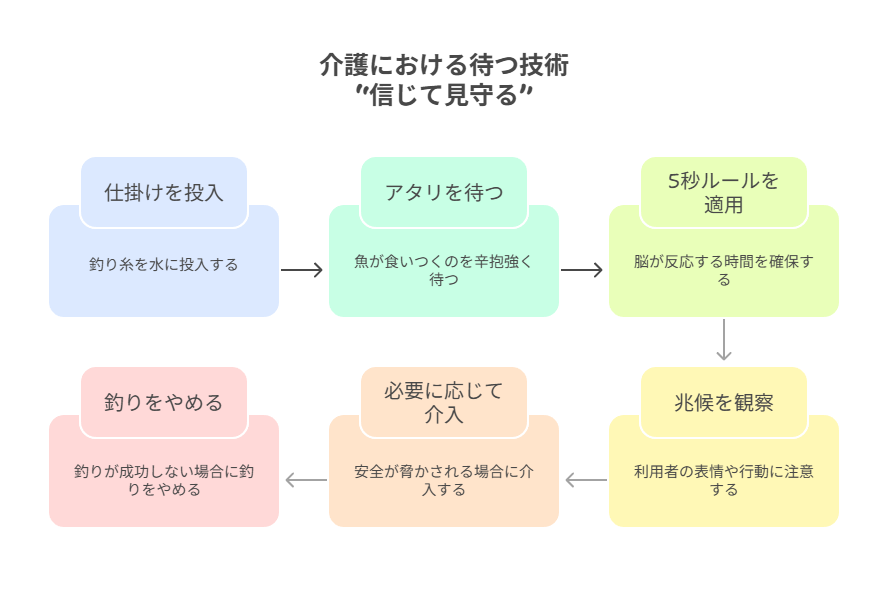

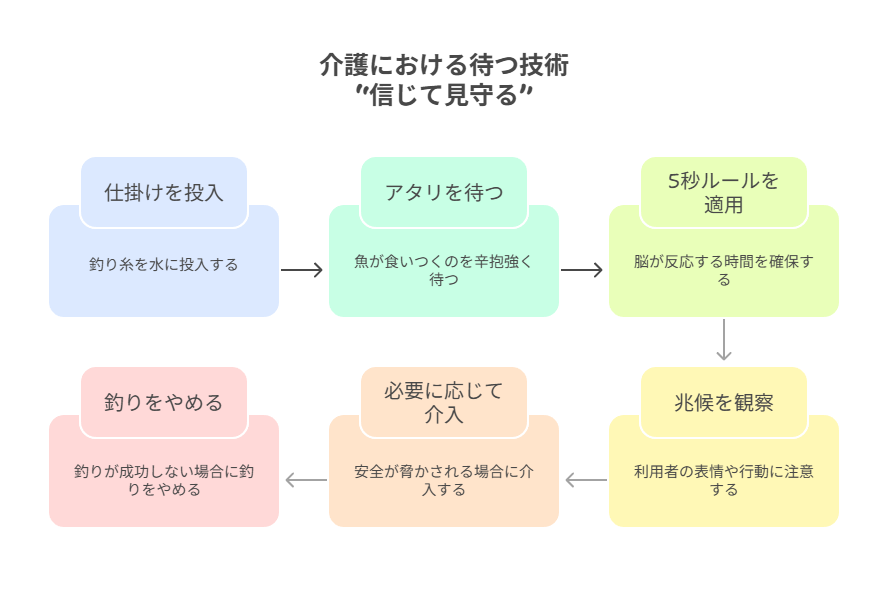

4. 今日からできる!海釣りに学ぶ「待つ介護」4つのステップ

さあ、いよいよ実践編です。

「頭ではわかった。でも、明日から具体的にどう動けばいいの?」

という、あなたの心の声にお応えします。

理論という名の「釣竿」は、もうその手にあります。

ここからは、実際に魚を釣り上げるための超具体的な「技術」を、私の趣味である海釣りのプロセスに沿って、余すところなく伝授しますね!

4-1. ステップ1:ポイント選び(“釣りたい魚”=目標の明確化)

釣りで一番大事なことは、魚がいる場所、つまり「ポイント」を見つけることです。

これは介護でも全く同じ。まずは、その利用者さんが「何をしたいのか」「何に喜びを感じるのか」という“本命の魚”がいるポイントを探らなくてはなりません。

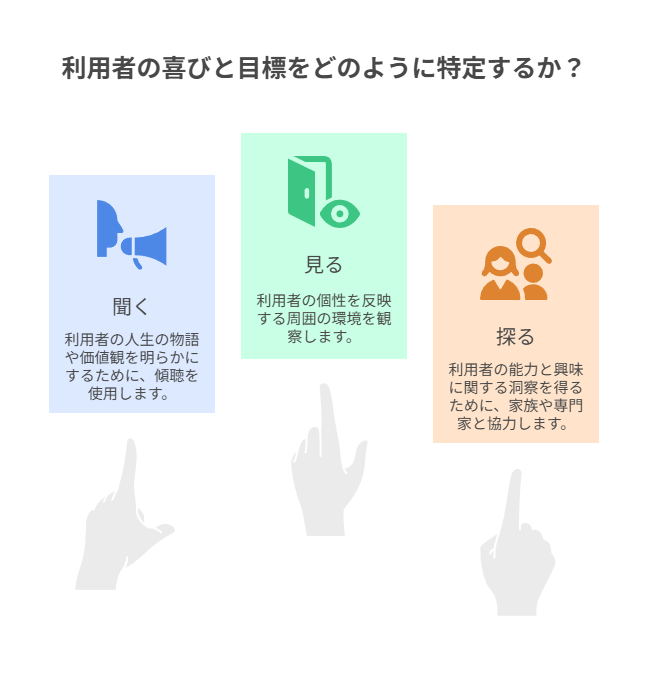

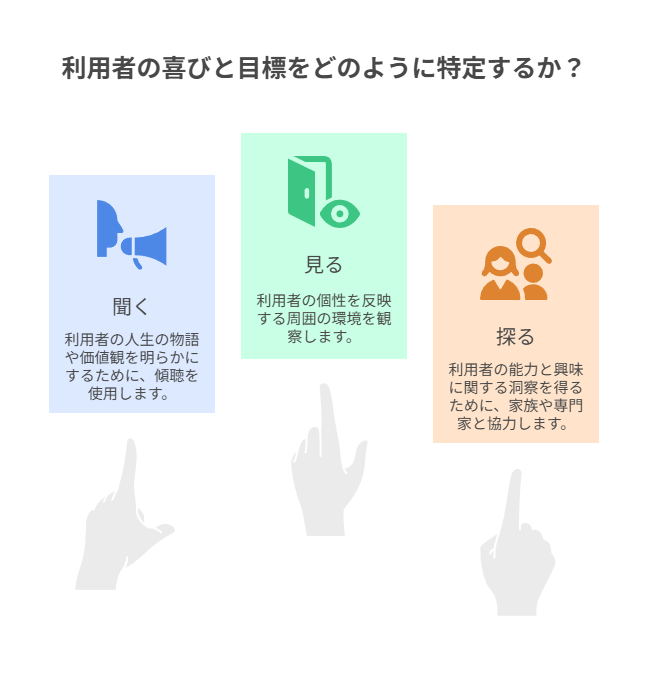

そのための情報収集には、「聞く」「見る」「探る」という❝三種の神器❞があります。

- 神器その①「聞く」:

私の価値観に「“聞く”は介護の最上位スキル」というものがあります。ただ質問するのではなく、相手の話に心を傾ける「傾聴」が重要です。「最近、テレビで高校野球をよく見ていらっしゃいますね。もしかして昔、野球お好きだったんですか?」といった、何気ない会話の中に、その方の人生の物語や価値観が隠されています。 - 神器その②「見る」:

言葉にならない想いは、その方の周りにあるモノが語ってくれます。居室に飾られた家族写真、大切にされている置物、熱心に読んでいる雑誌。それらは全て、その人らしさを構成する大切なピースです。 - 神器その③「探る」:

ご家族や他の専門職は、最高の釣り仲間です。「昔は編み物が得意だったんですよ」「最近、リハビリでここまで歩けるようになりました」といった情報は、私たちがポイントを見極めるための超重要なヒントになります。

これらの情報から、「もう一度、自分で服を選んでみたい」「食後に自分で歯を磨きたい」といった、ご本人の“釣りたい魚”=具体的な目標を一緒に見つけ出すのです。

4-2. ステップ2:仕掛けとコマセ(“挑戦できる”環境と声かけ)

狙う魚が決まったら、次は魚に合わせた「仕掛け」を作り、魚を寄せる「コマセ(撒き餌)」を撒きます。

介護で言えば、「仕掛け」とは、滑りにくい靴や持ちやすいスプーンといった福祉用具の選定や、手すりの設置といった環境整備のことです。

そして、それと同じくらい重要なのが、やる気を引き出す魔法の「コマセ」=「声かけ」です。

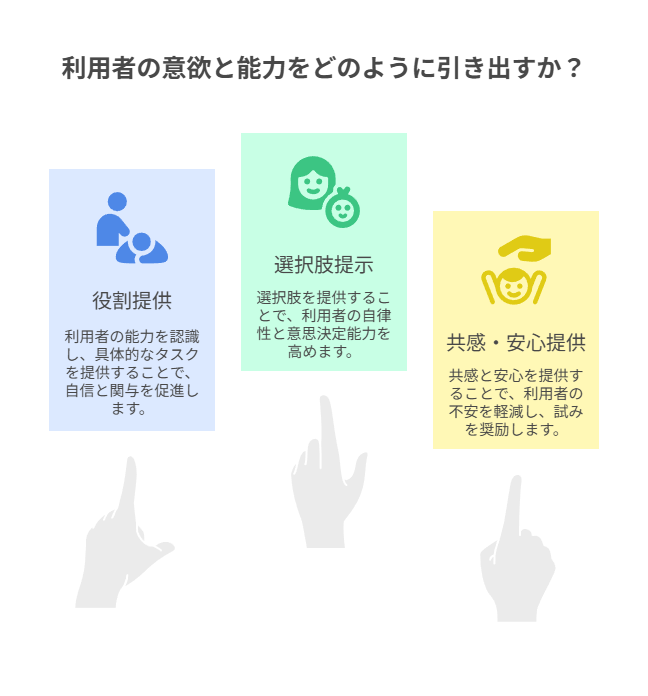

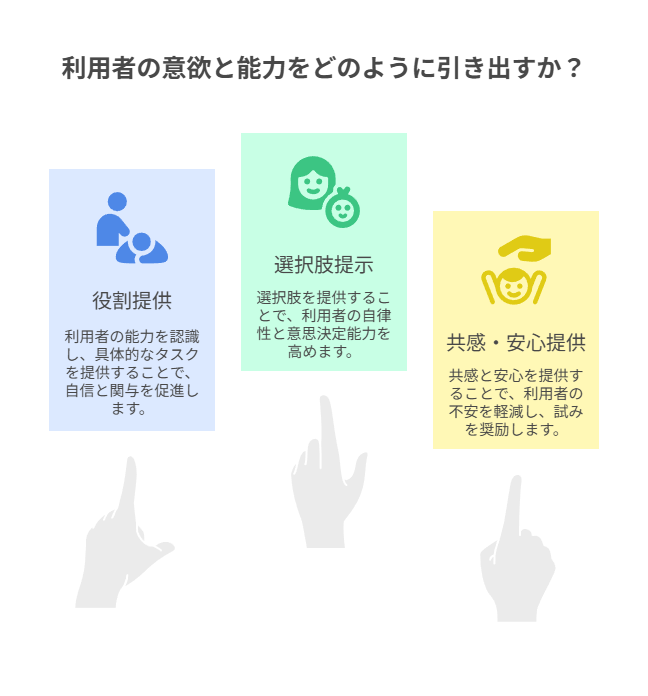

- 役割提供型:

「〇〇さん、この洗濯物を畳むのを手伝っていただけませんか?Aさん、本当に畳むのがお上手だから助かります!」 - 選択肢提示型:

「お風呂、今日はAの入浴剤とBの入浴剤、どちらの気分ですか?」 - 共感・安心提供型:

「大丈夫ですよ、うまくいかなくても誰も笑ったりしませんから。私も最初は全然できませんでした!」

このように、本人が「お、なんだか釣れそうな気がするぞ」「ちょっとやってみようかな」と、ワクワクするような期待感を抱ける雰囲気を作ることが、釣果(成功体験)への大きな一歩となります。

4-3. ステップ3:アタリを待つ(“信じて見守る”という核心技術)

さあ、いよいよこの釣りのクライマックス、腕の見せ所です。

仕掛けを海に投入したら、あとはひたすら魚が食いつく「アタリ」を待ちます。ここが一番もどかしく、そして最も重要な時間です。

ここで使う必殺技が、先ほども紹介した「5秒ルール」です。

私たちの脳が「ボタンをかける」と指示を出し、それが指先の筋肉に伝わるまでには、私たちが思う以上に時間がかかるものです。この「待ち時間」を保証してあげることが、相手への信頼の証となります。

もちろん、ただボーっと待つのではありません。私たちは常に、竿先(利用者の表情や様子)に全神経を集中させます。「顔色が悪くなってきた」「呼吸が荒くなってきた」「イライラした様子で物に当たろうとしている」など、これらは危険を知らせる明確なサインです。

安全が確保できないと判断した場合は、すぐに介入します。これが「放置」との決定的な違いです。

潮の流れ(体調)や天候(気分)によって、全くアタリがない日もあります。そんな日は「また今度にしよう」と竿をたたむ勇気も必要です。釣れない日もある。それもまた、釣りなのです。

4-4. ステップ4:アワセと取り込み(“最高の瞬間”の演出術)

竿先がググッと引き込まれる「アタリ」!

この瞬間を逃さず、グッと竿を立てるのが「アワセ」です。

介護で言えば、ご本人が「うーん…」と困って助けを求める視線を送ってきた、その瞬間!

早すぎると本人のやる気を削ぎ、遅すぎると諦めてしまう、絶妙なタイミングでの介入が求められます。

そして、見事魚がかかったら(挑戦が成功したら)、その喜びを分かち合いましょう。

もし失敗しても(魚に逃げられても)、その価値は決してゼロではありません。

- 結果を承認する:

「すごい!最後の一個まで、ご自分でボタンをかけられましたね!」 - プロセスを承認する:

「おしかったですね!でも、諦めずにここまで挑戦したことが素晴らしいです!」 - 感情を承認する:

「『やってみよう』と思った、そのお気持ちが、私は一番嬉しいです!」

このように、承認の言葉を使い分けるのです。そして、釣り上げた魚(成功体験)は、みんなで大きさを測り、写真を撮り、喜びを分かち合います。

「〇〇さん、今日こんなことができたんですよ!」とチームで共有することで、その成功はご本人の揺るぎない自信となり、私たちの次なる挑戦への活力ともなるのです。

5. 再度結論:「待つ介護」は、利用者の人生の“主人公”を尊重する哲学である

ここまで、「心」「身体」「チーム」そして「具体的な技術」という視点から、「待つ」ことの重要性をお話ししてきました。もうお分かりいただけたかと思いますが、「待つ介護」は、小手先のテクニックではありません。

それは、❝私たちの仕事のあり方そのものを問う、深く、そして温かい「哲学」❞なのです。

「でも、そんな哲学じゃ、目の前の現実は変わらないよ」

「効率を考えたら、やっぱり待ってなんていられない」

その気持ち、痛いほどわかります。しかし、ここで一度だけ立ち止まって考えてみてほしいのです。

私たちが信じているその「効率」は、本当に効率的なのでしょうか?

目先の業務を早く終わらせるために手伝う。すると、利用者の依存度は高まり、昨日まで自分でできていたことまでが、できなくなってしまう。

結果、さらに手助けが必要になり、私たちの仕事は長期的にはどんどん増えていく…

これは、まるで負のスパイラルですよね。

「待つ介護」は、一見すると時間がかかる“遠回り”に見えます。

しかし、利用者の自立度を高め、ご本人の「できる」を一つでも多く維持することは、結果的に未来の介護負担を軽減させることに繋がります。

つまり、「待つ」という行為は、❝その利用者さんの未来と、そして私たち自身の未来をも守るための、最も賢明な「先行投資」❞なのです。

私たちは、利用者さんの人生という壮大な物語の「主人公」ではありません。私たちの役割は、物語を勝手に書き換えたり、結末を決めつけたりすることではなく、主人公が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、最高の環境を維持・管理することです。主人公が道に迷った時だけ、そっといくつかの選択肢というヒントを提示し、どちらへ進むかは、本人が決める。この距離感こそが、専門職としての尊厳ある関わり方だと信じています。

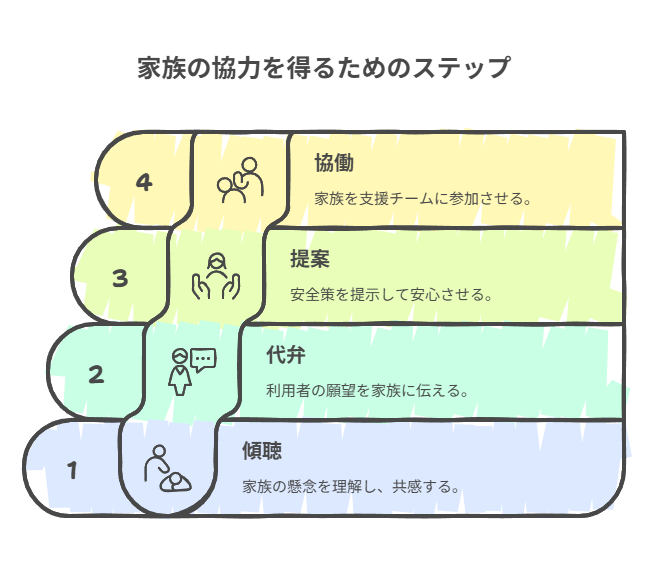

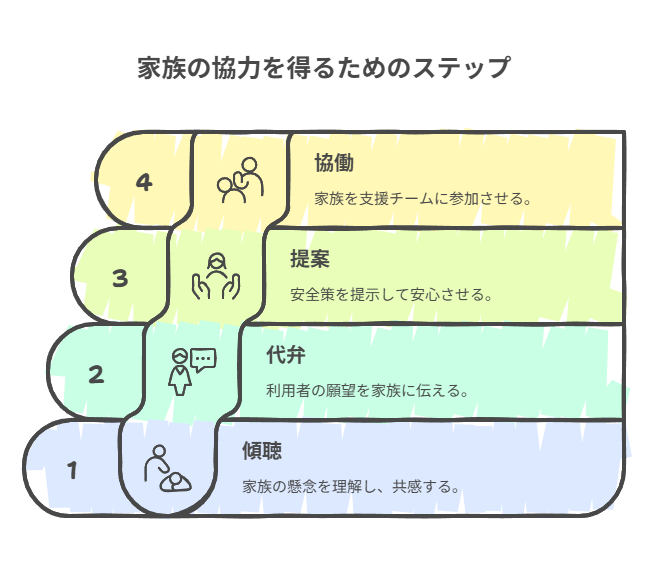

そして、この物語には、ご家族というもう一人の重要な登場人物がいます。ご家族は、私たちの「敵」では決してありません。主人公を共に支える「最強の味方」になりうる存在です。そのためには、一方的な「説得」ではなく、心からの「納得」を目指す対話が不可欠です。

- 【傾聴】 まずは、「ご心配ですよね。大切なご家族ですものね」と、その不安な気持ちに深く共感し、受け止めます。

- 【代弁】 次に、ご本人の想いを伝えます。「でも、お父様は『もう一度、自分の力で挑戦してみたい』と、そう仰っているんです」と。

- 【提案】 そして、専門家としての安全策を具体的に示します。「もちろん、安全には私たちが責任をもって配慮します。この手すりを使えば、きっと大丈夫ですから」と。

- 【協働】 最後に、一緒に応援するチームの一員になってもらうのです。「まずはこの一口から。一緒に『できたね!』って、応援しませんか?」と。

このように、「待つ介護」は、利用者の尊厳を守るだけでなく、ご家族の不安を「共に支える希望」へと変え、そして何より、私たちの仕事を単なる「お世話」から、人の人生に深く寄り添う「誇りある専門職」へと昇華させてくれる、最高の哲学なのです。

6. まとめ:明日から使える!「待つ介護」魔法の道具箱

最後に、明日からのあなたの「介護という名の釣り」が、もっと豊かで、もっと楽しくなるための「魔法の道具箱」をプレゼントします。

全部を一度に使う必要はありません。まずはピンと来た道具を一つ、そっとあなたのポケットに忍ばせて、明日の現場という「釣り場」に出てみてください。

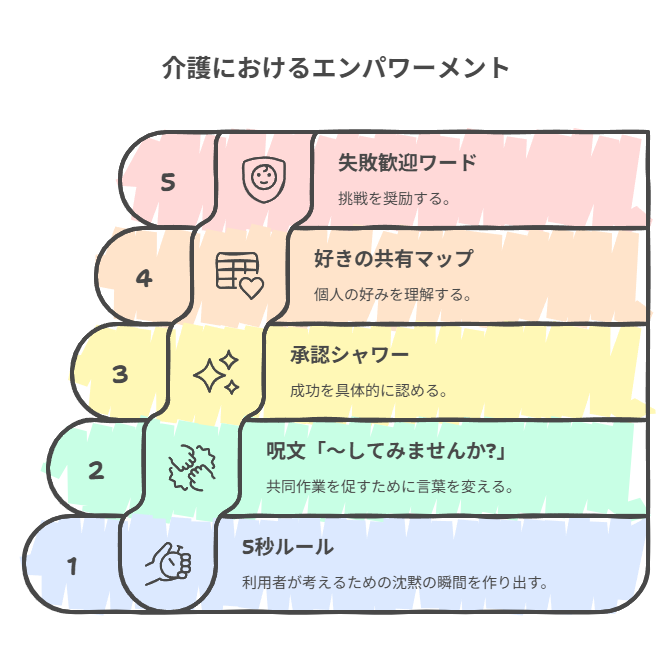

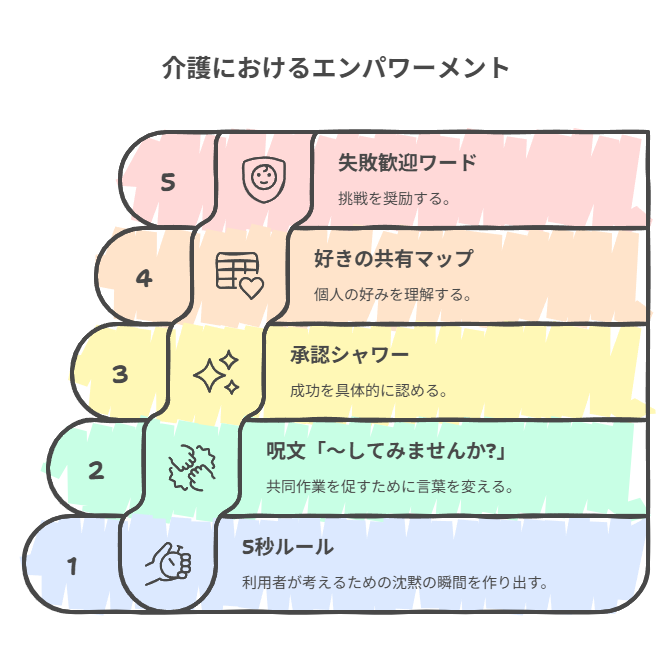

- 【道具①】思考を促す魔法のタイマー「5秒ルール」

利用者さんに質問したり、お願いしたりした後は、心の中で「1、2、3、4、5…」と数えましょう。- 【理由】

その沈黙の5秒間が、相手の脳が答えを考え、心が「こうしたい」と決断するための、誰にも邪魔されない「聖域」になるからです。

- 【理由】

- 【道具②】関係を変える魔法の呪文「~してみませんか?」

「~してあげますね」という言葉を、「~してみませんか?」という疑問形に変えてみましょう。- 【理由】

それは「私がやってあげる」という上下関係から、「一緒にやってみよう」という対等なパートナーシップへと、あなたと利用者さんの関係性を根本から変える、シンプルで強力な呪文だからです。

- 【理由】

- 【道具③】意欲を育てる心の肥料「できた!承認シャワー」

利用者さんの「できた!」瞬間に、具体的に、そして少し大げさなくらいに承認の言葉をかけましょう。「〇〇さん、今、ご自分でスプーンを口まで運べましたね!素晴らしい!」というように。- 【理由】

具体的に認められた成功体験こそが、自信という名の根を伸ばし、次の挑戦への意欲という新しい芽を育てる、最高の「心の肥料」になるからです。

- 【理由】

- 【道具④】ケアの精度を上げる羅針盤「“好き”の共有マップ」

チームの申し送りや休憩時間に、「そういえば〇〇さん、昔は〇〇が好きだったらしいですよ」という情報を積極的に共有しましょう。- 【理由】

その方の「好き」や「得意」を知ることこそが、画一的な作業としてのケアから、その人だけの物語に寄り添う“オーダーメイドのケア”へと進化させるための、最も正確な「羅針盤」となるからです。

- 【理由】

- 【道具⑤】挑戦を守る最強のお守り「“失敗歓迎”ワード」

もし利用者さんが挑戦して失敗した時にかける、温かい言葉をあらかじめ用意しておきましょう。「ナイスチャレンジ!」「おしい!でもその気持ちが一番大事ですよ!」など。- 【理由】

「失敗しても、ここには受け止めてくれる人がいる」という安心感が、挑戦を恐れない「文化」という名の土壌を作り、次の「やってみたい」を後押しする最強の「お守り」になるからです。

- 【理由】

さあ、いかがでしたか? まずは一つで大丈夫!

明日の現場で、今まで見えなかった新しい景色が、きっとあなたを待っていますよ。

7. おわりに:あなたの「待つ勇気」が、誰かの「生きる力」に変わる

最後までこの記事にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

あなたの心の中には今、どんな景色が見えているでしょうか。

もしかしたら、明日からの利用者さんとの関わり方が、少しだけ違って見えているかもしれませんね。

私は「釣り糸を垂らすように、待つ勇気」という言葉が、やっぱり好きです。

釣りって、魚が釣れない「待ち時間」のほうが圧倒的に長いんですよね。

その静かな時間の中で、私たちは海の色の変化に気づき、風の匂いを感じ、そして何より、自分自身の焦りや期待といった心の内側とじっくり向き合うことになります。

介護における「待つ」時間も、全く同じだと思うんです。それは、ただ相手を観察するだけの時間ではありません。

利用者さんという、かけがえのない一期一会の存在と向き合い、効率や生産性といった物差しだけでは決して測れない、人間としての温かい繋がりを再確認するための大切な時間なのです。

この「待つ勇気」が、あなたの現場に三つの小さな奇跡を起こすかもしれないと私は信じています。

一つは、諦めていた利用者さんの目に、ふと意欲の光が宿るという奇跡。

一つは、「最近、母の笑顔が増えました」と、ご家族の不安が安堵に変わるという奇跡。

そして最後の一つは、そんな場面に立ち会えたあなたが、「ああ、この仕事を選んで本当に良かった」と、心の底から誇りを感じられるという奇跡です。

私が「介護とITで現場をラクにする」と掲げているのも突き詰めれば、この人間らしい「待つ」時間を1秒でも多く創り出すためです。業務を効率化して生まれた余白で、私たちはもっと人の心に寄り添うことができるはずなのですから。

同じ空の下で介護という尊い仕事に携わる一人の「仲間」として、あなたの挑戦を心から応援しています。

そして、いつかどこかで、あなたの現場での素晴らしい「釣果報告」を聞ける日を、楽しみにしていますね。