1.はじめに:「今日も記録と連絡調整で1日が終わった…」そう感じていませんか?

「今日も利用者さんの顔より、パソコンの画面と向き合っている時間の方が長かったな…」

一日の終わりに、そんな風に感じてため息をついているケアマネジャーさん、いらっしゃいませんか?

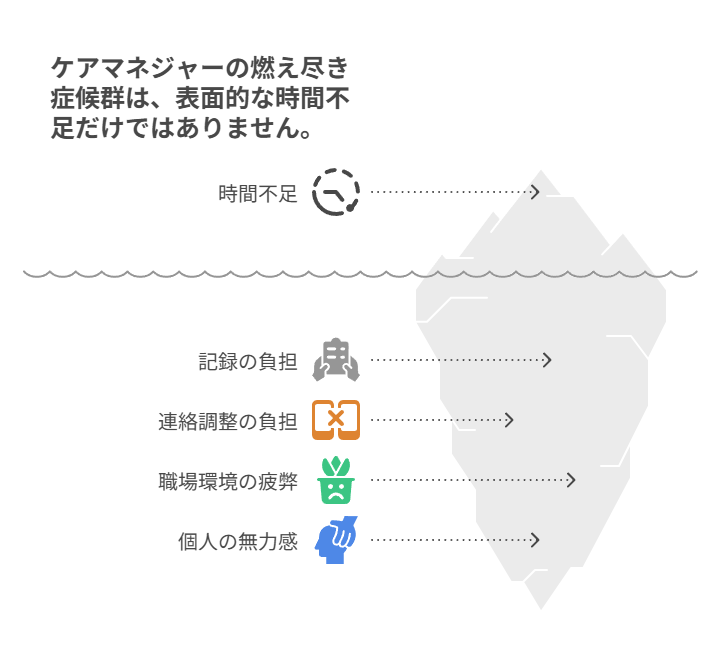

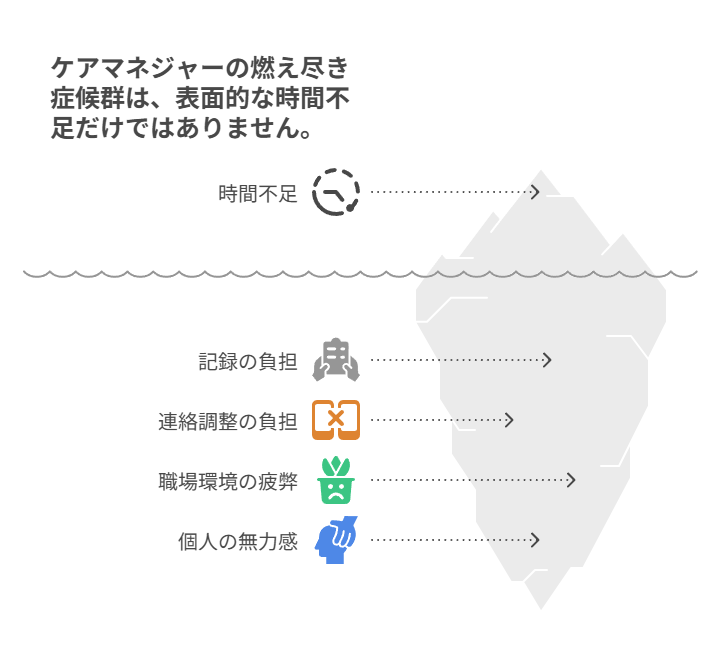

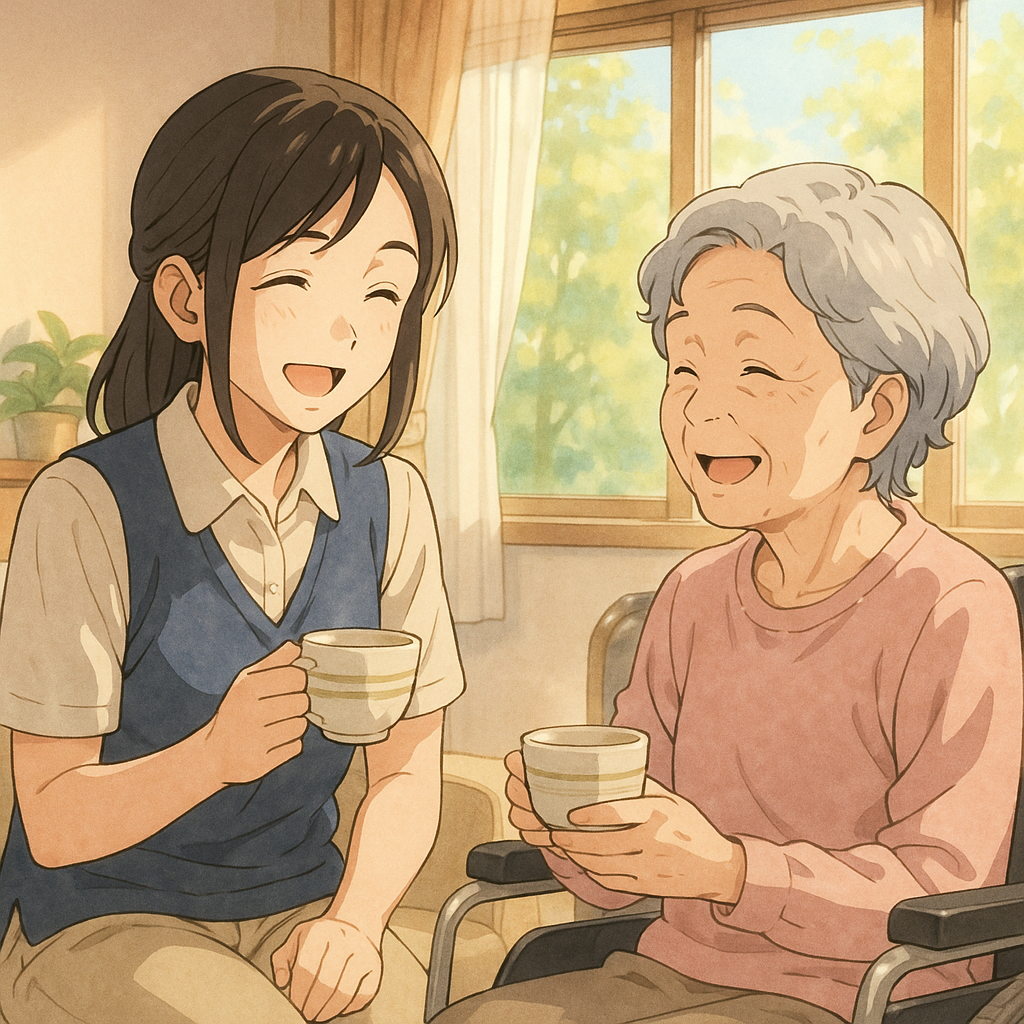

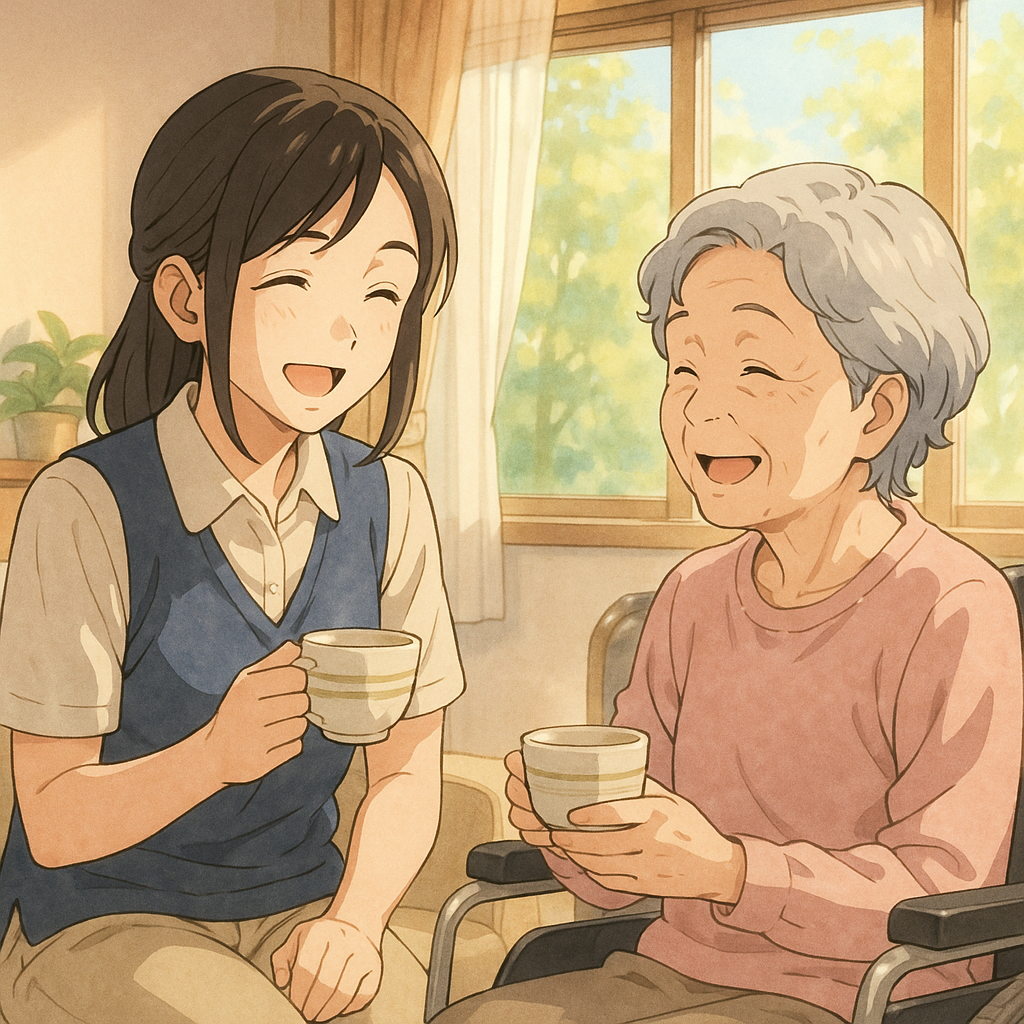

本当はもっと、一人ひとりの利用者さんとじっくりお話をして、その人らしい生活を支えたい。そう思っているのに、現実は記録、記録、また記録。サービス事業所との連絡調整に追われ、気づけばもう夕方。そんな毎日に、少し疲れてしまっていませんか。

何を隠そう、私自身も施設の主任をしていて、増え続ける書類の山と、それに伴うスタッフの残業を前に、自分の無力さを痛感する毎日でした。

こんにちは! 介護とITで現場をラクにすることを目指している、介護福祉士のやなぎとです。

「チームは畑、まず土作りから」なんて理想を掲げながら、その大切な畑(職場環境)がどんどん疲弊していくのを見るのは、本当に辛いものがありました。

この、介護現場に蔓延する慢性的な「時間不足」。 これって、私たち個人の頑張りや工夫だけで本当に解決できる問題なのでしょうか。

この記事では、その「時間泥棒」の正体を突き止め、解決策として大きな注目を集めている「AIケアプラン作成支援システム」について、徹底的に掘り下げていきたいと思います。

AIは私たちの仕事を奪う「敵」なのか、それとも最強の「味方」なのか。希望と課題の両面から、現場目線でとことんお話ししていきますね。

2.AIはケアマネの仕事を奪いません。むしろ「あなたにしかできない仕事」に集中させてくれる最強の”相棒”です

いろいろな不安や疑問があるかと思いますので、先に結論からお伝えさせてください。

AIは、決してケアマネジャーの仕事を奪う存在ではありません。

むしろ、私たちを日々の面倒な事務作業から解放し、専門職として「あなたにしかできない仕事」に集中させてくれる、最強の”相棒(パートナー)”になってくれる存在です。

「AIがケアプランを作る」と聞くと、なんだか冷たくて画一的なものが出来上がりそう…

そんなイメージがあるかもしれませんよね。でも、それは少し違います。

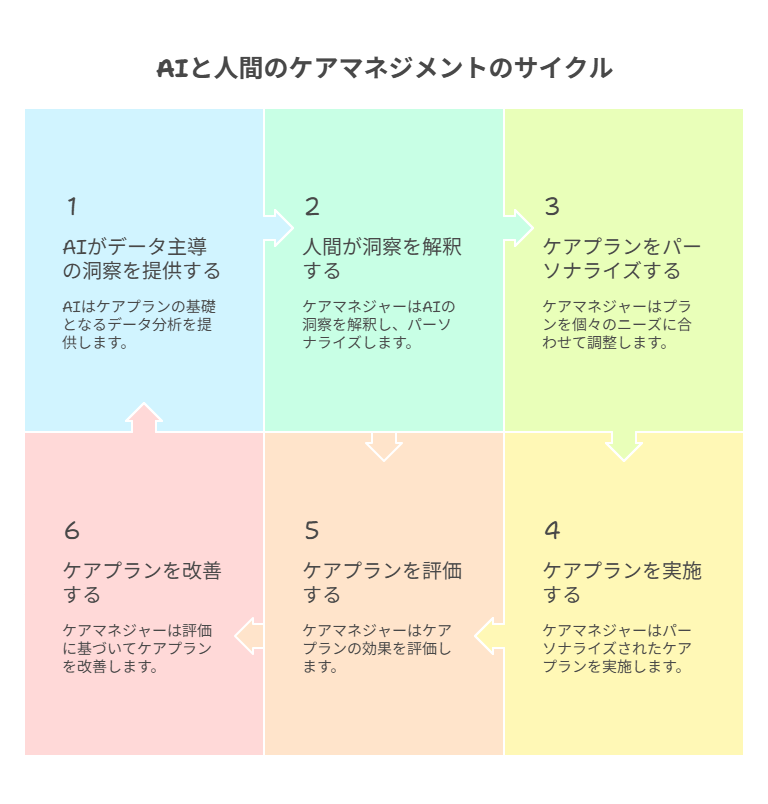

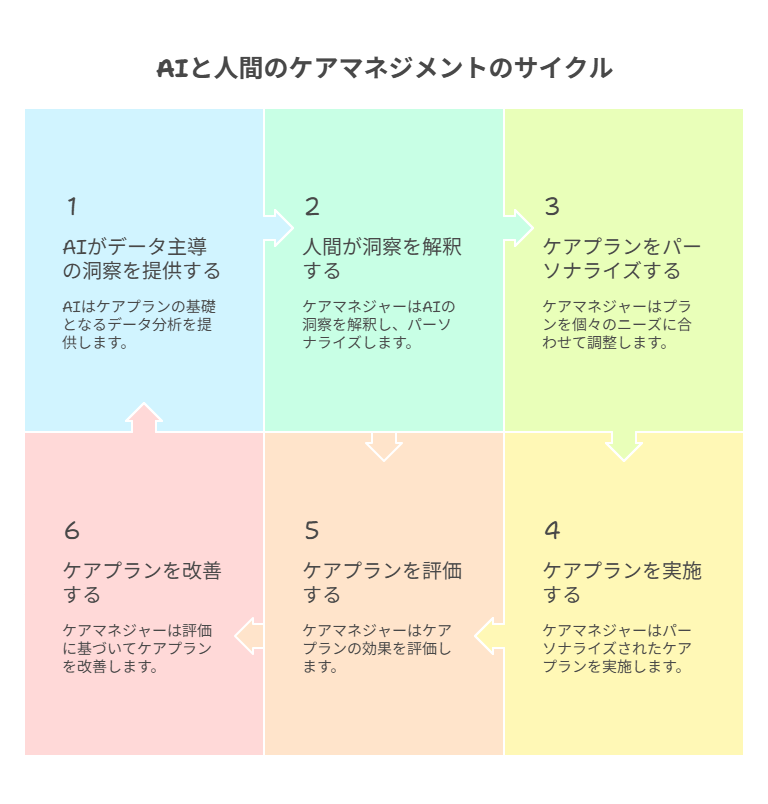

これからのケアマネジメントは、AIが膨大なデータから導き出したケアプランの「たたき台」を元に、私たち人間が、利用者さん一人ひとりの人生観やご家族の言葉にならない想いを丁寧に汲み取って、世界に一つだけの最高のプランに仕上げていく。

そんな、よりクリエイティブで、血の通った働き方へと進化していくんです。

まるで、RPGで最新の攻略サイトを手に入れたようなもの。冒険のヒントはAIがくれますが、どの道を選び、どう戦い、物語をクリアに導くかは主人公である私たち自身です。

AIは、私たちが本来持つ専門性や人間性を、さらに輝かせるための最高の道具。

そう、これは、私たちの働き方が大きく変わる新しい時代の幕開けなんです。

3.AI導入で何が変わるの?現場のリアルなメリット3選【あなたの職場でも起こる変化】

では、具体的にAIを導入すると、私たちの職場にどんな良い変化が起こるのでしょうか?

リサーチで見えてきた、特に大きな3つのメリットをより具体的なデータと共にご紹介します。

メリット①:【時間創出】月8.5時間の時短効果も!デスクワーク地獄からの解放

なんと言っても最大のメリットは、圧倒的に「時間」が生まれることです。

ある自治体の実証実験では、ケアプラン作成に関わる一連の業務において、一人あたり月平均8.5時間の時間削減に成功したというデータがあります。また、別の調査ではケアプラン作成時間が平均で40%も削減されたという驚きの結果も報告されています。

月8.5時間。これは、丸一日分以上の勤務時間に相当します。

毎月1日、まるっと自由な時間が手に入るとしたら、あなたは何をしますか?

- 今まで時間がなくて後回しにしていた、困難事例のカンファレンスを開けるかもしれない。

- 新しい地域資源やサービスを開拓しに、外に出られるかもしれない。

- そして何より、心に余裕が生まれ、利用者さん一人ひとりの些細な変化に気づけるようになるかもしれない。

これは、単なる業務効率化という言葉では片付けられない、ケアの質そのものを向上させるための、最も重要な資源を手に入れることなのです。

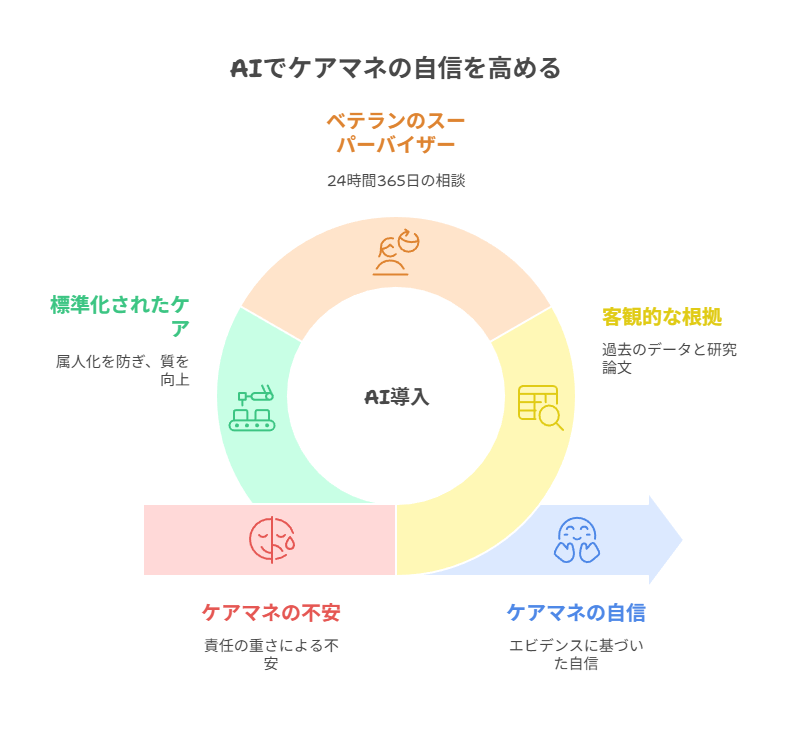

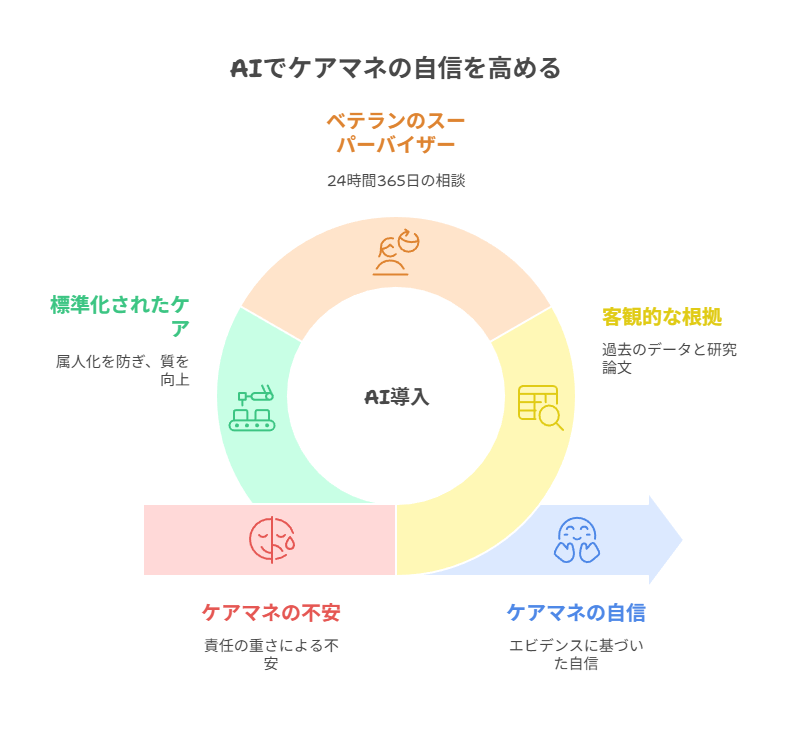

メリット②:【品質向上】脱・属人化!新人でも「ベテランの視点」を持てる

「このプランで、本当に利用者さんのためになるんだろうか…」

ケアマネの仕事は、その責任の重さから常に不安との戦いでもありますよね。

AIは、その不安を「自信」に変える手助けをしてくれます。

AIは、何万もの過去の介護データや最新の研究論文を学習しており、「なぜこのケアが必要なのか」という❝客観的な根拠(エビデンス)❞に基づいた提案をしてくれます。

それはまるで、24時間365日いつでも相談に乗ってくれるベテランのスーパーバイザーが隣にいるような感覚です。

例えば、サービス担当者会議で、多職種から「なぜこのサービスが必要なの?」と問われた時、今までは「私の経験上…」としか言えなかった場面でも、「過去の類似ケースのデータによると、このサービスを導入することで、3ヶ月後のADL(日常生活動作)維持率が15%向上するという結果が示されています」と、具体的な根拠を持って説明できるようになります。

これにより、プランの属人化(担当者の経験や勘に頼ってしまう状態)を防ぎ、事業所全体のケアの質を高いレベルで標準化できるのです。

【コラム】あなたの職場は大丈夫?介護DX準備度チェックリスト

AI導入の前に、まずは自分たちの現在地を知ることも大切です。 簡単なチェックリストを用意しました。いくつ当てはまりますか?

- [ ] 職員間の情報共有が、主に口頭か手書きのノートで行われている。

- [ ] 利用者さんの情報を探すのに、分厚いファイルをめくる必要がある。

- [ ] ケアプランやサービス計画書を、毎回ゼロから作成している。

- [ ] 「IT」や「DX」と聞くと、一部の職員から拒否反応が出る。

- [ ] 職員の残業が常態化しているが、具体的な対策が打てていない。

- [ ] ケアの方法について、職員間で意見が割れることがよくある。

【診断】

- 0~1個: 素晴らしい!あなたの職場はDXの準備が整っています。

- 2~3個: 黄色信号。AI導入を機に、業務全体の見直しをすると大きな効果が期待できます。

- 4~6個: 赤信号。AI導入の前に、まずは情報共有のルール作りなど、基本的な業務改善から始める必要があるかもしれません。しかし、課題が大きいほど、DXによる改善の伸びしろも大きいと言えます!

メリット③:【連携強化】AIという「共通言語」がチームを最強にする

介護はチーム戦です。 しかし、医師、看護師、リハビリ職、介護職など、立場の違う専門職が集まると、それぞれの「当たり前」が異なり、話が噛み合わないことも少なくありません。

ここにAIが入ることで、❝客観的なデータという「共通言語」❞が生まれます。

AIが示すデータやグラフは、誰が見ても同じように理解できるため、「言った・言わない」「解釈が違う」といった、チーム内のすれ違いを減らしてくれます。

これにより、サービス担当者会議は、単なる報告の場から、「どうすればこの利用者さんにとって最善か」を建設的に議論する場へと変わっていきます。

チームのベクトルが一つに揃うことで、提供されるケアの質は飛躍的に向上するのです。

4.【物語】AIは敵か、味方か? とあるケアマネ事業所の奮闘記

ここで一つ、架空の事業所「ひだまりケアプランセンター」の、より詳細な物語をお話しさせてください。

登場人物

- リーダーの佐藤さん(40代): 職員の疲弊とケアの質のばらつきに心を痛めている。

- ベテランの鈴木さん(50代): プライドが高く、経験こそが全てと信じている。「介護は心よ。機械に何がわかるの」が口癖。

- 新人の高橋さん(20代): 真面目だが、自信がなく、いつも先輩の顔色をうかがっている。

AI導入決定。しかし、現場は嵐のようだった

佐藤さんがAIシステムの導入を告げた日、事業所は凍りつきました。 鈴木さんは「そんなお金があるなら、人を一人雇うのが先でしょ!」と激昂。他の職員も「ただでさえ忙しいのに、また新しい仕事を覚えるなんて無理…」と、不安と不満の声を漏らしました。高橋さんは、ただただ俯くばかりでした。

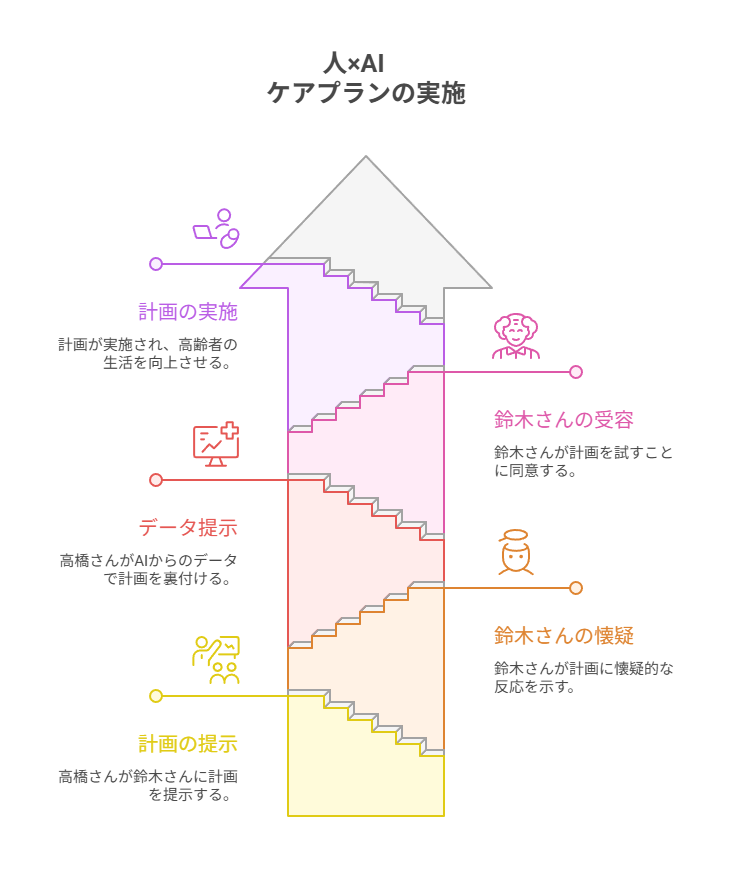

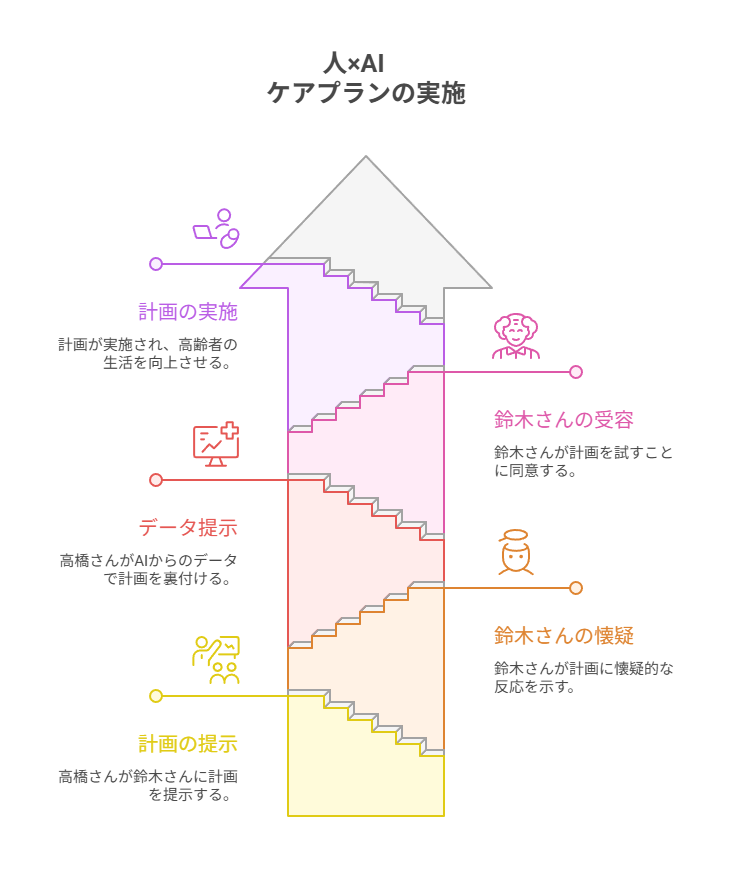

最初の変化は、新人の高橋さんから

導入から1週間。高橋さんは、ある利用者さんのケアプラン作成に悩んでいました。その方は、最近転倒してから閉じこもりがちになり、趣味だった囲碁もやめてしまったのです。

高橋さんがおそるおそるAIに情報を入力すると、AIはいくつかの提案を返してきました。

課題の抽出: 「社会的孤立」「意欲の低下」「転倒への恐怖」

長期目標: 「自信を取り戻し、週に1回は外出して他者と交流できる」

提案サービス:

- 転倒予防のための訪問リハビリテーション

- 地域の囲碁サークルへの参加(送迎サービス付き)

- 近隣の大学の囲碁部員による、ボランティアでの訪問対局サービス

最後の提案を見た高橋さんは、目を見開きました。 「大学の囲碁部…そんな社会資源、考えたこともなかった!」

ベテランの経験と、AIのデータが交差した瞬間

高橋さんは、そのプランを手に震える声で鈴木さんに相談しました。 鈴木さんは最初、「学生さんなんて、すぐ来なくなるわよ」と鼻で笑いました。しかし、AIが示した「若者との交流が、高齢者の認知機能およびQOL(生活の質)の向上に寄与するという研究データ」という根拠を読み、少し表情を変えました。

「…まあ、試してみる価値くらいはあるかもしれないわね。でも、ただ行かせるだけじゃダメ。リハビリと連携して、まずは玄関の段差を越える練習からよ。それに、学生さんには、おじいちゃんの昔の自慢話をちゃんと聞いてあげるように、私から伝えておくわ」

AIが示した❝データ(客観的事実)と、鈴木さんが持つ経験(個別性の尊重)❞が融合し、プランが命を吹き込まれた瞬間でした。

たどり着いた答え

結果的に、利用者さんは若い学生との交流をきっかけに笑顔を取り戻し、再び囲碁サークルにも顔を出すようになりました。

この成功体験を機に、事業所の雰囲気は一変。「AIに仕事をさせる」のではなく、「AIをどう使いこなすか」をチームで議論する、活気ある文化が生まれたのです。

ただAIが導いた答えだけでなく、そのAIから得た内容をどう活用するか、この視点がとても大切になってきますね。

5.「でも、結局AIって難しいんでしょ…?」あなたの最後の疑問、すべてお答えします!

物語のようにうまくいけば良いけど、実際は色々大変なんじゃないの?そう思いますよね。

最後に、皆さんが抱えるであろう、素朴でリアルな疑問に、Q&A形式でお答えしていきます!

6.さあ、介護の未来へ一歩踏み出そう!明日からできる「超」具体的な3つのアクション

この記事を読んで、「少し興味が湧いてきたな」と思ってくださったあなたが、明日からできる具体的なアクションを3つのステップでご紹介します。

今日の業務内容を思い出して、「書類作業」「電話連絡」「移動時間」「利用者との対話」など、何にどれくらい時間を使ったか、ざっくり書き出してみましょう。

自分の時間が何に奪われているか(時間泥棒)を可視化することが、改善の第一歩です。

「ケアプラン作成支援 AI」と検索して、気になったシステムの公式サイトから、資料を請求してみましょう(もちろん無料です)。具体的な機能や料金が分かると、職場で話すときのイメージが湧きやすくなります。

「こんなシステムがあるらしいんだけど、私たちの仕事、少しはラクになるかな?」と、隣の席の同僚に話しかけてみましょう。たった一言の雑談が、職場全体を動かす大きな波の、最初のひとしずくになるかもしれません。

今やAIバブル時代。日々たくさんのAIが発表されています。有名どころとしては、CHATGPTが一番メジャーでしょうか。昔は無料版だとあまりできることが少なかったのですが、今では文章作成からイラストの生成、資料作りまで無料でできてしまうんです。

Googleアカウントさえあれば簡単にお試しができるので、まずはどんなことができるのか、AIとはどう使っていくのかを体験してみることをオススメします。

7.おわりに:テクノロジーは、介護を「作業」から「対話」へと進化させる翼

私が介護現場で大切にしてきた価値観の一つに、「ICTは“対人時間”を増やすための道具」という言葉があります。

AIやテクノロジーと聞くと、どこか冷たくて、介護の温かみを奪ってしまうもののように感じる方もいるかもしれません。でも、私は逆だと確信しています。

これからのテクノロジーは、私たち介護職を煩雑な「作業」から解放し、もっと人間らしく、もっと温かい「対話」に集中させてくれる、力強い翼のような存在です。

翼を手に入れた私たちは、今までよりも、もっと高く、もっと遠くまで、利用者さんの想いを運んでいけるようになるはずです。

この記事が、あなたの職場を「昨日より1ミリ、ラクに・楽しく」するきっかけとなってくれていたら嬉しいです。