1. 介護職に求められる「共感力」とは?

「もう少し寄り添えたら、この方はもっと安心できるのに…」――

そんな風に感じたことはありませんか?

日々のケアの中で、利用者さんの心にそっと寄り添うことの大切さを感じる瞬間はたくさんありますよね。

実は、厚生労働省が2024年に発表した介護サービス満足度調査によると、利用者さんの不満の7割以上が「コミュニケーション不足」に由来すると報告されているんです。これは、私たちが「共感力」を磨くことで、介護の質をぐっと高められる大きなチャンスがある、ということ。

そして、共感力は決して生まれつきの才能ではありません。

まるで筋トレのように、日々の意識と少しの工夫で誰でもぐんぐん鍛えられるスキルなんです。

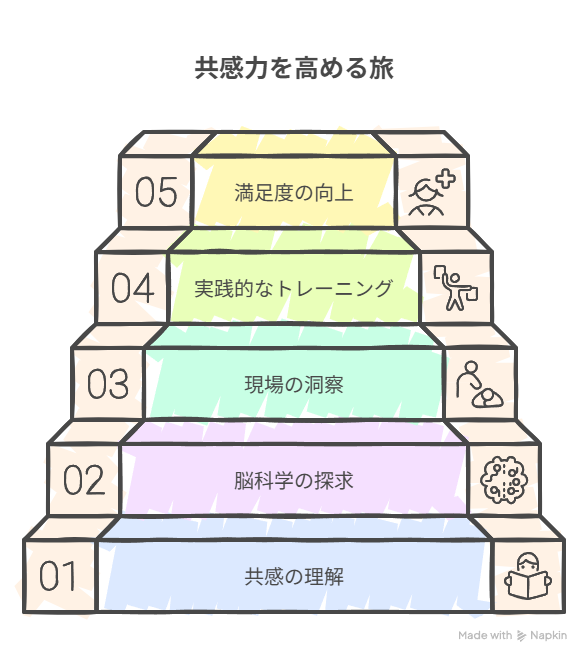

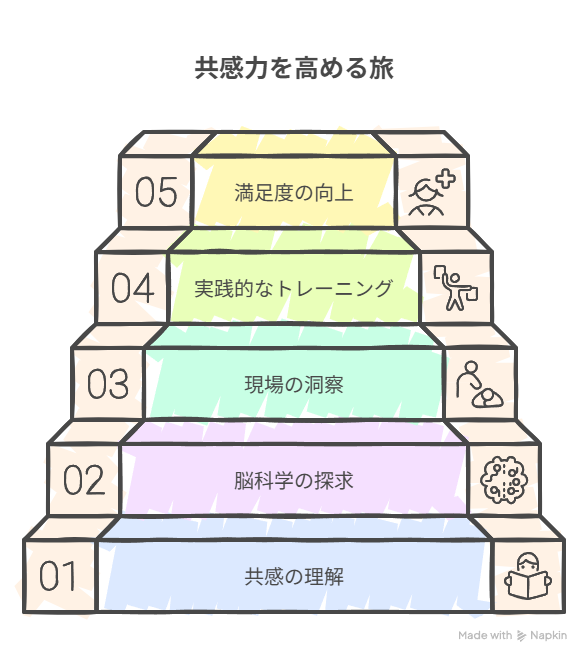

このブログでは、共感の仕組みから、脳科学的な面白い裏付け、心温まる現場のエピソード、そして今日からすぐに実践できる5分間のトレーニング法まで、ステップ形式でじっくりと深掘りしていきます。読み終わるころには、利用者さんの表情を以前よりもずっと深く読み取れる、新しい自分に出会えるはずですよ。

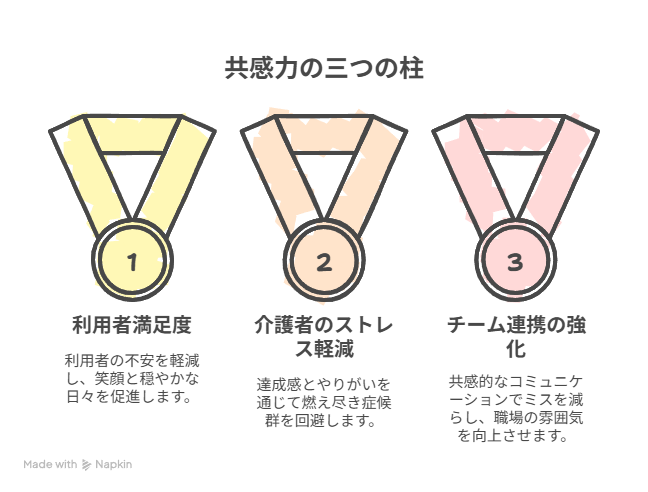

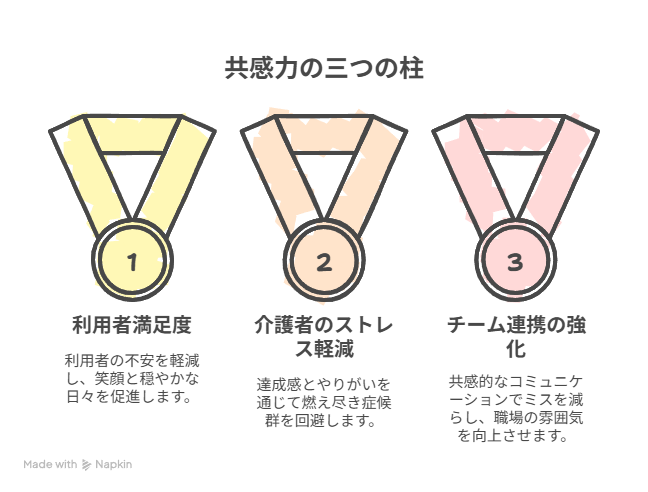

2. 共感力は介護の質と働きやすさを同時に底上げする“万能キー”

まずは、お忙しいあなたの心にそっと寄り添いながらお伝えしたいことがあります。

【共感力】は、利用者さんの安心と、あなた自身の働きやすさ、その両方を同時に叶えてくれる

“今日から伸ばせる魔法のカギ”なんです。肩の力を抜いて、一緒にその素敵なポイントを確認していきましょう。

| 効果 | 具体的なメリット |

|---|---|

| 利用者さんの満足度が上がる | 不安が減り、笑顔が増え、穏やかな日々を過ごせるようになります |

| 介護者自身のストレスが下がる | 達成感が得られ、やりがいを感じることで、燃え尽き症候群を回避できます |

| チーム連携が強化される | 共感的な報連相(報告・連絡・相談)でミスが減り、職場の雰囲気が向上します |

要するに、共感力を育むことは、「利用者さん」「介護者」「組織」の三者すべてが笑顔になれる“三方良し”をシンプルに実現する、とても大切な一歩なのです。

3. なぜ介護職に共感力が必要なのか?

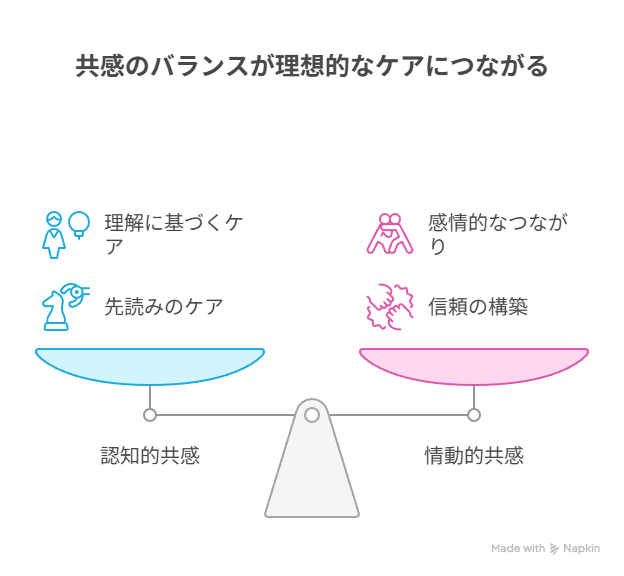

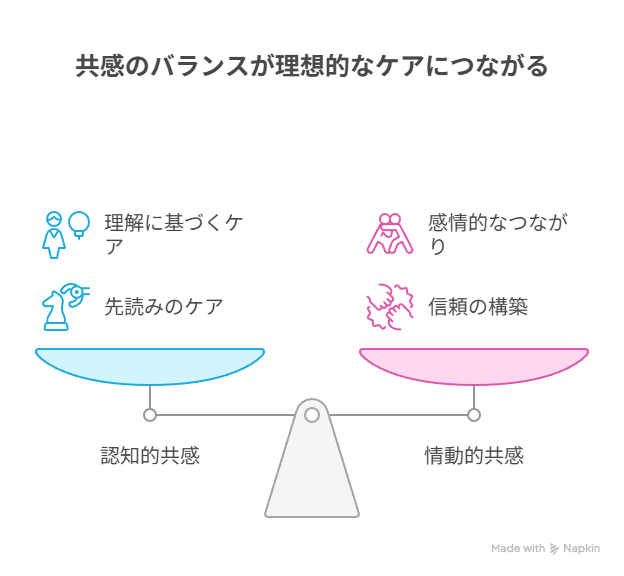

3-1. 共感には2種類あるって知っていましたか?

共感と一言で言っても、実は大きく分けて2つの種類があるんです。この2つをバランスよく使い分けることが、理想的なケアにつながります。

| 種類 | 定義 | 現場での効用 |

|---|---|---|

| 認知的共感 | 頭で相手の状況や背景を理解する力 | 利用者さんの行動の背景を理解し、先読みのケアやリスク感知に役立ちます |

| 情動的共感 | 心で相手の感情を感じ取り、共有する力 | 利用者さんの「わかってくれた」という安心感や深い信頼関係を生む源になります |

どちらか片方だけでは、もしかしたら「冷たいロボットのような介護」になってしまったり、逆に「感情移入しすぎて疲れてしまう介護」になってしまうかもしれません。この二つの共感をバランスよく使い分けることで、利用者さんの心に寄り添いつつ、専門家としての視点も保つ、そんな理想的なケアが実現するのです。

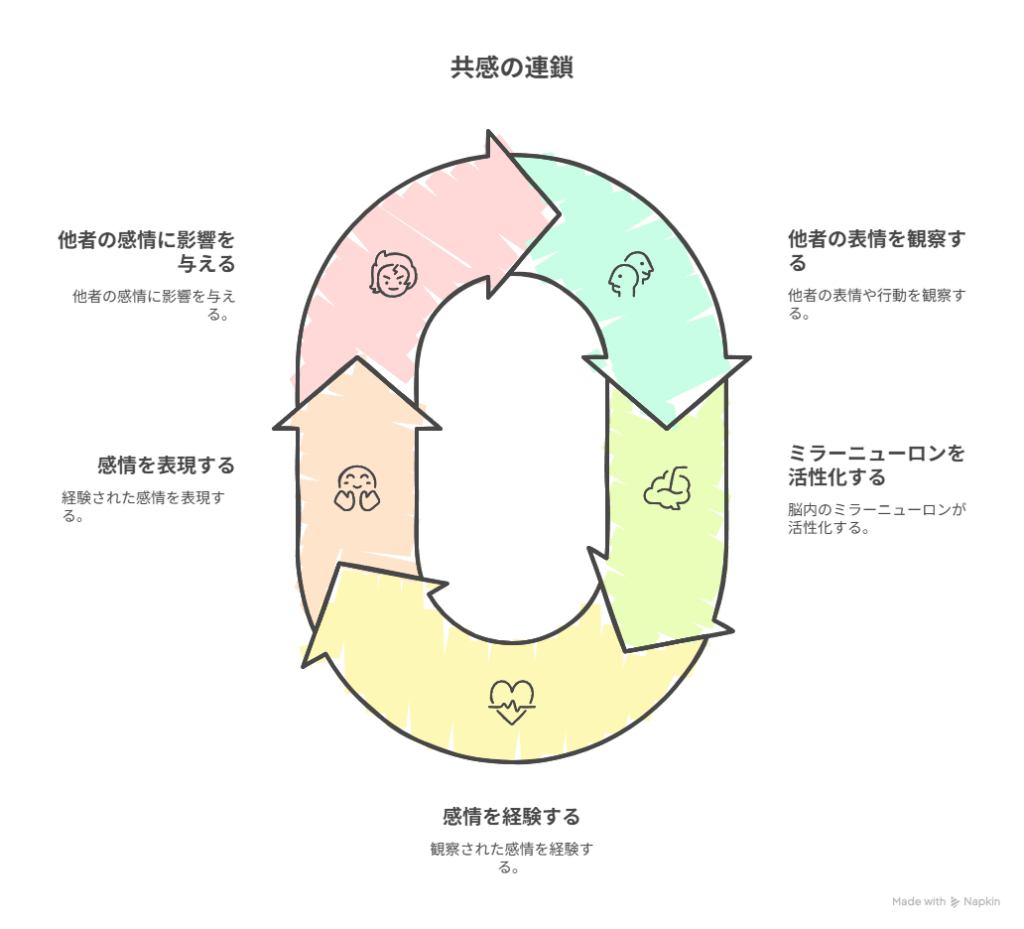

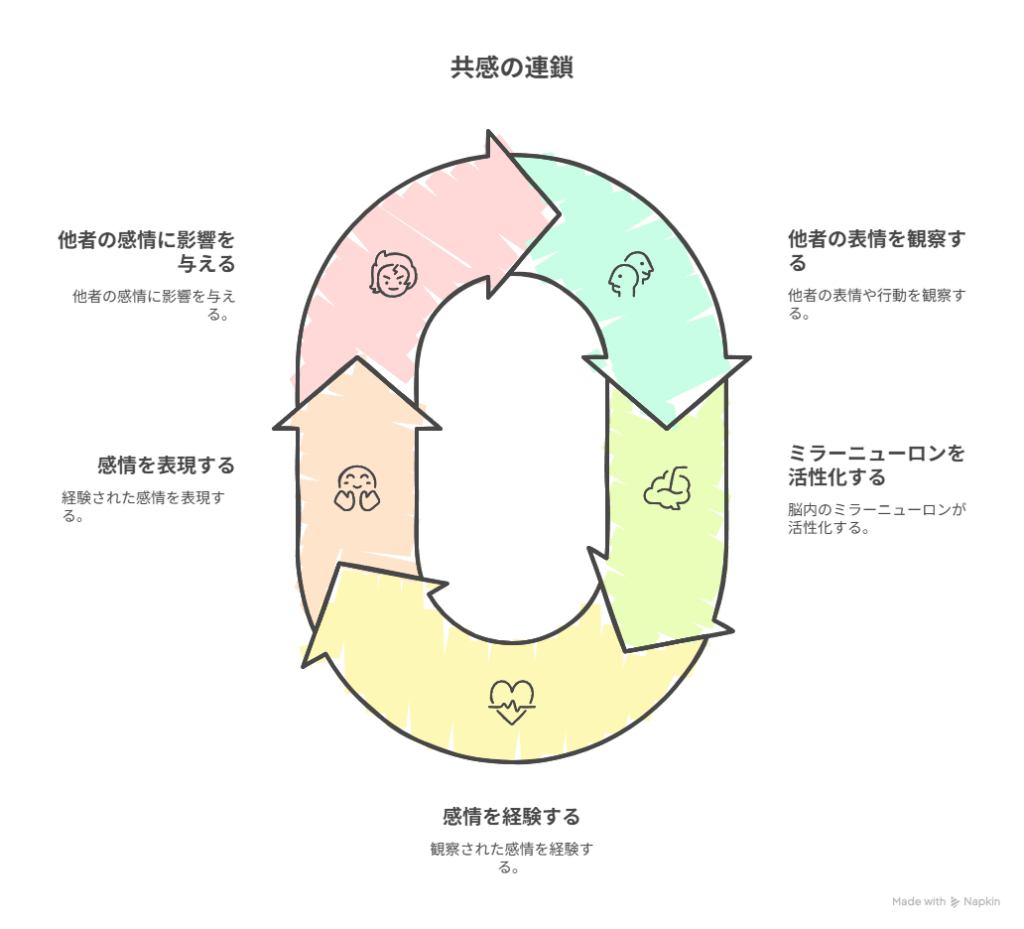

3-2. ミラーニューロンが支える共感の脳科学

「あの人が笑うと、なんだか自分も笑顔になる」

「誰かが悲しんでいると、胸が締め付けられる」

そんな経験はありませんか?実はこれ、「ミラーニューロン」という私たちの脳に備わっている特別な仕組みが関係しているんです。

ミラーニューロンとは、❝他者の表情や仕草を見たときに、まるで自分が同じ行動をしているかのように、自分の脳内で同じ領域が反応する仕組み❞のこと。

例えば、誰かが笑顔を見せると、私たちの脳内でも笑顔を作るときに働く部分が活性化するのです。

ある研究では、ポジティブな表情を真似るだけで、相手の不安が約24%も低減したという報告もあります。

笑顔は、まるで幸せの連鎖を生む“ハピネス・スパイラル”のようですね。

まさに科学が裏付ける、心温まる“優しい魔法”なのです。

3-3. 共感が利用者満足につながる3つの素敵なルート

共感力を高めることは、利用者さんの満足度を大きく向上させる、とても大切な要素です。具体的には、次の3つのルートで利用者さんの笑顔を増やしていきます。

- 早期ニーズ察知: 利用者さんの小さな仕草や表情の変化から、体調や感情の微妙な変化をいち早く読み取ることができます。これにより、転倒や誤嚥(ごえん)などのリスクを未然に防ぎ、安心・安全なケアを提供することにつながります。まるで探偵さんのように、小さなサインを見逃さないことが大切ですね。

- 自己効力感アップ: 「この人は私のことをわかってくれた」という経験は、利用者さんにとって大きな自信と安心感につながります。自分の気持ちが理解され、受け入れられたと感じることで、「自分にもできる」という自己効力感が高まり、自立支援への意欲を後押しする力になります。

- ケアの個別化: 利用者さんの好みや価値観、これまでの人生経験に深く共感することで、その人「らしさ」を大切にした、よりパーソナルなケアを実現できます。画一的なケアではなく、一人ひとりの望む「その人らしい生活」を支えることができるのです。

3-4. 介護士自身のメンタルヘルスにも効果あり!

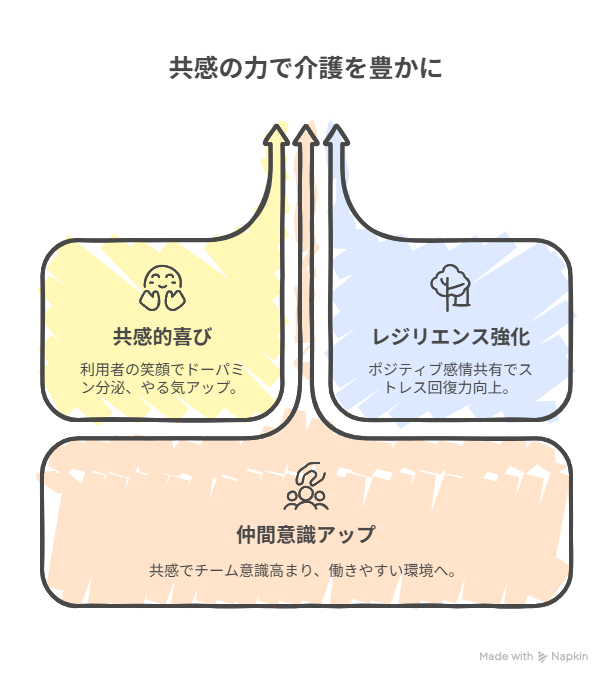

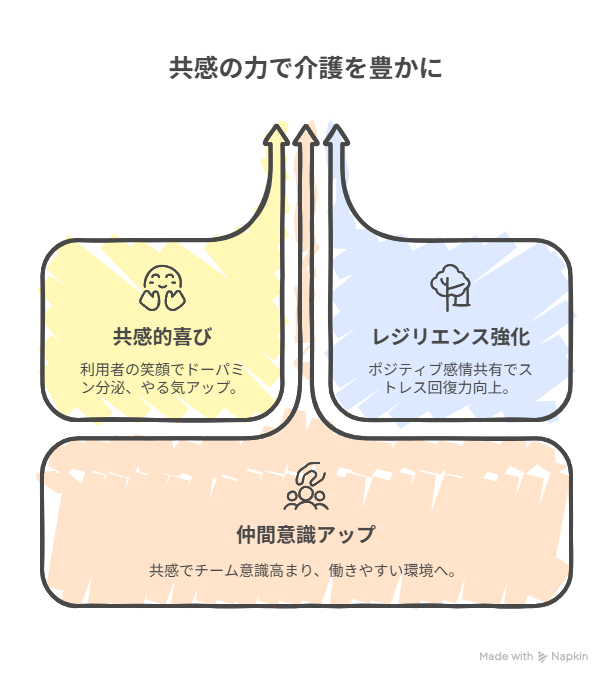

共感力は、利用者さんだけでなく、私たち介護士自身の心にも良い影響を与えてくれます。

- 共感的喜び: 利用者さんの笑顔や「ありがとう」の言葉を見た瞬間に、脳内で「ドーパミン」という幸せホルモンが分泌されます。これが私たちの「やる気」をぐんとアップさせてくれるんです!

- レジリエンス強化: 利用者さんとのポジティブな感情を共有することは、ストレスに対する心の回復力(レジリエンス)を高めることにつながります。困難な状況でも、しなやかに乗り越える力が育まれます。

- 仲間意識アップ: 共感を軸にした情報共有は、「自分は一人じゃない、チームで支え合っているんだ」という実感を強くしてくれます。職場の絆が深まり、より働きやすい環境が生まれるでしょう。

- 共感しすぎて疲れませんか?

-

とても大切な質問ですね。確かに、感情移入しすぎると疲れてしまうこともあります。そんな時は、先ほどお話しした「認知的共感」を意識して、“専門家としての視点”を保つように心がけてみましょう。

そして、深呼吸や簡単なストレッチなど、5分間でできるセルフケアで、心にゆとりと余白を作ってあげてくださいね。

4. 現場で使える共感力アップの方法

それでは、実際の現場で共感力がどのように役立つのか、心温まるエピソードを2つご紹介します。

4-1. エピソード① 夕暮れ症候群のAさん(80代女性)

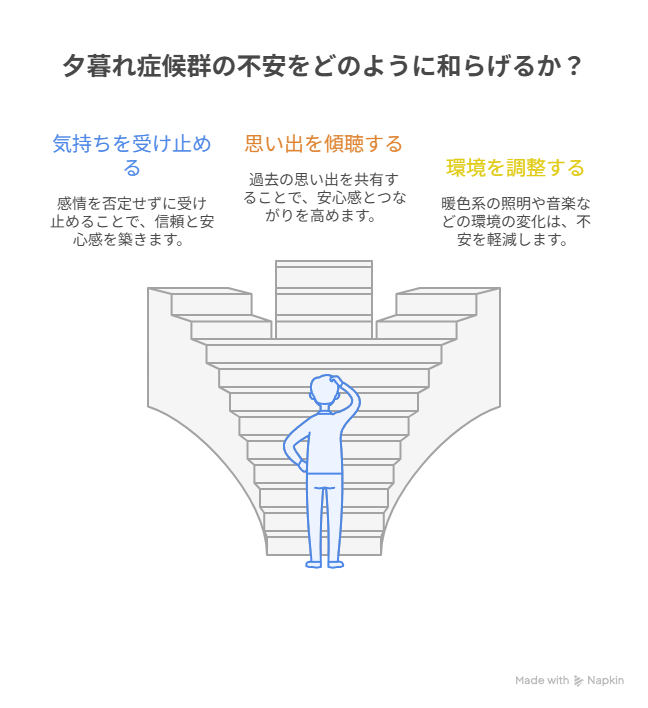

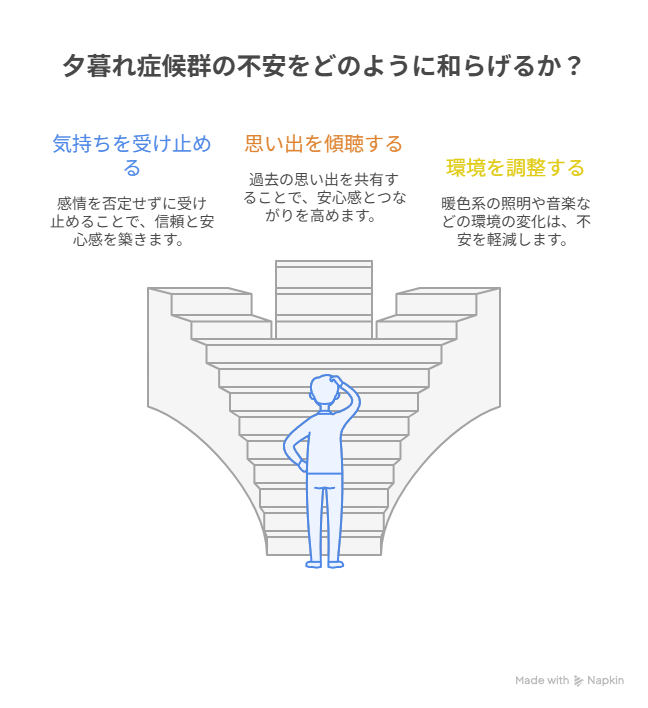

夕方になると「家に帰らなきゃ」と不安になり、落ち着かなくなるAさん。新人のBさんは、Aさんの不安を和らげようと「ここがご自宅ですよ」と説明しましたが、かえってAさんは混乱してしまいました。

そこで、先輩のCさんがAさんのもとへ。まずCさんは、Aさんの手をそっと握りながら、**「帰りたくなるほど、大切なお家なんですね」**と、Aさんの「帰りたい」という気持ちを否定せずに、そのまま受け止めました。Aさんが少し落ち着いてくると、CさんはAさんの若い頃の思い出話にじっくりと耳を傾け、安心感を高めました。

さらに、部屋の照明を暖色系の柔らかい光に変えたり、落ち着く音楽を流したりと、夕方特有の不安を和らげる環境を整えました。その結果、Aさんの「家に帰りたい」という訴えは、週に5回あったのが、なんと週に1回へと大幅に減少したのです。

ここがポイント!

・否定せず、まず気持ちを受け止める: 相手の感情をそのまま「そうなんですね」と受け止めることが、信頼の第一歩です。

・落ち着いたら思い出話を傾聴して安心感を高める: 過去の楽しい思い出は、心を穏やかにする魔法です。

・照明など環境要因を整え、夕方特有の不安を和らげる: 環境を整えることも、大切なケアの一つです。

・小さな工夫を積み重ねて帰宅願望を大幅に軽減: 一つ一つの小さな配慮が、大きな変化を生み出します。

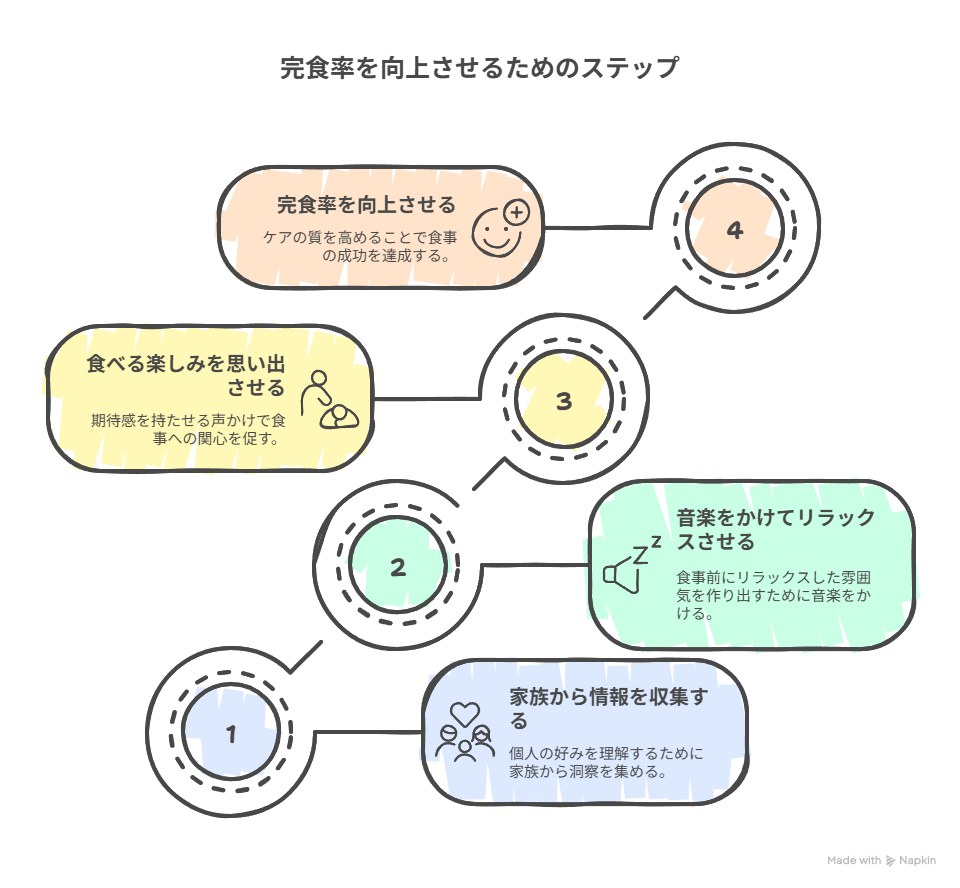

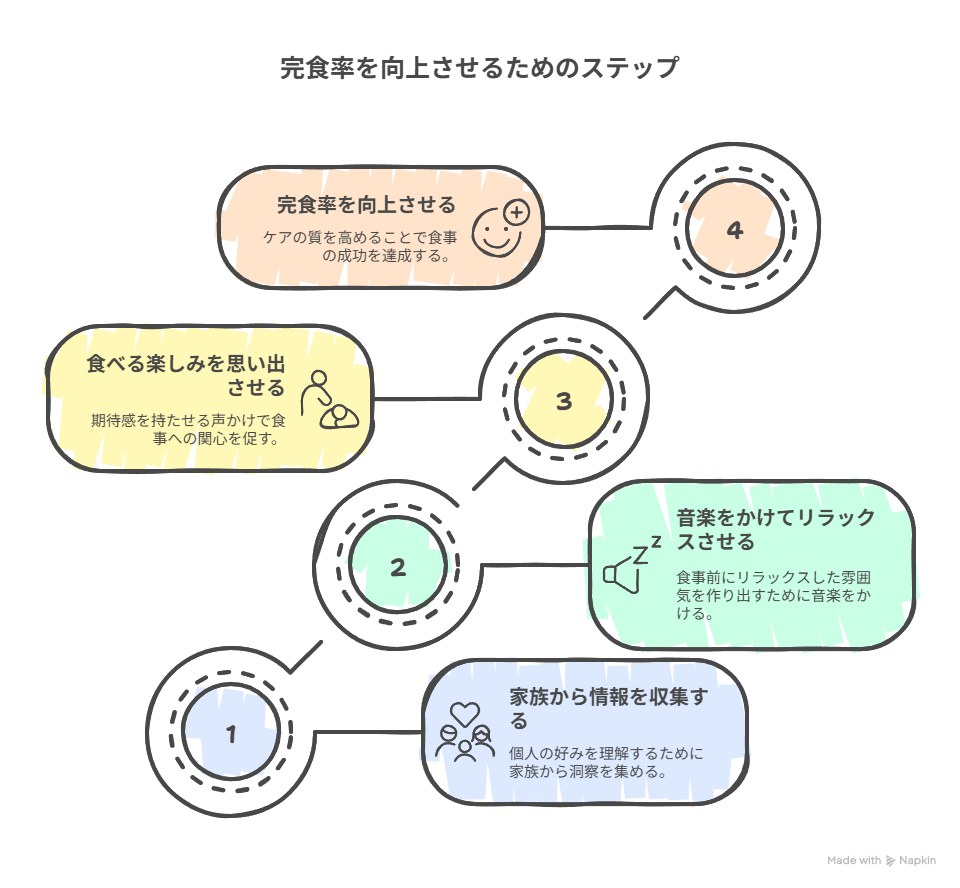

4-2. エピソード② 食事拒否のBさん(90代男性)

食事の時間になると「いらない」とお皿を押し返してしまうBさん。何を作ってもなかなか手を付けてくれず、栄養不足が心配されていました。

そこでスタッフは、Bさんのご家族に連絡を取り、若い頃に好きだったメニューを詳しく聞き取りました。そして、食事の少し前には、Bさんのお気に入りの歌を一緒に聴いて、リラックスした雰囲気を作りました。

いよいよ食事が運ばれてきた時、スタッフはBさんに「Bさん、大好きな肉じゃがですよ。今日のじゃがいもは特にホクホクでおいしそうですね!」と、食べる楽しみを思い出させるような声かけをしました。すると、Bさんはゆっくりと箸を取り、なんと完食!

以前は4割ほどだった完食率が、8.5割にまでアップしたのです。

ここがポイント!

・家族から“好きな食べ物”の情報を収集する: 個人の好みを知ることは、ケアの質を高める上で非常に重要です。

・食事前に好きな音楽をかけてリラックスさせる: 音楽は心の状態を穏やかにし、食欲を促す効果もあります。

・声かけで食べる楽しみを思い出してもらう: 期待感を持たせる声かけは、行動を促す力になります。

・こうした小さな工夫で完食率を大きく向上: ほんの少しの心配りが、大きな成果につながります。

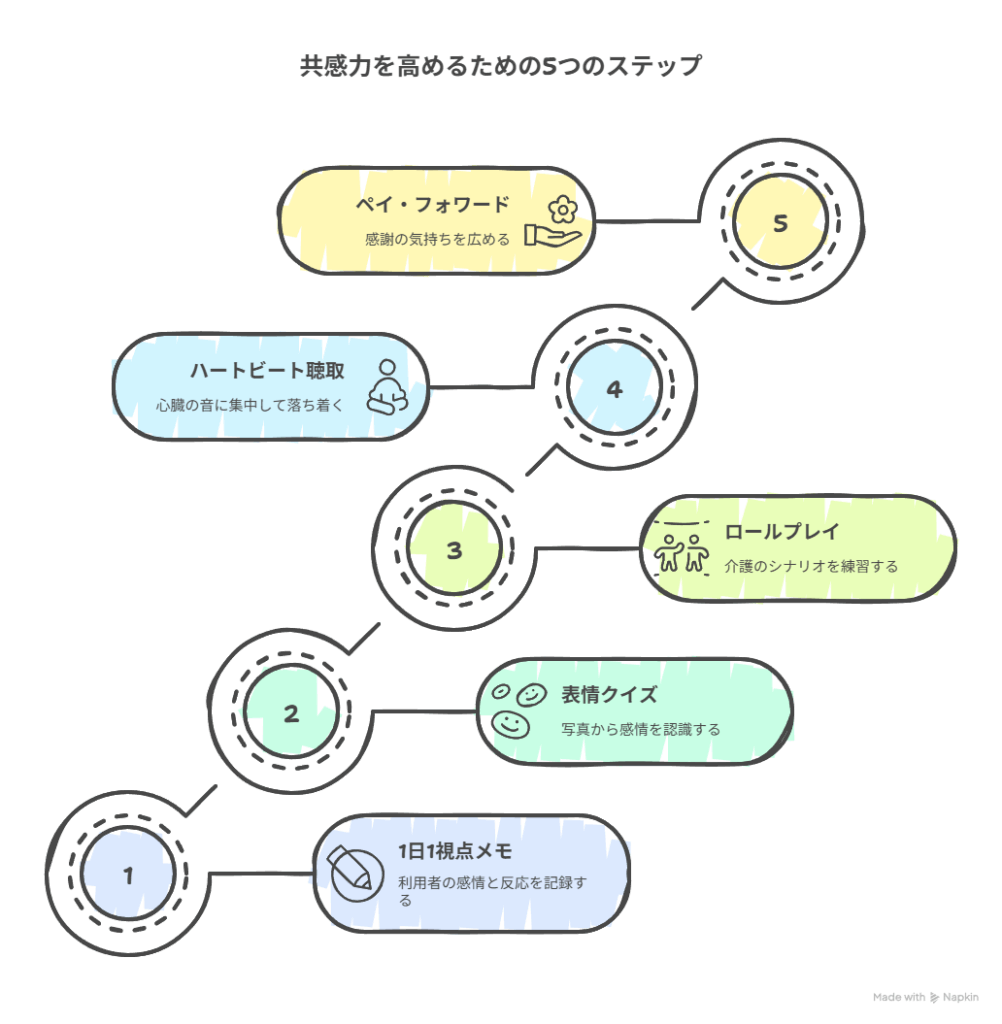

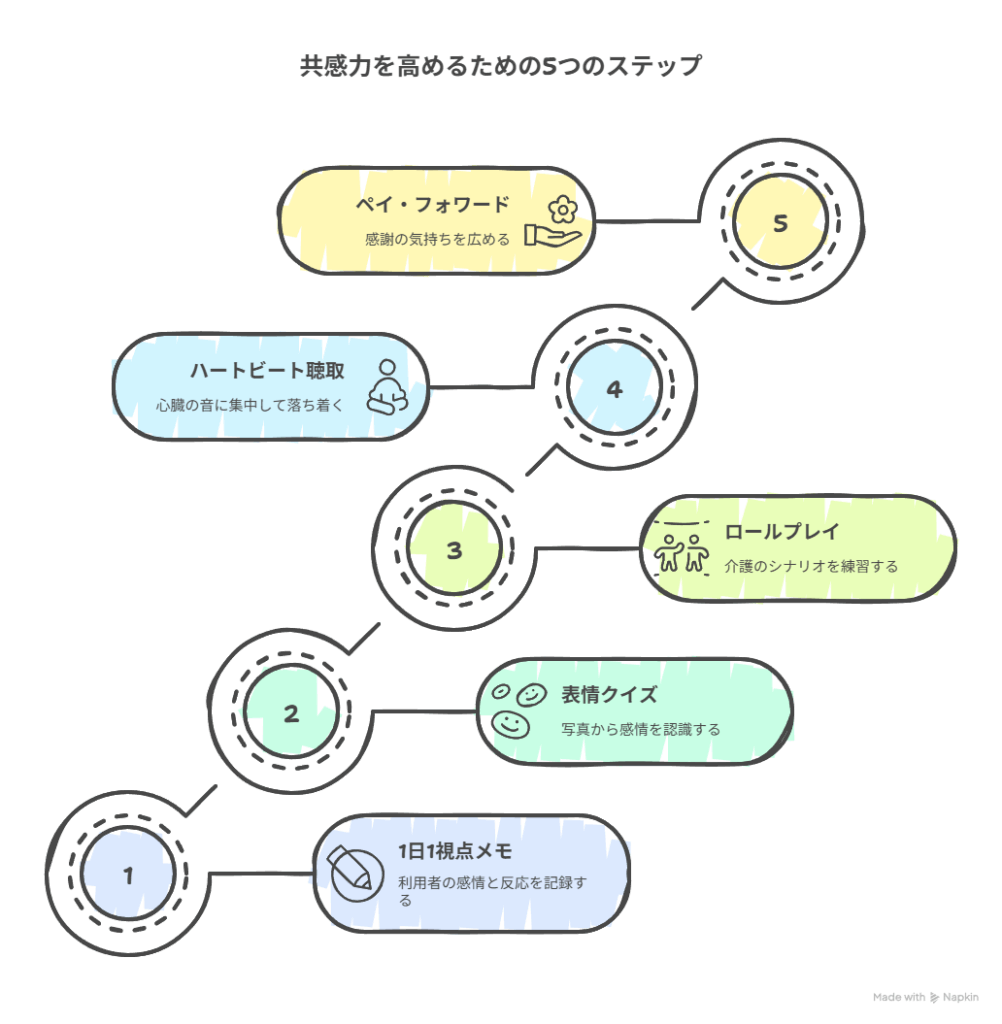

4-3. 5つのトレーニングで共感力をブースト!

共感力は、日々のちょっとした練習でぐんぐん伸びるスキルです。今日からすぐに試せる、5つの簡単なトレーニングをご紹介します。

| トレーニング名 | 所要時間 | コツ |

|---|---|---|

| 1日1視点メモ | 約3分 | その日印象的だった利用者さんの気持ちと、それに対する自分の対応をメモしてみましょう。 |

| 表情クイズ | 約5分 | 家族や友人の写真を見て、「今、どんな気持ちかな?」と想像するゲーム。観察力UP! |

| ロールプレイ | 約10分 | 職場の仲間と利用者役と介護士役を交代しながら、声かけや傾聴の練習をしてみましょう。 |

| ハートビート聴取 | 約2分 | 静かな場所で座り、自分の心臓の音や呼吸に意識を向けてみましょう。心の落ち着きを取り戻せます。 |

| ペイ・フォワード | 随時 | 1日1回、「ありがとう」の気持ちを先に伝えてみましょう。小さな感謝が連鎖します。 |

4-4. デジタルツールも味方に!

最近では、共感力を高めるための便利なデジタルツールも登場しています。これらを上手に活用することで、より質の高いケアを目指せます。

- 表情解析アプリ: タブレットで利用者さんの表情を撮影すると、AIが感情を分析し、ケアプランに活かすことができます。客観的な視点も取り入れられますね。

- VR共感研修: 高齢者の方の視点をバーチャルリアリティで疑似体験できる研修です。実際に体験することで、声かけの質や接し方が劇的に向上するかもしれません。

- 導入が手軽: これらのツールは、導入コストや時間的な負担が少なく、手軽に試せるものが多いです。共感スキルとケアの質を同時にアップさせる強い味方になってくれるでしょう。

さあ、次の勤務で、気になるアプリを一つ試してみてはいかがでしょうか?きっと数分で、新しい気づきや発見が得られますよ。

5. 共感力が生む“三つの笑顔”

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。改めて、共感力が生み出す「三つの笑顔」について、確認してみましょう。

| 笑顔の対象 | 得られるもの |

|---|---|

| 利用者さん | 安心感と自己効力感が高まり、生活への意欲もぐんとアップします。 |

| 介護士自身 | 達成感がストレスを和らげ、日々の仕事に深いやりがいを実感できます。 |

| 職場全体 | 離職率の低下やサービス評価の向上など、良い循環が生まれます。 |

つまり、共感力は、日々の小さな行動の積み重ねが、大きな幸せの連鎖を生み出す力になるのです。

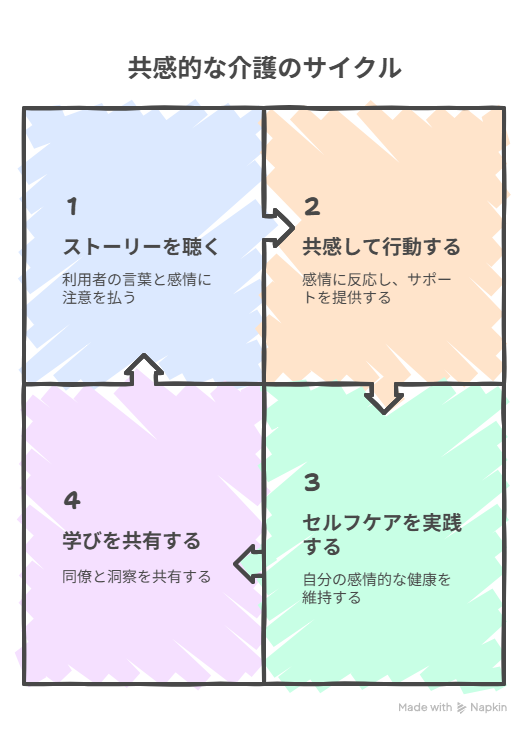

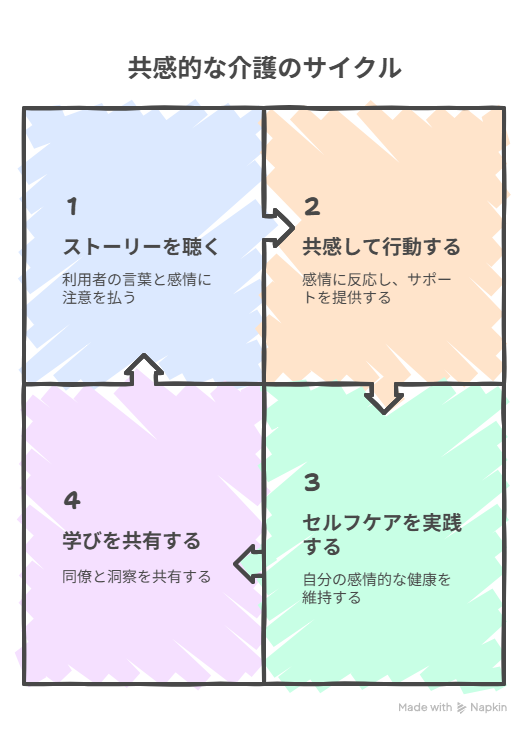

6. まとめ:共感マインドを育む4つの黄金ルール

最後に、共感マインドを育み、日々のケアに活かすための4つの大切なルールをまとめました。

- 相手のストーリーを聴く: 利用者さんの言葉だけでなく、表情や仕草、そしてその奥にある感情に、じっと耳を傾けてみましょう。一人ひとりの人生には、たくさんの物語が詰まっています。

- 共感+即アクション: 「この方は今、こう感じているんだな」と気づいたら、すぐに小さな行動で応えてみましょう。例えば、そっと手を握る、優しい言葉をかける、環境を整えるなど、できることはたくさんあります。

日々忙しい業務の中で、❝すぐ動く❞というのは簡単なことではありません。

しかし、利用者さんはすぐやってくれたということはよく覚えていて信頼関係を築く大きなきっかけになることもあります。 - セルフケアを忘れない: 共感力を発揮するためには、まず自分自身の心が満たされていることが大切です。深呼吸やストレッチなど、5分間のセルフケアで、心のゆとりを確保しましょう。

- 学んだらシェア: 今日学んだことや、現場で実践してうまくいったことなどを、ぜひ職場の仲間と共有してみてください。チーム全体で共感文化を育むことで、より良いケアが生まれます。

チェックリスト

・今日の勤務で、利用者さんの「視点」に立って考えられたかな?

・誰かに「ありがとう」の気持ちを先に伝えられたかな?

・5分間のセルフケアを実践できたかな?

7. おわりに:共感の連鎖で笑顔あふれる介護を

明日の現場で、利用者さんの目をほんの1秒長く見つめ、その奥にある感情をそっと想像してみてください。

そして、心からの優しい一言をかけてみましょう。

「○○さん、その気持ち、私にも分かりますよ。どうしたら、もっと安心できますか?」

たったそれだけで、相手の表情がふわりと和らぎ、あなたの心も温かくなるはずです。

共感力は、特別な才能ではなく、日々の小さな積み重ねで誰でもぐんぐん伸ばせる、素晴らしいスキルです。

“共感の橋”を架けて、笑顔あふれる介護の未来を創っていきましょう!