1. はじめに:あなたの施設の廊下、利用者さんを迷わせていませんか?

こんにちは!

介護福祉士として現場に立ちながら、元ITエンジニアのスキルを活かして「介護の“困った”を“楽になった”に変える」活動をしている、やなぎです。

※突然ですが、あなたの施設でこんな場面、ありませんか?

- 「トイレはあっちですよ」と案内したはずの利用者さんが、また廊下を不安そうにキョロキロしている…

- 利用者さんから何度もトイレの場所を聞かれて、そのたびに業務の手が止まってしまう。

- トイレと間違えて、他の利用者さんの居室のドアを開けてしまい、ヒヤッとする。

これ、介護現場の「あるある」ですよね。

僕も毎日、何度も経験してきました。

「どうして、目の前にあるのに伝わらないんだろう…」と、もどかしい気持ちになったことも一度や二度ではありませんでした。

でも、それってご本人のせいでも、私たちスタッフの説明が足りないせいでもないのかもしれません。

もしかしたら、原因は「案内表示(張り紙)」そのものにあるのかもしれないんですよ。

この記事では、僕自身の苦い失敗談と、そこから学んだ「認知症の方に本当に伝わる案内表示の作り方」について、余すところなくお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたは、

- 明日からすぐに現場で使える、効果実証済みのトイレ案内テンプレート(合計8種類)

- なぜそのデザインが伝わるのか、という納得の理由

- 自分で案内表示を作る際の、迷わないためのヒント

この3つを手に入れているはずです。

ぜひ、最後までお付き合いくださいね。

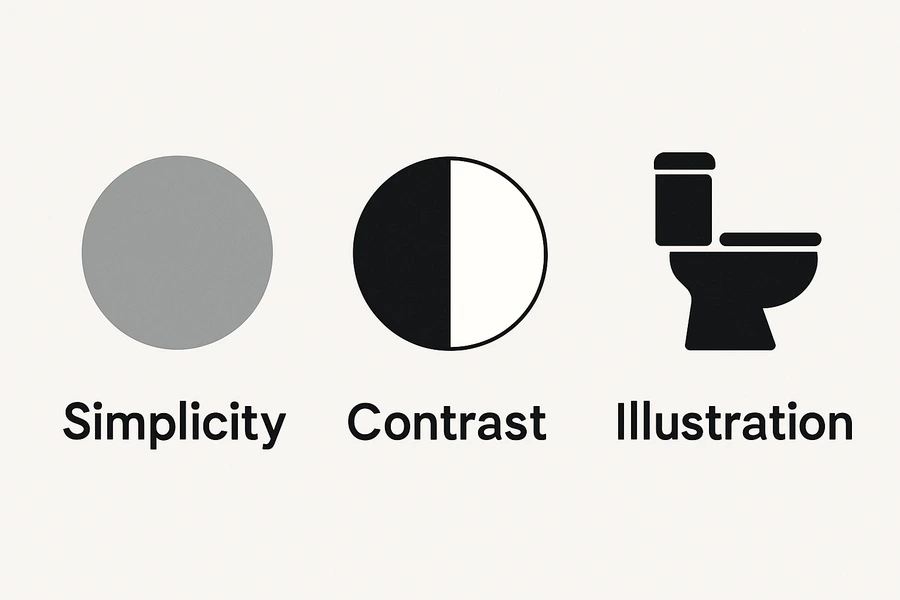

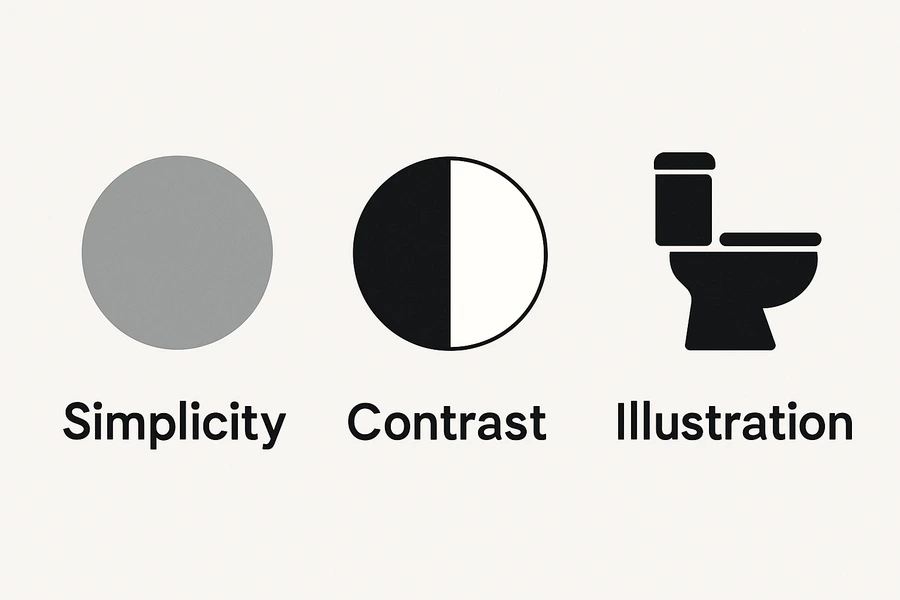

2. 結論:伝わる案内表示の鍵は「シンプルさ」「コントラスト」「具体性」の3つです

「いろいろ試したけど、うまくいかない…」 そう感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

先に結論からお伝えしていきますね。

認知症の方がトイレで迷わなくなる案内表示の鍵は、たった3つ。

- 【シンプルさ】情報は少なく、大きく、分かりやすく

- 【コントラスト】背景と文字・イラストの色は、ハッキリと

- 【具体性】「トイレ」の文字より、リアルな「便器」の絵

これだけなんです。

「え、そんなこと?」と思われるかもしれませんが、この3つの原則には、認知症の特性や高齢者の身体的特徴に基づいた、ちゃんとした理由があります。

この記事の後半では、この3つの原則をすべて盛り込んだ、僕が作った「トイレ案内テンプレート」を無料でプレゼントします。

難しいデザインソフトは必要ありません。

印刷して、ラミネートして、貼るだけです。ぜひ、あなたの施設でも試してみてくださいね。

3. なぜ、この3つのポイントが重要なのか?

では、なぜこの3つのポイントがそれほどまでに重要なのでしょうか。

少しだけ、専門的な話にお付き合いください。

僕たちの「良かれと思って」が、なぜ利用者さんを混乱させてしまうのか、その理由がきっと見えてくるはずですから。

3-1. 情報の洪水から救い出す「シンプルさ」の力

私たちの周りには、たくさんの情報が溢れていますよね。

ポスター、部屋の札、人の話し声…

私たちは無意識に、自分に必要な情報だけを選び取っています。

しかし、認知症の特性の一つに「注意障害」があります。

これは、たくさんの情報の中から、今必要なものだけに焦点を当てることが難しくなる状態です。

オシャレな飾りや、たくさんの言葉が書かれた張り紙はかえって情報の洪水を起こしてしまい、「結局、何が言いたいの?」と混乱させてしまう原因になるんです。

だからこそ、案内表示は「伝えたいこと一つだけ」に絞り、大きくシンプルに見せることが鉄則となります。

3-2. 0.5秒で認識させる「色のコントラスト」

高齢になると、誰でも少しずつ目が見えにくくなります。

特に、白内障の影響で視界が白っぽく濁ったり、水晶体が黄色っぽく変化して、青系の色が見えにくくなったりすることが知られています。

例えば、白い壁に薄い黄色の紙で「トイレ」と書いても、多くの方にはぼやけてしまい、認識すること自体が困難です。僕たちが思っている以上に、「見えていない」可能性を考える必要があります。

だからこそ、白地に黒、濃紺地に白といった、誰の目にも明らかな「色のコントラスト(対比)」が重要になるんですよね。

3-3. 文字よりも雄弁な「具体的なイラスト」

認知症の症状には「失認」といって、言葉や記号が、それが何であるかを認識できなくなることがあります。

毎日使っていた「トイレ」という文字が、ある日突然、意味を持たない模様に見えてしまう…

そんなことが起こりうるのですよね。

一般的なトイレのピクトグラム(人型のマーク)でさえ、それが何を示しているのか分からなくなることもあります。 そこで力を発揮するのが、「便器」や「蛇口」といった、具体的で、誰が見てもそれが何か分かるイラストです。

言葉を超えて、直感的に「ああ、ここは用を足す場所だ」と理解を助けてくれる、強力な味方なんですよ。

4. 具体例:私の大失敗談と、そこから生まれた成功体験

こんな偉そうなことを言っている僕ですが、昔は大きな失敗をしました。

あれは、僕が主任になりたての頃です。

施設の雰囲気を、もっとカフェみたいに温かい場所にしたい!と意気込んでいました。

そして、良かれと思って、トイレの案内表示を木目調の背景にオシャレな茶色い文字のデザインに一新したんです。

自分では「うん、いい感じだ!」なんて思ってました。

しかし、その日から、ある利用者さんがトイレに間に合わないことが増えたんです。

その方は、いつもトイレの前までは行けるのに、ドアの前でキョロキョロして、そのまま通り過ぎてしまう。

原因は、僕が作った“オシャレな”案内表示でした。

背景と文字の色が近すぎて、その方には全く認識できていなかったのです。

自分の知識不足のせいで、利用者さんに辛い思いをさせてしまった…

本当に申し訳なくて、自分の未熟さが腹立たしかったのを今でも鮮明に覚えています。

この失敗が、僕の原点です。

そこから、元IT職の知識を総動員して、ユニバーサルデザインや色のコントラスト比について猛勉強しました。

そして、今日皆さんにお伝えした3つの原則に基づいたシンプルな試作品を作って、そっと貼り直したんです。

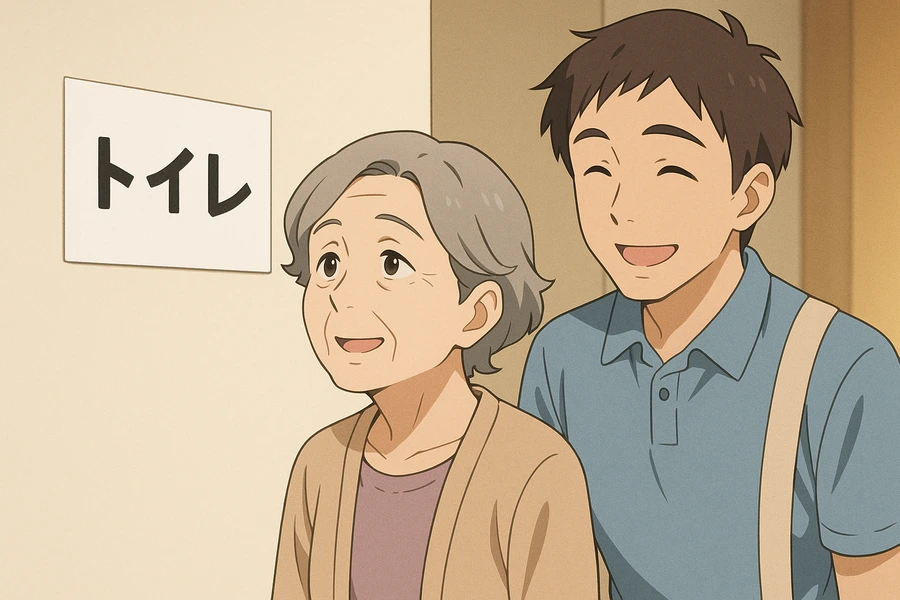

数日後、その利用者さんが、誰に促されるでもなく、一人でトイレに入って行かれる姿を見かけました。

僕が「〇〇さん、トイレ、分かりやすかったですか?」と尋ねると、その方はニッコリ笑ってこう言ってくれたんです。

「これなら私にも分かるわ」

本当に、嬉しかった。 あの時の素敵な笑顔。

案内表示一枚で、その方の「自分でできる」という尊厳を守ることができた。僕がこの仕事をしていて良かった、と心から思えた瞬間でした。

5. 【無料配布】明日から使える!トイレ案内デザインテンプレート5選

お待たせしました!

僕のそんな失敗とささやかな成功の経験から生まれた、現場で即使える「トイレ案内デザインテンプレート」を5種類をご用意しました。

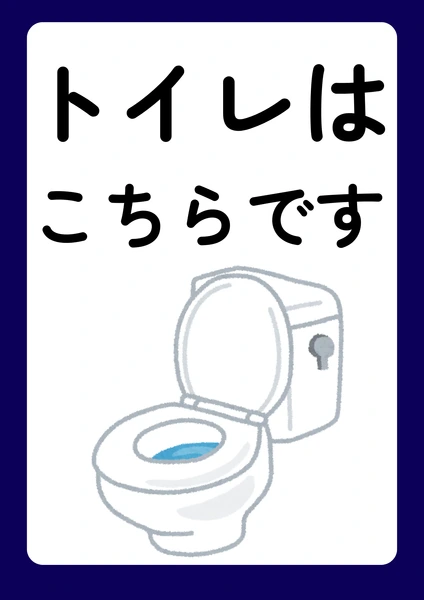

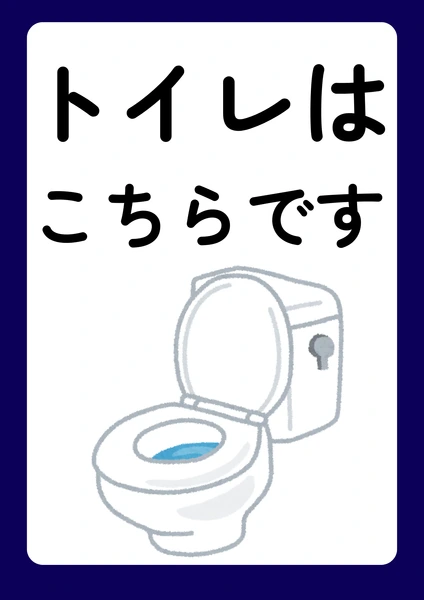

1. 王道シンプル型

コンセプト: 最も基本的で、どんな施設でも使いやすいスタンダードなデザイン。迷ったらまずこれです。

- 特徴: 大きなイラストと文字で、誰にでも分かりやすい基本のデザインです。

- 色: 白黒をベースに、視認性を最も重視しています。

- こんな時に: どの案内表示にすれば良いか迷った時に、まず試していただきたいデザインです。

2. イラスト特化型

コンセプト: 文字が認識しにくい方向けに、イラストの分かりやすさに特化したデザイン。言葉を介さず直感に訴えます。

- 特徴: 文字をなくし、大きなイラストだけで「トイレ」だと直感的に伝えます。

- 色: 注意を引く黄色と黒の組み合わせで、記憶に残りやすくしています。

- こんな時に: 文字の認識が難しい方や、より強く注意を引きたい場合に有効です。

3. 矢印誘導型

コンセプト: 廊下の突き当りや分岐点など、「この先にある」ことを示すためのデザイン。視線をスムーズに導きます。

- 特徴: 矢印とイラストを組み合わせ、トイレの方向を明確に示します。

- 色: 冷静さと信頼感を与える青色を基調にしています。

- こんな時に: 廊下の角や、少し離れた場所からトイレへ誘導したい時に使います。

4. ドア貼り付け特化型

コンセプト: 居室など他のドアとの差別化を図り、ドアを開ける行動と「トイレ」を結びつけるデザイン。

- 特徴: 縦長のスリムなデザインで、ドアノブの近くに貼りやすい形です。

- 色: 木目調のドアにも馴染みやすい、落ち着いたクリーム色を採用しました。

- こんな時に: 居室のドアと間違えやすい場合に、トイレのドアを明確に区別するために使います。

5. 優しい言葉かけ型

コンセプト: 不安な気持ちを和らげ、「入っていいんだよ」と優しく迎え入れる、温かみのあるデザイン。

- 特徴: 安心感を与える植物のモチーフと、「どうぞ」などの優しい一言を添えることができます。

- 色: 心を落ち着かせる効果が期待できる、柔らかい緑色をベースにしています。

- こんな時に: トイレに入ることに不安やためらいがある方に、安心していただくために使います。

【おまけ】シンプルで親しみやすい追加テンプレート3選

もっとシンプルに、でも温かみも欲しい、という声にお応えして、追加で3種類のテンプレートをご用意しました。

6. 「文字でまっすぐ」案内型

コンセプト: イラストなどの情報をなくし、「文字」と「矢印」だけで、行き先をハッキリと示す、最もシンプルなデザインです。

- 特徴: 「トイレはこちらです」という大きな文字と、真下を指す大きな矢印「⇩」だけで構成されています。

- 色: 濃紺に白文字など、コントラストが最も高い配色を使います。

- こんな時に: とにかく明確に、迷わせることなくトイレの場所を伝えたい場合に最適です。ドアの真上などに貼って使います。

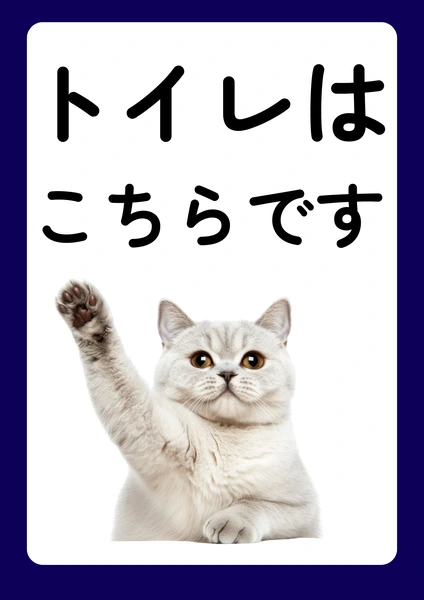

7. 「かわいいネコさん」案内型

コンセプト: 親しみやすい動物のイラストを添えることで、案内表示の緊張感を和らげ、自然に視線を誘導するデザインです。

- 特徴: 可愛らしいネコのイラストが「こっちだよ」と案内してくれるような構図で、「トイレはこちらです⇩」の文字の横に配置されています。

- 色: ネコのイラストは茶色や三毛猫など、温かみのある色合いを使います。

- こんな時に: 利用者さんに動物好きな方が多い場合や、施設全体の雰囲気を和らげたい時に。案内表示への抵抗感を減らす効果が期待できます。

8. 「きれいなお花」案内型

コンセプト: 美しい花のイラストで、案内表示に彩りと優しさを加えるデザイン。心を落ち着かせる効果も期待できます。

- 特徴: コスモスやチューリップなど、誰にでも分かりやすい季節の花のイラストが、「トイレはこちらです⇩」の文字に優しく寄り添うように配置されています。

- 色: ピンクや黄色など、明るく穏やかな花の色彩を活かします。

- こんな時に: 無機質な廊下を少しでも華やかにしたい場合や、利用者さんの心を和ませたい時にぴったりです。

6. まとめ:小さな工夫が、誰かの「できる」を守る

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

今日お伝えしたかった、一番大切なことをもう一度。 認知症の方に伝わる案内表示のポイントは以下の3つです。

- シンプルに(情報を絞る)

- コントラストは明確に(ハッキリした色使い)

- 具体的に(文字よりイラスト)

私たちが毎日何気なく見ている案内表示一つで、利用者さんの安心感が大きく変わります。

トイレの場所が自分で分かるということは、その方の自尊心や「まだ自分でできる」という自信につながる、本当に大切なことです。

今回ご提案した8種類のテンプレートが、あなたの現場で、誰かの「できた!」を守るための一助となればとても嬉しいです。

テンプレートを貼る際は、ぜひ、利用者さんと一緒に「これ、分かりますか?」と指差しながら、確認する時間も作ってみてくださいね。

7. おわりに:あなたの現場の工夫も、ぜひ教えてください

私たちの介護の仕事は、利用者さんの生活そのものを支え、その方らしさや尊厳を守る、本当に素敵で、やりがいに満ちた仕事だと僕は思っています。

日々の業務は本当に大変で、心も体もクタクタになる日もありますよね。

でも、そんな中で、利用者さんの笑顔や「ありがとう」の一言に救われる。

きっと、皆さんも同じではないでしょうか。

この記事が、あなたの現場の小さな「困った」を解決する、一つのきっかけになれたなら幸いです。

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!