1. はじめに:その優しさが逆効果かも?生活リハビリで本当に大切な心構え

こんにちは!

元ITエンジニアで現役介護福祉士のやなぎです。

「あ、危ないから代わりますね!」

「もうすぐご飯ですから、着替えのお手伝いしちゃいますね!」

介護の現場やご家庭で、こんな言葉を口にした経験はありませんか?

良かれと思って、つい先回りして手伝ってしまう。

その方が安全だし何よりスムーズに進むから。

僕も新人の頃は『待つ』ことができず、効率重視に進めてしまっていたことがあります。

でも、ふとした瞬間に胸をよぎるんです。

「これって、本人のためになっているのかな…?」

「もしかして、できることを奪ってしまっているんじゃないか?」と…

僕自身がその「良かれと思った優しさ」で、利用者さんの心を深く傷つけてしまった経験があります。

新人時代、効率を求めるあまりに利用者さんの「自分でやりたい」という小さなサインを見逃し、「もう、いいわ…」と寂しそうに呟かせてしまったあの日の光景は今も忘れられません。

この記事は、そんな過去の僕と同じように、「手伝いすぎかも…」と悩むあなたのために書きました。

この記事を読み終える頃には、

- 明日からすぐに試せる、具体的な関わり方のヒント

- 「待つこと」が楽しみになる心の持ちよう

- 介護が「お世話」から、本人と伴走する「冒険」に変わる視点

これらが見つかるはずです。難しい話はしません。

僕の失敗談も包み隠さずお話ししますので、「なんだ、自分だけじゃなかったんだ」と、少しでもあなたの心が軽くなれば嬉しいです。

2. そもそも「生活リハビリ」って、病院のリハビリと何が違うの?

「リハビリ」と聞くと、理学療法士さんや作業療法士さんが専門的な機械を使って行う、病院での機能回復訓練をイメージしますよね。もちろん、それもすごく大切な「医療リハビリ」です。

でも、僕たちが今日から取り組める「生活リハビリ」は、それとは少し違います。

一言でいうと、「暮らしのすべてが、リハビリの舞台になる」という考え方なんです。

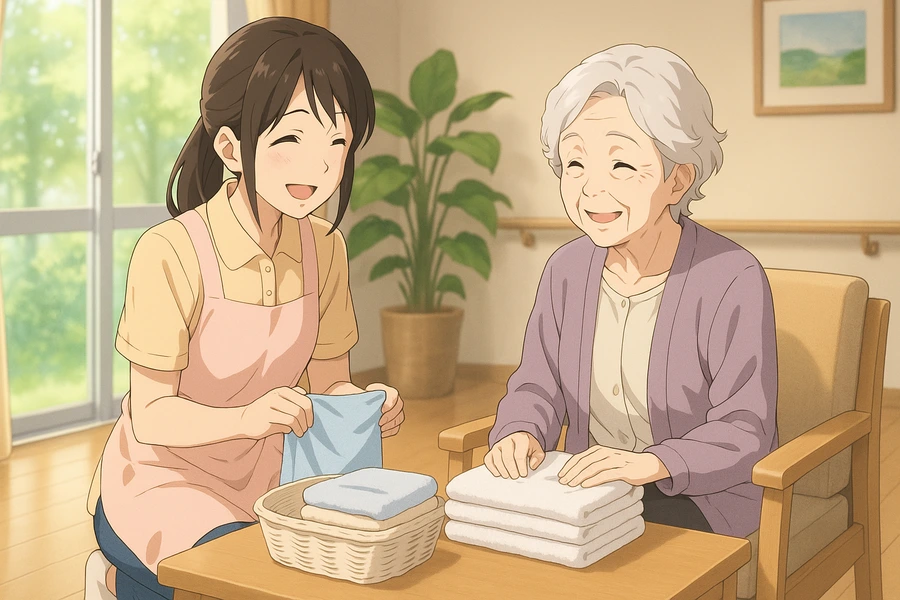

- 食卓で箸を持つこと。

- 朝、ベッドから起き上がること。

- トイレまで歩くこと。

- お風呂で自分の体を洗うこと。

- 洗濯を畳むこと

一つひとつの日常動作そのものを、その人の持っている力を最大限に活かすための機会として捉える。

それが「生活リハビリ」なんですよね。

このふたつは、目的も少し違います。

- 医療リハビリが「失われた機能を取り戻す」ことを大きな目標になります。

- 生活リハビリは「今ある能力を維持し、活かしながらその人らしい生活の質(QOL)を高める」ことを目指します。

「もう歳だから…」と諦めていたことができるようになったり、自分でできることが増えることで自信を取り戻したり。何より、筋肉や心肺機能の低下を防ぐ「廃用症候群」の予防に直結します。

特別な訓練ではなく、普段の生活の中にある宝物を拾い集めるようなイメージですね。

3. 【私の失敗談】効率ばかり求めた結果、奪ってしまった“大切なもの”

あれは、僕が新人として少し仕事に慣れてきた頃でした。

その日、僕のユニットは人手が少なく、時間内に業務を終わらせることで頭がいっぱいでした。

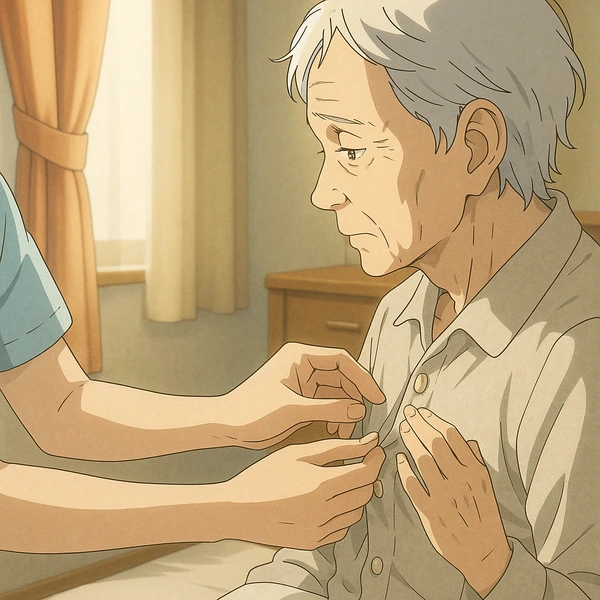

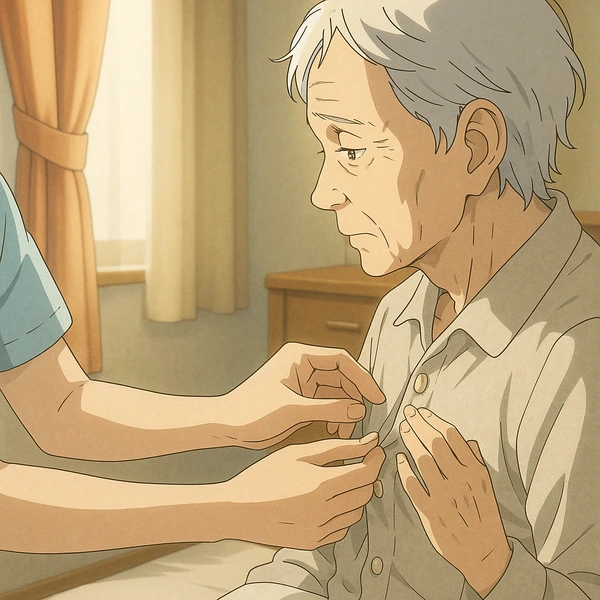

担当していたAさんは、いつも身だしなみに気を遣う、とてもおしゃれな方でした。

脳梗塞の後遺症で右手に少し麻痺が残っていましたが、時間をかければご自身で洋服のボタンを留めることができました。それがAさんの毎朝のこだわりであり、プライドでもありました。

でも、その日の僕は焦っていました。

昼食の時間が迫る中、Aさんが一生懸命にでもゆっくりとボタンに手を伸ばしているのを見て、僕はつい言ってしまったんです。

「Aさん、昼食に遅れてしまうのでお手伝いさせてもらいますね!」

悪気は全くありませんでした。むしろ親切心からでした。

しかし、僕がパパッとボタンを留め終えた瞬間、Aさんは僕の手を払い除けこう言ったんです。

「…もう、いいわ」

その声は、僕が今まで聞いたことがないほどか細くて、寂しそうな声でした。

Aさんの目には、うっすらと涙が浮かんでいました。その時、僕はハッとしました。

僕が奪ったのは、Aさんの時間ではなく「自分でできる」という尊厳そのものだったんだ、と。

僕が優先したのは、施設の都合や業務の効率でした。本来であれば利用者さんに寄り添わなければならないのに…

Aさんの「自分でやりたい」という気持ちや、そのための「時間」を尊重することができなかった。

この経験から学んだのは、僕たち支援者に必要なのは、技術やスピード以上に「待つ勇気」と、時には「失敗させる覚悟」なのだということです。

4. “やりすぎ介助”から卒業!明日からできる3つのステップ

僕の失敗談をお話ししましたが、「じゃあ具体的にどうすればいいの?」と思いますよね。

大丈夫です、順番に説明していきますので安心して聞いてくださいね。

明日からできる、たった3つのステップをご紹介します。

4-1. ステップ1:「できそうな事」を名探偵のように見つけ出す

まずは、大切なのは❝観察❞ですね。

まるで名探偵になった気分で、「お、これはご自身でできるかも?」という小さなサインを探してみてください。

- 食事の時:スプーンを握ろうと指が動いていないか?お茶碗に手を添えようとしていないか?

- 着替えの時:片方の袖だけでも、自分で手を通そうとしていないか?ズボンを少しだけ引き上げようとしていないか?

- 入浴の時:タオルを渡したら、自分で顔を拭こうとしないか?

いきなり全部を任せる必要はありません。

「最初のひと口だけ、ご自分で食べてみませんか?」

「このボタン、一つだけ留めてみます?」

そんな風に、ほんの小さなことからで大丈夫です。

一個ずつ、少しずつご本人の「やりたい」気持ちの芽を、見つけてみてください。

4-2. 【場面別】今日から試せる!生活リハビリ具体例

「できそうなこと」を見つけたら、次は実践です。

ここでは「ご家庭」と「介護施設」、それぞれの場面で今日からすぐに試せる具体的なアイデアを表にまとめました。ポイントは「役割」をお願いすることです。

ご家庭でできること

| 場面 | 具体例 | ポイント・声かけ例 |

|---|---|---|

| キッチン | 簡単な調理の手伝い(野菜を洗う・ちぎる) | 「このレタス、お願いできる?」指先の運動に繋がります。 |

| お米を研ぐ | 「夕飯のお米、お願いね!」両手を使う協調運動になります。 | |

| 食器を食卓まで運ぶ・下げる | 「お父さんの分、お願い!」バランス感覚と歩行訓練を兼ねます。 | |

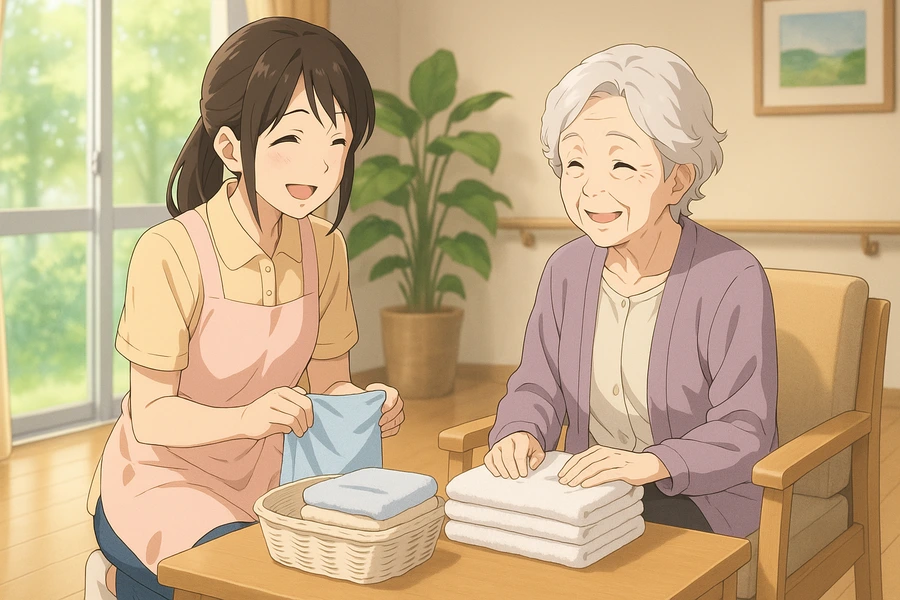

| リビング | 洗濯物(タオルなど簡単な物)をたたむ | 「いつも助かるよ、ありがとう!」座ってできる役割です。 |

| 新聞や郵便物を取りに行く | 「今日の新聞、お願いできる?」目的を持った歩行を促します。 | |

| テーブルを拭く | 「食後にテーブル拭き、お願いね」腕の運動と役割意識を高めます。 | |

| 身の回り | 自分の薬をカレンダーにセットする | 「お薬の準備、一緒にやろうか」自己管理と認知機能の維持に。 |

| 献立を一緒に考える | 「明日は何が食べたい?」意欲を引き出し、考える機会を作ります。 | |

| 趣味・娯楽 | 庭やベランダの植物に水をやる | 「お花が待ってるよ」気分転換になり、立位保持の訓練にも。 |

| 編み物や習字、塗り絵など | 「素敵な作品だね!」集中力や指先の巧緻性を高めます。 |

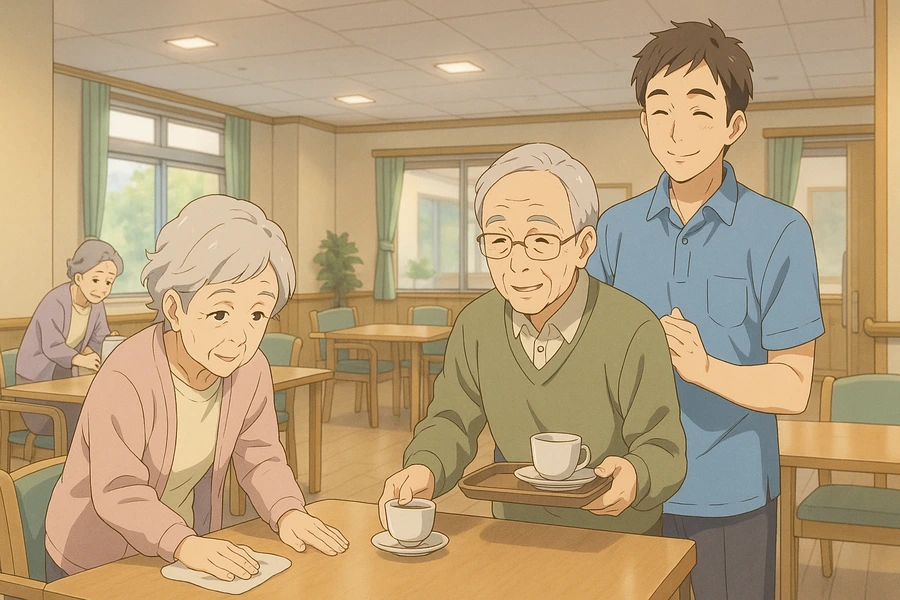

介護施設でできること(集団生活の中で)

| 場面 | 具体例 | ポイント・声かけ例 |

|---|---|---|

| 食事 | 食前のテーブル拭き | 「〇〇さん、テーブル拭きをお願いします!」他者貢献の実感に。 |

| お茶やおしぼりを配る | 「皆さんによろしくお願いしますね」歩行訓練と交流の機会に。 | |

| 箸やスプーンを並べる | 「準備、ありがとうございます!」指先の細かな運動になります。 | |

| 環境整備 | 共有スペースの掃き掃除 | 「いつも綺麗にしてくれて助かります」適度な全身運動になります。 |

| 観葉植物への水やり | 「お花が喜んでますね」責任感が生まれ、癒やしにも繋がります。 | |

| 新聞や雑誌を整頓する | 「皆さん、読みやすくなりますね」立ったり座ったりの運動に。 | |

| 朝晩のカーテンの開け閉め | 「いつも欠かさずやっていただけて助かります」毎日の日課で認知症予防にも。 | |

| レク | 準備・片付け(道具を配る、椅子を並べる) | 「手伝ってくれると助かります!」参加意識と協調性を育みます。 |

| 風船バレーの風船を膨らませる | 「良い運動になりますね!」口腔機能の訓練としても効果的です。 | |

| 身の回り | ベッドメイキング(シーツや布団を直す) | 「綺麗になりましたね!」毎朝の習慣は生活リズムを整えます。 |

| 自分の洗濯物をたたんで、タンスにしまう | 「ご自分のことはお見事ですね」自己管理能力を支えます。 |

4-3. ステップ2:環境を「身近なサポーター」に変える

ご本人の頑張りだけを頼りにするのではなく、環境そのものを味方につけましょう。

これが一番安全で、効果的な方法です。

- 物理的なサポーター:トイレや廊下に手すりを付ける、滑りにくい食器や太い柄のスプーンを使う、ベッドの高さを調整して立ち上がりやすくするなど。

- ITなサポーター:最近はテクノロジーも立派なサポーターになってくれます。

例えば、「アレクサ、9時に薬の時間だよと教えて」とスマートスピーカーに頼んで服薬を促したり、タブレットに着替えの手順を写真で表示したり。難しく考えず、便利なものはどんどん活用してみましょう。

4-4. ステップ3:「できた!」を共有する仕組みを作る

これが一番大切かもしれません。

❝小さな「できた!」を、ご本人だけで終わらせないこと❞

「〇〇さん、今日はお茶碗を最後まで自分で持てましたね!すごい!」

「お母さん、今日は自分でズボンを上まで上げられたんだ!嬉しいね!」

その場で言葉にして褒めるのはもちろん、ご家族や事業所のスタッフ間でその情報を共有する仕組みを作りましょう。連絡帳に書いたり、LINEグループで報告したり。

関わる人みんなが「できたこと」を知っていると、次に関わる時も「〇〇さん、この前できたから、今日もやってみましょうか!」と、前向きな声かけが自然にできるようになるんですよ。

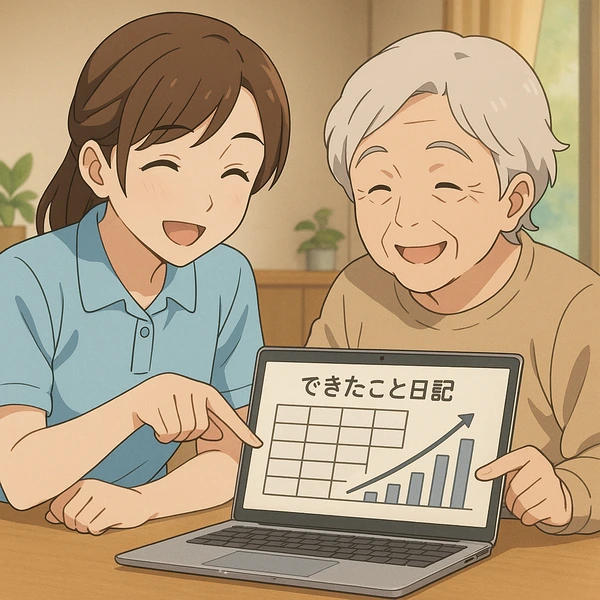

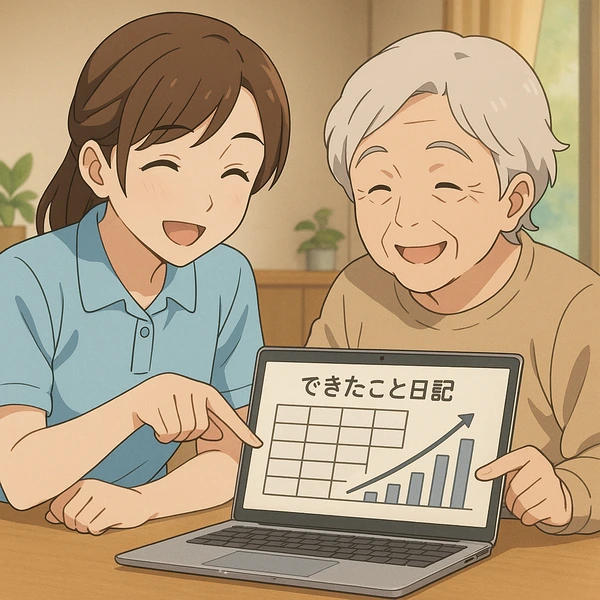

5. 【元IT屋の視点】Excelで簡単!「できたこと日記」でモチベーションを見える化しよう

介護現場では、BI(バーセルインデックス)やICFといった専門的な評価指標を使いますが、ご家庭や記録が苦手な新人さんにとっては少しハードルが高いかもしれませんね。

そこで僕が提案したいのが、誰でもできる「できたこと日記」です。

これは僕が主任になってすぐの頃、なかなか情報共有がうまくいかないチームで試して、とても効果があった方法です。

使うのは、ExcelやGoogleスプレッドシート。なければ普通のノートでも構いません。

やり方は簡単です。

縦軸に「日付」、横軸に「食事」「着替え」「トイレ」などの項目を作り、その日「できたこと」を具体的にメモしていくだけ。

| 日付 | 食事 | 更衣 | トイレ | 移乗 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| 9/1 | スプーンを自分で持てた | 上着の片袖を通せた | 手すりを使って立てた | 端坐位になれた | |

| 9/2 | お茶碗に手を添えられた | 上着の片袖を通せた | 手すりを使って立てた | 端坐位から少しお尻が浮いた | 自分で顔を洗えた! |

| 9/3 | スプーンを自分で持てた | 両袖とも自分で通せた! | 手すりを使って立てた | 端坐位を維持できなかった |

ポイントは、「できなかったこと」ではなく「できたこと」だけを書くこと。

これを続けると、何が起きると思いますか?

まず、ご本人のモチベーションが上がります。

「こんなにできるようになったんだ」と自信に繋がります。

そして、僕たち支援者側も「先週は片袖だったのに、今週は両袖通せるようになった!」と具体的な変化に気づけるようになり、支援の方向性が明確になります。

今まで『できる』と知らなかったがゆえに過剰に介助してしまっていたスタッフもこれのおかげで情報共有ができて、ケアの統一にも繋がりました!

簡単なグラフ機能を使えば、その変化は一目瞭然になります。

小さな進歩が「見える化」されると、関わる全員のやる気がグッと高まるんです。

これは、ITの世界でいう「データの可視化」と同じ効果ですね。

6. よくある質問(Q&A)

- 認知症があり、やり方を忘れてしまう方にはどうアプローチすれば?

-

なかなか結果が出ずらく難しい問題ですよね。

その場合は、「習慣化」をサポートすることが鍵になります。毎回同じ手順で、同じ声かけを根気強く繰り返すことで、体が覚えてくれることがあります。

また、写真やイラストを使って手順を分かりやすく壁に貼っておく「視覚的なサポート」も効果的です。

焦らず、ご本人のペースに寄り添うことが何より大切です。 - 転倒リスクが怖くて、どうしても手を出してしまいます。どうすれば?

-

そのお気持ち、すごくよくわかります。

安全第一は絶対です。そこで大切なのが、ステップ2でお話しした「環境整備」です。

手すりの設置や、動線の障害物をなくすなど、転倒しない環境を徹底的に整えましょう。

その上で、「ここまでなら安全に見守れる」というラインをご家族やチームで話し合って決めておくことが重要になります。一人で判断せず、専門職(ケアマネジャーやリハビリ専門職)に相談するのも良い方法です。 - 本人にやる気が見られない時は、どうしたら良いですか?

-

無理強いは禁物です。もしかしたら、心や体が疲れているサインかもしれません。

そんな時は、まずご本人が「楽しい」「やりたい」と思えることは何かを探ってみましょう。

お孫さんとのテレビ電話、好きだった音楽を聴く、ベランダで花の世話をする…

どんな些細なことでも構いません。心が動けば、自然と体も動き出すことがあります。

まずは意欲の源泉を探すことから始めてみてくださいね。

7. まとめ:生活リハビリは「未来の笑顔」への投資

これまで色々とお話ししてきましたが、生活リハビリは「未来の笑顔への投資」なんだと僕は思っています。

利用者さん、ご家族、介護に携わる職員みんなが笑顔になることができますから。

- 特別な訓練ではなく、日常の関わり方そのもの。

- 「手伝う介護」から「引き出す介護」へ、視点を変えるだけ。

- それは、ご本人のためだけでなく、介護する側の負担を軽くし、未来の時間を生み出すことにも繋がる。

すぐに結果が出なくても、どうか焦らないでくださいね。

三歩進んで二歩下がることだってあります。

でも、昨日できなかったことが今日できたり、ご本人の口から「ありがとう」ではなく「自分でできたよ」という言葉が聞けたり。そんな瞬間に立ち会えた時の喜びもまた笑顔に繋がりますから。

8. おわりに:あなたの物語も、ぜひ聞かせてください

この記事が、明日からのあなたの小さな一歩を踏み出すきっかけになればとても嬉しいです。

完璧な介護なんて、どこにもありません。

僕だって、失敗の連続でした。

大切なのは、ご本人の力を信じて、諦めずに伴走し続けることなんだと思います。

その関わりは、必ず相手に伝わりますから。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

追伸:もう少しだけ、お付き合いください

ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます!

この記事では書ききれなかった日々の気づきや僕個人の趣味や体験、もう少しマニアックな介護やITの小ネタなどを、X(旧Twitter)やnoteで発信しています。

▼X(旧Twitter) 日々の業務で「これ便利!」と思ったツールの紹介や、AIに関する最新ニュース、介護についてのできごとなど、気軽にポストしています。

▼note こちらでは、ブログで紹介したものよりさらに実践的なツールの販売、僕個人の趣味、介護とITを組み合わせた業務改善の具体的な事例など、ブログよりも一歩踏み込んだ内容を不定期で更新しています。

もしご興味があれば、気軽にフォローしていただけると、とても励みになります!